再次踏上记忆中那片熟悉的土地的时候,维克多已经由当年离开时那个懵懂无知的小男孩,变成了一个伤痕累累的成年人。他风尘仆仆地从遥远的他乡返回,曾经的故土却依旧伫立在岁月的河流之中。回到一个阔别已久的地方就如同穿越了时空,一切仿佛还是记忆中的样子,却早已物是人非。那感觉好像走入了自己的梦境,既熟悉又那么不现实。

维克多凭借记忆找到了自己儿时曾经居住的小镇,小镇已经不再如离开时那般死气沉沉,很多新的居民住了进来,小镇已经焕然一新,却也模糊了记忆中原本的样子。路边的房屋都被重新修整,房前的沟渠也消失不见了,铺上了平整的砖石。维克多沿着小路迫不及待地寻找着自己曾经的家,跑过去却发现原先的房子已经消失不见,变成了一串街边摊铺,几个老年人在售卖着面包和水果,香气扑鼻,维克多却丝毫不敢靠近。他躲在街对面的房子后面掩声而泣,泪水砸落在用力捂住口鼻的手背上,像落石一样沉重。他转身黯然离开的时候,路上的人们不知道,一个人的灵魂已经永远埋葬在了这座偏僻的边陲小镇。

离开家乡的维克多继续向西,一路步行着离开人群熙攘的城镇,离开乡村,向着更加荒芜的山野走去,渴了就喝溪水,饿了就捡食地上的野果,甚至像原始人一样薅野菜,也不管味道怎样,胡乱地往嘴里揉。

“你不配吃人类的食物!”他用这种方式告诫自己,“你只能像野兽一样生存,最终曝尸荒野!”

炎热的夏季阳光曝晒,长时间暴露在荒野上很容易因脱水而中暑。但更要命的是说来就来的暴风骤雨,豌豆大的雨点砸在身上生疼,迎着风连眼睛都睁不开。开阔的荒原无处躲藏,偶尔可以在树下避雨,也是潮冷难耐。可一旦雨停了之后又出太阳,人在户外的感觉就会像蒸饺一样,湿热难耐却连汗都流不出来。每天在这样的环境中风餐露宿有如置身地狱,风吹日晒冷雨酷热轮番折磨,不出半月人就会精神恍惚身体虚脱。但维克多并不想停止对自己的惩罚,即使无论怎样也无法洗脱他内心的罪恶与悔恨,但比起早已在苦难中死去的亲人,自己至少还活着。所以他的赎罪还没有完。仿佛只有不断地折磨自己,他的内心才能得到稍许平衡,谴责的侵蚀才显得不那么痛。但潜意识里卑微的求生欲又在支撑着他苟且偷生,鞭策着他一步步向荒野的边缘走去。当他再一次在偏僻的乡村边见到人烟的时候,他已形容枯槁,暴露在外面的皮肤都被晒伤,且严重脱水、嘴唇干裂、神情呆滞、意识模糊,以至于他一头栽倒在田边的时候,几乎没有人敢走上前去帮助他,大概都以为这人被传染了可怕的瘟疫,命不久矣。只有一个善良的农妇在他的嘴边放了一碗水,随即逃也似地躲远了。

直至太阳下山,晚间清凉的夜风才将这个虚脱之人吹醒,他睁开眼睛,见自己面前有一碗水,当即两手捧起来一仰脖喝了个干净。水的甘甜再次激发了他的求生欲,他站起来踉踉跄跄地跑到一口水井旁,用木桶打上井水喝了个痛快,然后将那只碗放在井口,默默走入寂静的夜色中。

正置麦子收获的季节,为了求生维克多尝试着讯问有没有人家里的农田需要帮忙收割,几乎所有人都拒绝了,因为他的身体和精神状况让人们怀疑他能否劳作。不过这世上仍有善良之人,一对上了年纪的农民夫妇见他可怜,便同意让他试试。何况老农民的家里确实也缺少劳动力,于是维克多得到了第一个工作机会。虽然精神和身体的双重折磨让他看上去已经病入膏肓,好在他年纪尚轻,恢复得快,只要给他吃一顿饱饭就能埋头干一天。而且不奢求报酬,晚上能睡在谷仓里就已经很满足。老农夫妇欣慰地觉得自己捡到了便宜,收工的时候不仅给了他一布袋面包,还热心地把他介绍给其他需要帮忙的老乡。于是这个身材干瘦、沉默寡言的外地青年很快被人们消除了芥蒂,这个收获的季节不断有人请他帮忙,虽然确实很辛苦,但体力的劳苦确实也间接排解了部分精神上的痛苦。汗流多了,压在心里的石头仿佛就轻了一些。所以离开这座村庄的时候,他不仅健壮了不少,也长了点肉,还收获了少许的工钱、一袋食物和一双手工做的新鞋。维克多带着这些东西继续往前走到一座城镇,并在那里打了几份短工,基本都是搬运、修路之类辛苦却低薪的散活,但维克多并不在意,他将这些劳苦当做自己赎罪的方式之一,不仅积累了很多工作经验,也在无意中强健了体魄,为接下来更大的磨难做了准备。其实维克多离开的这十几年,国家虽然贫穷,却得到了难得的短暂喘息。但他回来得却不是时候。

1933年起,席卷资本主义世界的经济危机冲击了捷克斯洛伐克,国内工人运动高涨。

1938年初,希特勒完成了对奥地利的吞并,直接威胁到了捷克斯洛伐克,当德国人对其张开血盆大口的时候,捷克斯洛伐克求助于第一次世界大战后秩序的创始人英法两国。

不幸的是,英国和法国不买捷克斯洛伐克的帐。1938年9月29日,四个欧洲大国英国、法国、意大利和德国在慕尼黑坐在桌旁交谈。希特勒拍了拍胸膛,承诺只要英国和法国帮助他得到捷克的苏台登,德国就会把它作为其最后的领土要求。

为了避免战争爆发,英法两国答应了希特勒的承诺,与希特勒签署了著名的慕尼黑协定,以换取“欧洲和平”,代价是出卖捷克斯洛伐克。当时的英国首相张伯伦回到英国时,他对自己的行为非常满意。他自豪地说:“恢复一代人的和平”。但事实果真如此吗?

1938年,英、法在慕尼黑会议上出卖捷克斯洛伐克,将苏台德地区割让给纳粹德国。次年3月,纳粹德国出兵占领捷克斯洛伐克全部领土,在捷克地区成立波希米亚和摩拉维亚保护国,斯洛伐克地区成立受纳粹德国保护的斯洛伐克共和国。

而这,只是悲剧的开始。

在德国战争初期,大量的军事订单涌向以斯柯达军械厂为代表的各大捷克工厂。

德国不仅没有开发捷克斯洛伐克的地方工业,而且在捷克斯洛伐克建立了大量的工业并进行军事援助,以最大限度地改造以武库为主的地方工业体系。

由于在1938年捷克遭到英法的出卖,因此捷克对英法彻底失望。捷克深知英法已经放弃了捷克,被德国吞并的命运已经无法改变。更让捷克人无法接受的是捷克的盟友波兰居然在德国入侵的时候不仅没有施以援手反而趁火打劫,占领了捷克的切欣地区,捷克一怒之下投了德国。

在后来德国入侵波兰的时候,捷克人身先士卒,比德国人还玩命,一马当先杀入了波兰,让波兰人目瞪口呆。

当然这些都是题外话了。不过国家局势的改变最受影响的必定是身处其中的老百姓。经过一段时间的艰难谋生,维克多的生活似乎逐渐趋于稳定,他在库特纳霍拉(布拉格东部城市)租了一间破旧的公寓,还在印刷厂找了份工作,虽然枯燥乏味且有害健康,但工作之余能读点东西还是很不错。但好景不长,工作的第二年,德国一夜之间占领了捷克,给很多人的生活带来了冲击。维克多很快就失业了,但他并不在意,而是干脆进入了德国人的工厂。虽然工作强度大,但也同时学到了很多先进技术。这当然不是他的目的,他只想混口饭吃,和其他许多底层人一样,只是在尽力生存。但他不会像别人那样在苦难中抱有希望,而更像是没有任何奢求的行尸走肉,每天像机器一样工作,吃饭、睡觉都只是生理上的既定程序,不带任何感情,亦没有生命。

但这一切在不久后的一天改变了。

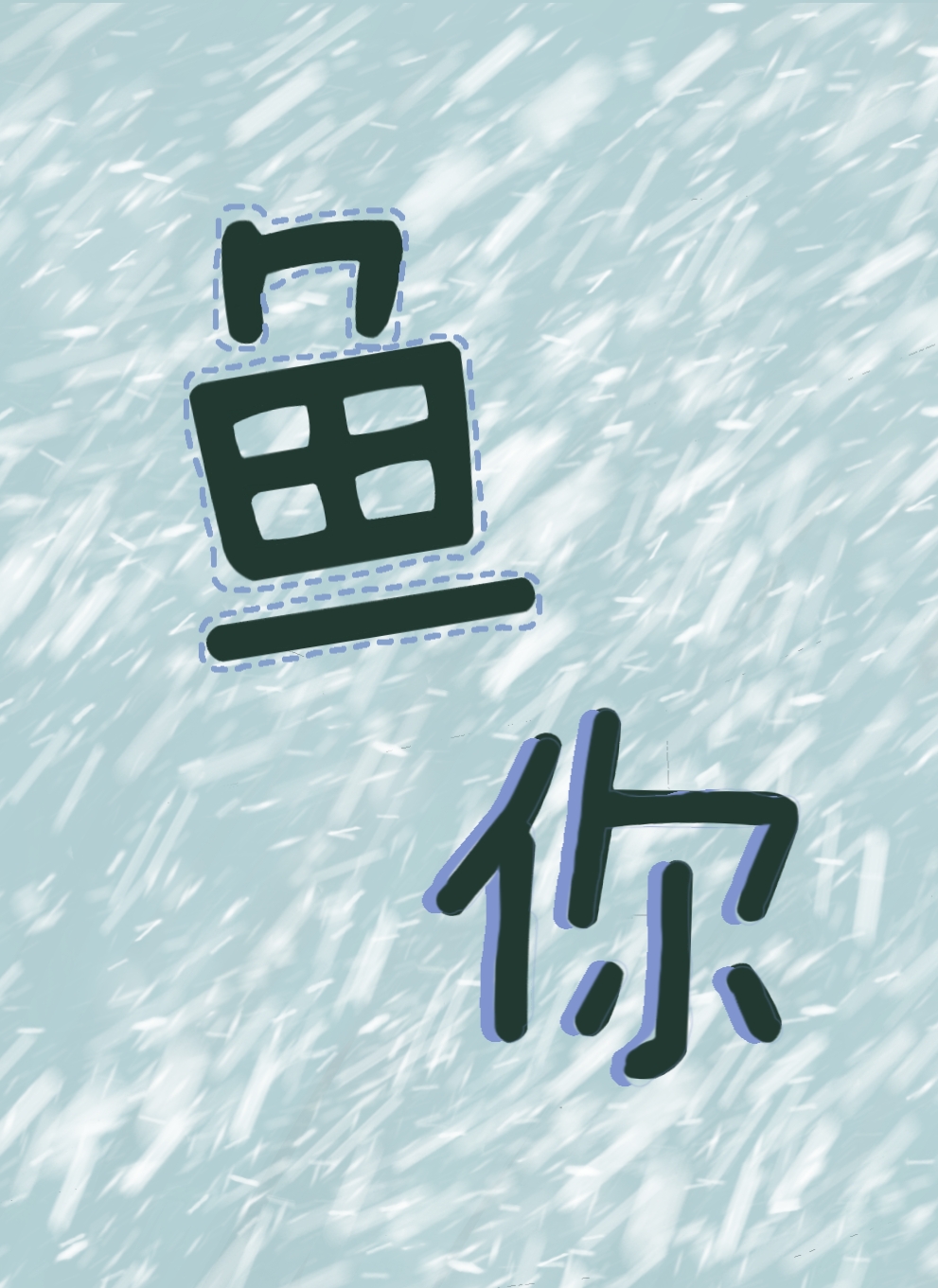

那是1939年的冬天,维克多还清楚地记得日子——11月19日,那天下了一天的鹅毛大雪,从工厂下班出来的时候外面已经变成了一片银白色的世界。维克多裹紧单薄的衣服,拖着劳累了一天的疲惫身躯往公寓走,心情像外面的天气一样冰冷。地上的雪很厚,路中间被汽车压成了光滑的冰面。维克多在路边的积雪上走着,踩着别人纷乱的脚印。经过一个小路口的时候,忽从另外一条路上闯出一辆自行车,维克多低头闷声并未注意,结果骑车的人为了躲避他这个神情恍惚的路人,一个慌乱直接翻车摔倒在了光滑的冰面上。维克多见状立马回过神来,急忙上前帮忙。摔倒的骑车人带着男式贝雷帽,穿着大衣戴着围巾,不知是摔伤了还是穿太厚,只勉强撑起了上半身,腿却被自行车压住不能动。维克多连忙将自行车挪开,再去扶那个人的时候却猛然发现对方竟然是名女子,惊讶之下立马收回了手,只是笨拙地开口问:“您没事吧?摔伤没有?”

“我没撞到您吧?”那女子反问,挣扎着还想起来,却发现脚踝生疼用不上力。

“别动,”维克多说,“是不是伤到哪儿了?”

“我脚疼,可能是摔倒的时候扭伤了。”

“恕我冒昧,”维克多笨拙地说,“是否介意我把您扶起来?”

对方似乎有点诧异,帮助人难道还需要经过同意吗?“不,”她说,“我恐怕还真需要您帮忙。”

维克多闻言赶紧动手将女子慢慢扶起,接着又扶起了她的自行车。“车子应该没问题,您过来扶着它看能否走路?”

女子试着挪了两步,却发现受伤的脚根本无法支撑自己的身体。

维克多赶紧将她扶到车子后面坐下,然后扶稳车把:“都怪我害您摔伤了,是否介意……”

“我家已经不远了,”女子说,“如果有空的话劳烦您帮我送回去吧。”

“当然!”此时的维克多心里不知道是该愧疚,还是受宠若惊。一方面他觉得自己没资格如此近距离接触一名女子,另一方面有认为自己理所应当将这位受伤的女子护送回家。

于是略显尴尬的一幕就这样出现了——维克多小心翼翼地推着车子,一言不发地向前走,仿佛生怕自己一开口又会冒犯了谁,心脏因紧张砰砰直跳,肢体却仍然保持着稳重甚至是机械。他想要快点完成任务,又担心动作幅度过大会影响到对方受伤的脚踝,于是步伐像机器人一样机械僵硬,甚至都不会拐弯了。

“打扰一下,”身后传来的女子的声音终于打破了这平静的尴尬,“您是不是还没问我的家在哪个方向?”

一句话说得维克多有些不知所措,因为他才意识到自己真的忘了问。“对不起……”他说话的时候依旧不敢回头,“请问您住在哪儿?”

“Sedlec街,”身后的女子说,“您好像恰巧走反了!”

维克多听闻此话更是尴尬得手忙脚乱:“对不起……”他慌乱地想调转方向,却发现小路狭窄,车后又载着人,一时间竟有些不知所措。

后面的女子似乎并不介意他的手忙脚乱,反而开始放声大笑,那笑声清脆悦耳,瞬时就打消了维克多心中的尴尬与紧张。

“请问……Sedlec街该往哪儿走?”他这才想起来自己根本不知道。

“您是外地人吗?”女子边笑边说,“Sedlec很有名的,难道,您不知道那里有一座中世纪的人骨教堂?”她说这话的时候有意压低声音,似乎是想吓唬这个呆头呆脑的傻小伙。

“呃……我确实刚来不久,而且除了工作很少出门。”说这话的时候他已经找了个相对宽敞的地方,小心翼翼地调转车子。

“据说有一名曾到耶路撒冷朝圣的修道院院长把带回来的泥土撒在地上,自此,名门望族都以身后能葬于此地为荣。”女子见他如此笨拙,似乎是为了帮对方缓解尴尬,便自顾自地打开了话匣子,“14世纪的一场黑死病和15世纪的战争,使得这块当时还很空旷的地方,竟出现了3万多个坟墓!16世纪时有教士开始把骸骨搬进教堂,堆成金字塔的形状,但骸骨实在太多了,后来有人索性把骨头充当装饰素材,造就了人骨教堂的诞生。教堂里的天花板、墙壁上都是人骨串成的装饰品。据说这座教堂里总共堆砌了上万具尸骨!”

女子似乎想用这番长篇大论吓唬这个外地人,或者激发起对方的兴趣让他说说话,但令她感到失望的是,前面的人只是“哦”了一声,再无多言。

“您是从哪儿来的?”

“呃……莫拉瓦尼(Moravany)。”维克多随便说了个自己之前路过的地方,因为他不想提起自己家乡的小镇,那里是让他伤心的地方。

“这么远,怪不得。”女子见对方实在不愿开口说话,也就没再多言。

好在她的家很快就到了,维克多在家门口小心翼翼地将女子扶下车子,还没等人家开门,说了声抱歉就转身要走。“谢谢!”女子抬头看着他说,却让他走得更快了。