回到茅屋前,却仍不见辛绕的踪影。

我正想他是在山上打柴未归,却见灵耀匆匆忙忙向山涧处跑去。

“姐姐快过来,辛绕哥哥这个时候定是在水边浣衣!”

我惊异,却果真发现辛绕正在一汪寒潭边,衣袖卷起,身上却纤尘不染,一抹青点缀着山水,仿若最祥和安静的图画。

他刚刚将洗好的衣物叠放在木桶中,一抬头,望见了我们,笑的分外柔和。

“定是遇到了什么欣喜事,跑到这里来找我?”

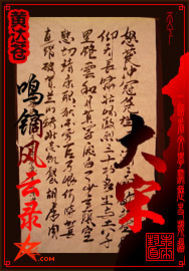

“还能是什么!”灵耀蹦蹦跳跳的跑过去,把那一片简牍放在辛绕手上,开心的说,“主人来消息啦,我们又可以出去啦!”

“唔?”辛绕微不可察的轻蹙了一下眉,低头看着上面的刻字,“主人在京师?让我们去……恩?南阳,唔,疫情这么严重,中谒者都巡视了。”

他笑了笑,没再说什么,兀自把那片竹简揣到了怀里。

“这下有事情做了,我们今晚就动身。”

“那我……”我突然觉得自己分外多余。如若此,自己将于何处安身?三日之期算是有了结果吧!

辛绕苦笑了一下,似乎遇到什么难言之隐。

“这个……主人没有交代,不过总不好让夜姑娘一人留在家中吧。”

我干笑了一下,想必那个人,可能早已把我存在这件事给忘了。

去京师雒阳需要将近一周的行程,可我们却不然,因为我们坐的是……牛车。

“这是你家主人得来的那头牛吗?”

我摸着那头牛瘦的皮包骨的身躯,感叹生在这世上的任何生灵都是如此不易。

“那怎么成,那头留给村中了,这是辛绕哥哥去城中租来的。”

灵耀仔细的在板车后面铺好稻草,那里就是我们的露天栖息之地了。

路程是漫长而痛苦的,尤其是这一路来无边萧条的景色,与那片宁静的田园天差之别。

到处都弥漫着死亡的味道,身为略懂医术之人,我却无暇救治,只能痛苦的看着那被瘟疫缠绕形销骨立的贫民在眼前缓慢行过,不时有饥饿如狼的目光直视而来,令人不寒而栗。

出人意料的,不知是否因为时间紧迫的缘故,在众多灾苦面前,辛绕的眼中竟然没有一丝波澜,目光扫过那片几近空荡的房屋,寸毛不生的农田,神色淡如止水,甚至在那些哀声乞求声欲要拦住牛车讨食时,眼中竟然闪现出一抹冷漠与寒意。

而更令人吃惊的是,纯真如灵耀这样的孩童,如水般的大眼眸中也从未看过任何怜悯,只是静静的看着。此刻的他,目光仿如透过那些惨淡的景象,窥视着不为人知的存在。那副无悲无喜的神情仿若来自另一个世界,让人不由自主的想要躲避。

“大人行行好吧……我们已经好几天没有吃的了……”

“我一家子病得要死了……年轻人,求点干粮吧……”

兴许是看着我们穿着虽不华贵,但还算整洁,这辆车几乎就是被一群人追着,无论到那一片村落都会备受瞩目。

然而,辛绕的驾车本领却是娴熟的出奇,他一面彬彬有礼的摇头,表示爱莫能助,一面拉紧缰绳,不知如何用力,便叫那头骨瘦如柴的牛突然变得既敏捷又干劲十足,一口气便跑出了好几十公里,让那群几乎爬走的灾民只能在远处无力的伸手,干枯的嘴唇努力吐出残破的话音,虽声嘶力竭却很快便消失在旷野呼啸而过的狂风中。

我看见其中几位老人,根本无力再动弹一分一毫,只能如抓救命稻草般倚靠着几块碎石,肮脏的毛发纠结下,不知是被饥荒还是病魔折磨的已经完全脱离了人形,露出几分可怖的狰狞,身子单薄如纸灰,仿佛风一吹便随风而散。

而那些青年,身材孱弱如孩童,眼眶深深凹陷着,皮肤又暗又糙,仿佛即刻便能入土。他们的眼因为在外乞讨风吹日晒布满了血丝,身上已多处开裂,脚趾手指破烂不堪,早已因爬走而血肉模糊。

甚至有部分妇人带着孩子也出来觅食,用力撸着已经光秃的树枝,掘着那贫瘠如沙漠的黄土,希望能找到可以勉强充饥的食物。而那孩子,早已无力的伏在母亲的肩头,半闭着双眼,分辨不清是死是活。

到处都弥漫着悲戚而恐慌,无助而绝望。每个人都乞求天地能够息止威怒,赦免众人。毕竟,仅此一年,二月十三的地震洪水,大规模的瘟疫,五月河东地裂、冰雹山洪等等凶兆似乎都在昭示着世道衰竭的命数,无人不为之战战兢兢。

哀求声,哭喊声,叹息、诅咒、怨骂……一时间惨绝人寰,哀鸿遍野,那声声如杜鹃啼血猿哀鸣,全部混在凄厉的风声中,明明是白昼,却如浸在无边的黑暗,只剩压抑与费力的喘息。

自由的风,经过这里是悲戚而苦涩的;温和的阳光,来到这里是无力而微弱的。那群人,有的在费力挣扎着做生命最后的斗争,而更多的,是静静等待着死亡的降临。

大疫之劫,十室,九空。

“……为什么不去救他们?我们分明有……”

我的声音陡然干涩,一时不知说什么才好。

“短暂的生存无非是增加一些无用的希望罢了,无用的施舍非但无法标本兼治,只能是痛苦的延续。与其活的苟延残喘,何不早早结束了事。”

这一番话,竟然让辛绕面带微笑的温和说出,我不由打了一个哆嗦。

“姐姐,你看到了么?那些人外皮出血,面染异状红潮,不仅是眼,面、颈、胸红肿充血,这分明是感染了瘟疫,是相当难治的一类杂症。”

“更何况……姐姐,我们的干粮也少的可怜啊,也许这些还尚不足维持到雒阳……这几年水旱交替,十有八九是毫无收成的……田里的打理、村中的存粮还多亏了主人,这样才勉强养活了大家。”

我不吭声了。毕竟,务农的并非是我。大家各有苦衷,谁又能说服谁呢?

但自从出了太行山,沉默显然已成为路上最主要的旋律。

五月雒阳,牡丹争艳,纷飞杏花雨。

落英缤纷,隐藏了那层层阴霾。权力、博弈与欲望,饥寒、贫苦与恶疾,仿佛在那高宇楼台、红砖绿瓦中变得缄默,暧昧的隐去了本来的颜色。

宫廷,无形的战场,看不见的硝烟。民间,疏离的隔阂,未知的压抑,如影随形的恐惧、愤怒、紧张,混杂着金色、奢靡与繁华,酒肉、笙歌与温柔乡,就这样,无数的存在与矛盾,尽数融在这样一个杂色的染缸,这样一个震哗九州的沧桑之城——京师雒阳。

天空不知何时飘起了细雨。心中奔涌着未知的情绪,我第一次抬头仰望这传说中的都城,这个权术制衡的中心。多少太学儒士,皇亲外戚、公卿世族、黄门常侍、贪官污吏在这一片土地上寻求着自己心中的雒阳,为了不相同的梦,编织起属于自己的天空和巨网。他们有的失败了,丧生在了弄权者的刀下,让这片浑浊的天空染上了无尽的血色,家人流离失所,仕途永坠黑暗。有的成功了,为所欲为,狼狈为奸,贪婪的奢望着更多,不惜掀起一次次血雨腥风。

外戚与宦官的碰撞,欲望与权力的火花,凝聚在了那一个令人胆战心惊的名字——党锢之祸。

我听着辛绕将那段尘封的往事娓娓道来。如今,这一切已成为过去,成为连大街小巷车余饭后都讳莫如深的话题,那是堪比民间大疫的一场朝野中,无休无止的灾祸。

延熹九年,也就是五年前。建宁二年,便是两年前……那么下一次,又是何时呢?

***********

东汉真是个值得写的年代。。。下一更男主出场~~