赵府。

书童已经备好竹签,此时正在磨墨。一边磨一边想,今天太阳是打西边出来了?许久不练字的老爷,一早嚷着要写字,害得他早早被人从被窝里挖出来,现在还揉着眼睛打着呵欠。

一大早既没听到喜鹊叫,也没听说任何喜讯,老爷的心情却好得出奇。他一直含笑看着窗外。顺着他的视线,书童也好奇的张望。只见太阳透过云层冒出个头,院子里树叶间隐隐可见丝丝光亮,小鸟在枝头叽叽喳喳。这本是稀松平常的光景,日复一日,为何老爷却嘴角上扬笑意盈面?书童不明就里,埋头继续卖力。

“你先下去吧。”可怜这渴睡的少年郞,勉强站稳之后连打了数个哈欠,赵盾吩咐他下去歇着。

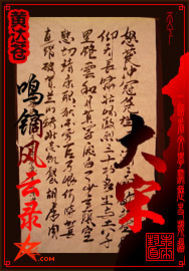

此刻,他只想一个人静静的呆着,只写一个字。他拿起竹片,饱蘸浓墨,轻抬手腕向前伸。斜左横右,上撇下竖,几番转折之后,停了下来。再次蘸了蘸墨水,扶住衣袖,重新起笔。往右拉出长长一横,接着是短短一竖,左右各一点轻轻带过,绝不拖泥带水。

写罢,他将竹片随意一扔,捧起绢布上下打量,最后长长舒了口气。

从现在起,再也无人阻挡他的决定。秦国要多久才能将人送来已经不再重要。国君只会迟到,不会缺席,而且一定是他心仪的人选。

一场战役,往往由对阵双方的国君拍案决策,死伤的却是平民士兵。他们有的死在对方刀剑之下,有的甚至还未遭遇敌人,就被疾病、瘟疫和蚊虫蛇鼠困扰,死在出战的途中。胜利的硕果与他们无关,被高高在上的端坐在金字塔尖者,毫发无损的独享。

一场宫廷政变,最终抢到权力宝座的往往非富即贵。侍卫、僮仆、杂役、小厮、宫女、命妇、妃嫔,这些本来无关主旨的小角色,却不得不舍弃生命,耗尽鲜血,成就他人的巅峰。历史的丰碑却从未留下过他们的名字。

当他决定要狙击那颗棋子的时候,他没有想到陪葬的几条人命。他们有家有口,有老有小。有的心怀梦想,正要成就一番事业。有的正在翘首期盼外出的子女团聚。他们终其一生,大多从未与权力有过交集。他们蜷缩在社会底层,只求温饱,苟活性命。

可是,一场突如其来的最高权力的碰撞,他们被无辜牵拖。直到咽下最后一口气时,他们都没有想明白,自己到底做了什么招致这场杀身之祸?他们的死,意义何在?他们不过是作为下属执行命令,或者为了挣钱糊口做了护卫,或是热情的接待了异乡急需投宿之人,尽了份地主之谊。

他们萍水相逢,在彼此的生命留下过短暂的印记。只因电光火石的接触,他们就全部被纳入狙击范围。赢家赚取了胜利的赏赐,功劳簿上,却只字不提,他们之中任何一人。

随着这场诛杀死去的,不只是他们。

那个抱着受伤羊羔眼神忧伤的孩童、那个为命运不公高声呐喊的少年、那个曾经以为失去父亲、母亲、兄弟之后,将要长久孤单苦闷的青年,一并被埋葬。

他身披铠甲,顶戴头盔。全副武装,剑指四方。自从掌握生杀予夺这项至高无上的权力之后,他重获生命。他认定,命运已经操控在他手中。他确实一击即中,却没有如父亲所愿,止住刀锋。

权力将他推上云端。此处白云如帷,星藏其间。他眼目闪烁,神情恣肆。当他往下俯视,生命渺小,微如草芥。

晋国宫室。

一名妇人,衣着华贵,打扮精致,衣钗裙裾颇为讲究。脸上泪痕未干,一双眼睛肿如核桃,两行清泪欲止还流。她孤独彷徨,恐惧无助。她才二十岁,嫁给她的夫君,生下儿子。本以为从此母凭子贵,锦衣玉食,荣华富贵长长久久。她的梦才做了不到四年,夫君便溘然长逝,撇下她和不到四岁的幼子。

临终前,她亲眼见证,夫君把幼子托付给两位大臣。叮嘱他们好好辅佐这小小孩童,助他成长成才。待他接过国家大业,君臣一道齐心协力,共同把霸业发扬光大。然而……

这女子便是穆嬴——晋襄公的夫人,公子夷皋的亲生母亲。

依照先君遗训,公子夷皋是法定的晋国国君继承人。穆嬴在场,狐射姑和赵盾亲自见证,还有一干仆役宫女在场,这是铁一般的事实,毋庸置疑。

可是,夫君一闭眼,赵盾和狐射姑就异口同声的认定,公子年幼,难堪大任,必须另寻合适人选作为国君。

她一介妇人,居处深宫。幼子有宫女命妇看顾,不需她理会。向来只知伺候君主,打扮精良,走路娉婷而已。她拿什么去跟这些位高权大手握重兵的大臣较量?

君主一走,储君之位又失。宫廷禁苑的上上下下,见她孤儿寡母大势已去,个个冷嘲热讽,招呼不应,脸色难看。她还是夫人,却已沦落为‘先君夫人’,地位一落千丈。小到衣服饮食,大到出行车马,钱财用度,不是缺这少那,就是短斤少两。

如果说,母凭子贵就能出人头地,那么,如今的子难母贱,就是过街老鼠人人走避不及。她像是已经定好刑期的囚犯,只等新任君主到任,便要一脚将她踢入死牢,从此暗无天日。

她本是独享国君万千宠爱的青蛾眉,任一干宫中佳丽妒忌却自岿然不动,而今却沦为众人笑柄。宫廷之大,却无她立身之处。抚今追昔,光景凄凉,愁肠百结。她本想一死,却又顾念幼子,只得苟延残喘。

不曾想,天无绝人之路,她绝望黑暗的天空迎来一线光明。

这日,狐射姑求见公子夷皋。奶娘因事走开,不见踪影。穆嬴只得独自照料,母子俩一并出现在狐射姑面前。

“见过夫人,公子。”说着,狐射姑便要下跪。

“狐将军快快免礼。”穆嬴连忙劝止狐射姑。自己是什么景况,哪里敢受将军的大礼?

公子夷皋还是个爱玩乐的孩童。他拿着一只布帛折成的小狗,一会往地上一扔,一会抛向空中,玩得不亦乐乎。

看着眼前一脸懵懂的孩子,狐射姑真的很难想象,自己竟要扶立一个乳臭未干的幼齿,登上国君宝座。日后还要卑躬屈膝的站在他跟前,询问他对国事大政的看法。这位孩童,可能连问题都无法理解,更不要说评判结论,陈说意见。

但是,走到今天这一步,已经没有退路。谁让他太过自信,不设防备,计不如人,反遭人暗算呢?

他派去的人走了大约二十天,杳无音讯。他意识到,一定是出了什么问题。就算遭遇极端气候,或者迷路绕远,十五日一定能回到绛都。

于是,他派出人马,沿着陈国返回绛都的必经之途仔细搜索。到达郫地的一处村庄,从一名牧童处打听到,曾经有一行人经过此地。当时天色已暗,曾向他问路。他建议他们在此投宿。之后,便再也没见过这些人。

他们寻到黛瓦人家。满屋人皆着白衣戴白花,邻居也在一旁暗自垂泪。据说,这个村子向来平安详和,打架斗殴一年到头都不曾见。可是,人在家中坐,祸却从天降。

有村民打柴经过‘别有洞天’,那里更惨——几具尸身四处散落,头颅却不见踪影。有人在石缝处发现已经发黑的血迹。有人拨开竹叶,发现一枚刻有“乐”字的玉佩,清润透亮,残缺一角。

当地官府将此案列入重大恶性案件,发尽全城捕快衙役在村里四处走访。只听人说起,见过一行外乡人。至于他们来自何方,去往何处,却无人答得上来。家家户户的菜刀都被搜罗上来,扔在墙角,却无一把有苍蝇光顾。仵作检测伤口,细长轻薄,力度适中,手法精准,绝非普通农夫所为。

无影去远踪的致命杀手,没在现场留下任何痕迹。没有人听到任何声响,看到任何身影,他们就这样凭空消失……

拿到那块残破玉佩时,狐射姑一言不发。他瞪着玉佩,将复命的人赶走。他一动不动的站着,久到万籁俱寂,月上柳梢。突然,他用力掀翻桌子,一脚踹开椅子。茶杯倾倒,‘哐啷’一声,划破夜的宁静。

他输了,他最重要的棋子被人捏碎。他以为胜券在握,所以早早庆功,却让对方笑到了最后。他忘记“老臣派”是如何输的。他们输在太自信,以为一切尽在掌控,成功已是探囊取物般唾手可得。狐射姑曾嘲笑他们。现在他才明白,他也输了。而且跟“老臣派”一样,败在同一个人手下。

那个人不动声色,语气平淡。没有恶语相向,没有逞勇斗狠,甚至没有提前发来一个凶恶的眼神作预告,就将对手杀得片甲不留。自己却只挥挥衣袖,不带走一片云彩,昂然而去。

“早就想来探望公子,奈何近来事务繁忙,故此迟来。”穆嬴的神情脸色早已表明她的处境。狐射姑知道,只是视而不见。不过,此一时彼一时,现在他愿意改变主意,给予孤儿寡母一些帮助。

“狐将军有心。”穆嬴只知道,她儿子不能继位国君。却不清楚狐射姑和赵盾因为立新君之事有分歧,更不清楚如今他们二人胜负已定。所以,面对狐射姑突然而至的善意,她有些茫然。

“公子实在可怜。”他故作同情状,还摇摇头,“唉,我要是能说上句话,事情原本不是这样的……”话说到半,却不接着往下,明明就是要引人追问。

“狐将军这是何意?”穆嬴的好奇心愈见勃发。当初可是两位托孤大臣亲口告诉她,说她儿子年纪太小不能担任君主。如果狐将军都说不上话,还有谁说得上话?

“夫人有所不知,真相实在不足为外人道也。我和赵将军同为托孤大臣。先君亲自把公子交到我们二人手上,要我二人共同辅佐公子成就大业。”他低下头,又无奈摇头。

“可是,赵将军私下对我说,公子年幼,恐重蹈从前君主幼小、为歹人利用、颠覆朝政的覆辙。故此,一定要另立君主。”说着,他长叹了口气,表情纠结,仿佛当初是受了威胁,才不得不附和赵盾。

“竟有这等事?”穆嬴将信将疑,“可是狐将军与赵将军同为托孤大臣,又同在朝为官,有事理应共同商议才对啊。”

“赵将军手握军政大权,为人又穷凶霸道,刚愎自用。他一口便认定公子不合适。”狐射姑把锅甩给赵盾,自己的责任推得一干二净。反正他也没有退路了,不如放手一搏。“我苦苦相劝,说是先君临终遗训,不可违背,否则失了君臣之义。他却一意孤行,还把我训斥一番。我无可奈何,只得屈从。”

“原来竟是赵将军一人的主意?”穆嬴恍然大悟。先是一脸的不可思议,接着一股悲愤涌上心头。就凭他赵盾一个人就要决定晋国和她们母子俩的命运吗?简直太过武断霸道了!“看来之前是错怪狐将军了。”

“不怪夫人,朝野内外许多人都误解狐某了。”狐射姑与赵盾就算有分歧,可是公开派人去秦国迎立公子雍的是赵盾,他派人去迎接公子乐是秘密进行的。穆嬴绝对不可能知道。所以,只要绕开这件事,就没有把柄证明他背叛公子夷皋,自己仍然是好人。脏水全部泼往赵盾身上。他倒要看看,这个赵盾如何一手遮天。

“狐将军今日所来——”不管是狐射姑与赵盾达成共识,或是赵盾一人所为,现在的问题是,她的儿子已经无力回天。穆嬴想不明白,狐射姑和她说这些有什么用呢?

“夫人难道就这样乖乖认命?”狐射姑此行的目的就是来挑事的。他的人不能活着来到绛都,即便最后赵盾从秦国迎回新君,他也要折腾点事情为难赵盾。绝不能让赵盾万事顺遂心想事成。

想到这,他再加了把火,“赵将军已命人去往秦国迎公子雍。一旦公子雍回到晋国,行了大礼,继位国君,夫人想想,这偌大的宫室,可还有你和公子的容身之地?”

富贵浮云,人心势利。当日穆嬴得宠,左右吹捧,惟恐招呼不周。如今,左右冷落,骄傲不再。儿子都要自己亲自照看,她在后宫的日子便可想而知。

这还是未立国君。立了国君,公子的性命是否能保得住都是个问题,更别说她这个碍事的先君夫人。狐射姑煽风点火,就是要激怒穆嬴。

“赵将军是要把我们母子赶出宫室,还是干脆把我们杀了?”穆嬴听到左右在谈论,说是赵盾已经派人去往秦国迎立新君。她也清楚,一旦新君继位,就算还能呆在宫室,与从前相比,也是境遇凄凉。

可听狐射姑的口气,似乎将来连呆在宫室都成了问题。难道赵盾真的要将她们母子逼到绝路不成?她被激怒,觉得自尊受损,故此才赌气说出这样的话。

“夫人何必说负气之话?”穆嬴如此轻易就被煽动,狐射姑心中暗叫声‘好’,表面仍是轻描淡写。“夫人稍安勿躁,才有办法可想啊。”

“什么办法?”这半个月来,穆嬴强打精神,埋头苦想,除了以泪洗面,别无他法。她孤立无援的一个弱女子,平生所靠就是国君和儿子两人。一个匆匆离世,一个才会说能跑,她有什么办法?

狐射姑的话点燃了她的希望,她用乞求的眼神看着狐射姑,“还请狐将军不吝赐教,孤儿寡妇感激不尽。”说着,两行清泪滑落面庞,作势便要下跪。

“夫人万万不可。”狐身姑一个箭步上前,将欲行礼的穆嬴拦下。他很清楚,穆嬴已是溺水之人,苦苦求生,却无人施救。他已然成为她的救命稻草。这时候,他说的每一句话,穆嬴都会照单全收。

狐射姑清清嗓子,对穆嬴说道:“既然是赵将军的主意,夫人只需向赵将军一人求情便可。”

穆嬴呆住,以为会有什么惊天良策,竟是去乞求赵盾?她气急败坏道:“本以为狐将军有救援良方,谁知竟是去求赵将军?当初你二人告知我儿无法继任国君,我曾苦苦哀求,可曾作效?”说完,她直瞪瞪的盯着狐射姑,一脸怨怼。埋怨对方故意捉弄她,愤恨不已。

“夫人请息怒,且听我细说。”狐射姑仍是不紧不慢。眼前的穆嬴像只被小鱼逗得抓狂的猫儿,再不把话说清楚,恐怕她的爪子便要放出来了。“今时不同往日。当日夫人只是当着我二人面维持着夫人的礼仪恳求,当然不行。我要夫人去求,必定不是这个求法。”狐射姑说得煞有介事,胸有成竹。

“请狐将军明示。”穆嬴有些迷茫。说到求人,她只懂得向国君撒娇献媚,含嗔带笑,得点甜头便要给对方台阶下。可这是男女之情,追逐进退,情趣所至便好。这一次可不同。一介女流,去求朝廷重臣改变立国君的决定。如此严肃重大的正经事,她没有丝毫经验可借鉴。

“夫人只需发挥女子的天赋长处即可。”穆嬴还是一脸困惑。于是狐射姑轻声口授,如此这般云云。穆嬴听后,忽而犹疑不定,忽然又若有所思。最后豁然开朗,频频称是。