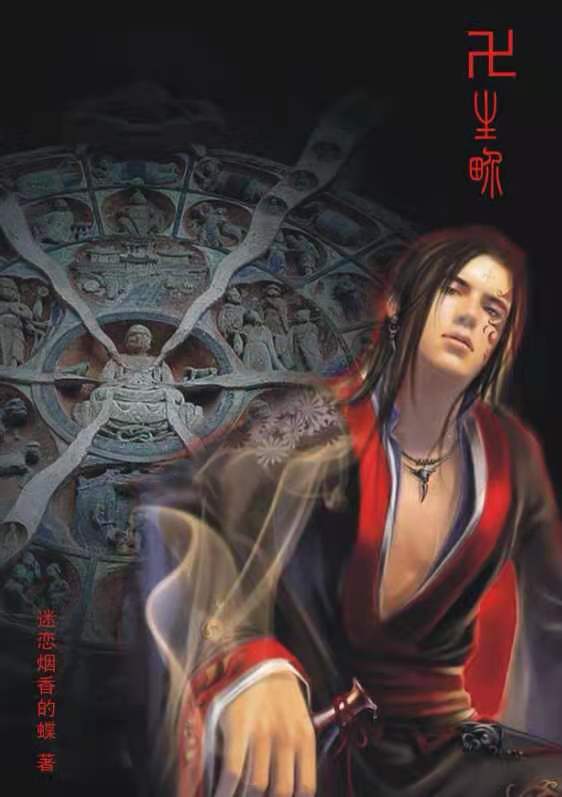

(姚窅然篇)

“颜箫宁、颜箫宁、颜箫宁……。”我嘶嚎的哭喊,不清楚这个名字为何只听过两次,脱口而出时却如此熟悉。窒息的哀快要把自己折磨到疯,到底是多么深刻的爱,能让我此瞬因你痛不欲生。

涌上来的医护人员将我拨开说:“这位女士,请让一下。”然后眼睁睁看着两名护工将已经彻底失去直觉,缓缓合眼的他抬上担架。

我忙站起身,忘记发软的腿,飞奔着,紧盯着,乘坐电梯跟到停在一楼外的救护车里。

围观的人群越来越多,亮黄的警戒线拉了半圆,严肃的警察陆陆续续从老佛爷商场内架出尸体或者晕死过去的黑衣人。

方才的惊魂一幕,即使救护车行驶出老远,都不敢回忆,所有的注意力放在完全依靠呼吸器才能存活的颜莫止。满身血此刻已经染湿白色床单,深红还在制止不断的外溢。

我急切握住颜箫宁手腕,对法国医生说:“他会不会失血过多?”

法国医生神色凝重的点点头:“创口太大,简单止血不管用。女士,你放心,医院很近,还不至于失血过多而造成生命危险。”

“那需要输血吗?我是O型。”我难受的盯着血不断涌出,仿佛每涌一滴,自己的血跟涌翻倍。

如医生所说,医院的确很近,全程几乎没用五分钟,但却是我最煎熬的五分钟。好不容易目送进了抢救室中,那时,他已经成了血人,挺拔孤傲的身躯再也提不起任何机敏警觉,如巨山倒般,轰然坍塌,冷肃英俊的容颜上,是干涸的褐红,或许是别人,也可能是他自己。

颓然的依靠在等候区,呆滞凝视地上刚才滴落的血。

“女士,你是患者家属吗?”一名法国护士走过来礼貌的问。

我点点头。

“听里面的Berg医生说,你是O型血对吗?”

“对,需要献血吗?”

“是的,血库血袋供应数量不足,还要麻烦跟我去趟献血室。”

我立刻来了精神,拉起护士就走:“好,好,快走,快走。需要多少抽多少。”

献血间,护士按照标准要求抽取了300ML,刚要拔针时,我半起身按住她的手问:“够吗?不够还可以再抽,抽光都行。”

“暂且可以,要看病人情况了。”护士说的为难,有些模棱两可。

“再抽。”我坚定重新躺下,等着护士再拿空血袋。

“这位女士,按照标准不可以再进行了,否则会引起眩晕休克。”

我担心因为血的问题影响手术:“需要签保证书吗?再抽100-200也可以,我坚持的住。请快点继续吧。”

法国护士执意拒绝。说什么也要拔针头。

不自觉的起了争执,最后终于妥协并勉强同意抽取150毫升。结束后,我的眼已经有些花了。护士好心给我拿来补血的东西,稍加吃点,谢绝小息好意,重新坐回空荡荡,充满刺鼻消毒水味的手术室走廊门前,静静等着。

不断看手机时间,已经过去了大约三个小时,但还没有出来的意思。

慢慢合眼,清晨的商场幕幕还在回演,只要停下来,枪声,倒地声,混战声,惨叫声,在耳边不绝于耳的轰鸣。

实在静不下心,大脑中再也多余不出其他空闲去思考其他,空白死寂到反反复复叨念,他千万别有事。

又是三个小时过去了,手术进行中的灯依旧亮着,我坐立不安。

电话响起,我没什么力气的拿出,贴在耳边:“喂。”

“窅然,你们怎么样了?”是陆白,他知道,他知道我们出了危险。

我忍不住将怒火发泄在他身上:“陆白,早知道危险怎么不说?颜箫宁差点死了,你知道吗?”

“颜箫宁。”陆白重复之后愣了下:“他怎么了。你没事吧。”

如此情况下我根本没有闲心去计较谁叫什么的问题,颜箫宁不自觉脱口而出,相当顺口。

“我没事,颜箫宁中了枪伤,而且是两枪。现在手术室已经进行快要七个小时,目前还没出来。”说到这里,又是忍不住哽咽。

“他当时的状态怎样。”陆白本听到我没事的语气好不容易缓和接着又有了戒备。

“当场昏死过去了,一句话也没留。”我泪不成泣。

“那你现在有什么感觉?比如特殊的不适感?”陆白小心翼翼的询问,仿佛对颜箫宁的情形没有多少关心,反而更关心我现在状态,这种对至少还是朋友的冷漠,忽视生命垂危的语气,略微令自己心寒一下。

“我很好,我没事。”丝毫没觉自己哪里不妥。

“窅然,我今早走的急,有样东西忘记带,一会儿有时间能不能回趟酒店帮我找下?”

陆白对颜箫宁继续置之不理态度又再次激怒我:“陆白,你现在不是应该过来看看他吗?东西难道比命还要重要?”

另一边冷下声,叹了气,声音轻的虚无缥缈:“窅然,那样东西可以救他,否则,追杀的人再来你自己应付的了吗?”

能救他?难道黑衣人并不是为了杀我,或者杀颜箫宁,而是为了东西?那为什么致命的东西会在陆白那里呢?

“什么东西?我去拿?”

“到了酒店再给我电话。”陆白突然匆匆说完,便挂了电话。

我没心情思考他是否话里有话,所有思绪全放在继续安静等着,大脑空白继续守着,直到第九个小时手术室灯灭,颜箫宁从手术室被缓缓推出来,身上已经换上干净的衣服,所有的血迹已经清理干净消毒,而伤痕也做了包扎,病床旁,还依附着心脏检测仪器,而他就这么静静的闭着眼睛,英俊的容貌苍白到没有一丝红润血色,浅薄呼吸着,氧气罩中密集了专属他且代表生命迹象的雾珠。

跟出来的法国医生摘下口罩说:“病人二个小时后会醒来,不用担心,子弹一个打中腰,一个险些打中脊椎。”

我连声道谢,眼中只能看到他,默默陪着进入独立病房。护士嘱咐几句后,硕大宽敞仪器繁多的病房中,余下我们俩人。

“颜箫宁,颜箫宁,颜箫宁……..。”一遍接一遍接连不断的唤着。

目不转睛的盯紧他随时都可能波动的睫毛,握紧随时都可能抖颤的手指,咬住下唇,目不斜视。

一个小时,两个小时,接近三个小时要凌晨,我几乎坐不住的时候,他的眼皮终于跳动下。我欣喜的立刻站起身,贴到他耳旁,小声唤:“颜箫宁。”

仿佛要准备努力冲破什么束缚,在听到我呼唤时,他并非缓慢的,而是很快的睁开眼睛,彷徨茫然的神色还是第一次见到,怔怔如傻了般,瞧着我。

欢悦的心情无以复加,连忙摁铃叫来医生,语无伦次的解释情形及醒来时间,并回答了几个问题。知道医生确定他无事都出去之后,我再次看向颜箫宁,冷峻的脸上依旧是化不开的不敢置信。

“你能醒来太好了。”我不自觉的握上他的手。

“你……。”他迟缓的张开口,只冒出含糊的字,抬手想要摘掉呼吸器,但一下子带动刀伤,忍不住拧拧英气的眉。

刚才医生说,如果不舒服,可以暂且摘掉。

我起身帮忙暂且挪开,距离他很近,生怕声音微弱,自己听不清。

他锋利的目光已经因伤势变得深邃,深到无底,好看到极致的容颜因为麻药还略有僵硬,再次尝试开口,发出的声音是从喉咙费力的无比沙哑:“你知道了什么?”

“什么我知道什么?”不解摇头示意他说明白些。

他黑眸在眼眶中转了转,想了半天,直戳要害:“你会法语?”

我会法语?对,我竟还听得懂法语?如果不是颜箫宁提醒,我几乎根本不会去回想注意从老佛爷商场开始,与售货员交流是蹩脚的法语,而且是顺其自然脱口而出的法语。这是怎么回事?我从来没有学过,怎么会说,且还听得懂?

“颜箫宁……我。”我想不通了,但大脑潜意识好像在翻涌出什么东西来,仿佛再哪里学过,但那样的陌生环境自己根本没有接触过。

“为什么不叫我颜莫止?”他摄人心神的眸子紧逼着我的困惑。

为什么不叫我颜莫止?

为什么不叫我颜莫止?

为什么不叫我颜莫止?

为什么叫他颜箫宁?

潜意识?为什么会有这样的潜意识,明明感到颜箫宁比颜莫止更加真实。可颜箫宁不过出现他自己说了两次,而颜莫止喊了四年啊?

“赵安然……。”他动情无力的用低沉浑厚嗓音叫了声。

我的心被赵安然这三个字给猛烈的攻击下。

“赵安然她其实没死。”

我嚯的直起身子,不懂自己的反应为何如此剧烈,是嫉妒还是熟悉?分不清。

“你醒来,就是为了先告诉我赵安然没死吗?”

他用少有的温柔敛目,枯燥的唇勾起苦涩浓烈的笑:“对,我还要说已经爱了她整整十五年。”

真是够了!我转身擦擦脸颊脖颈还未完全干涸的泪,重新转过身面对他:“陆白打电话说有东西让我回酒店帮忙找一下,既然你脱离危险,先休息吧,我过会儿再来。”倔强就要走,手腕却未一下拉住,这样用力,貌似又牵连枪伤,我吓到忙停止挣扎。

“姚窅然,你从未想过自己到底是谁吗?或者,赵安然,就是你呢?”沉寂的面孔,熟悉的凛冽绝望重新显现,仿佛我的一个回答可令他从死亡中得到解脱。

到底他有多爱赵安然,才会潜意识将我理解成她?可照片上,我与她分明就是完全不同的两个人。

他骤然松开手:“姚窅然,等回来,我都告诉你。去吧。”然后重新痛苦的闭上眼。

走出病房,移出医院,满脑子都是他在医院莫名其妙说的话。赵安然是我?赵安然怎么会是我?

自知道他的警察身份后,越来越多的匪夷所思串联不起来,但我谁也没有说过。设想,如果我是赵安然,颜箫宁认识赵安然,那么他是否认识梦中的陆霖清呢?

不知怎的,脑袋一阵阵发晕,慢慢闭眼,情绪貌似即将爆发,却又恍惚不知因何爆发,眼眶的热议重新涌上,情不自禁越来越凶猛。

我自嘲起来,活了二十多年,直到今天连自己是谁还弄不清。

半个小时后,我打开酒店房间,因是凌晨,客厅的窗帘还没拉开,整个屋子安静封闭的可怕,钟表的声音,此时此刻清晰的有了回声,我摩挲着打开灯,有点累的先坐在沙发上歇了会儿,滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……滴答……的声音,让我头越来越沉,晃晃身子,扶着沙发坐起,走到饮水机旁,接了被水,试图清醒些,稳稳心神,扫视一遍房间的摆设,又看了眼表,凌晨两点。瞬而,没有征兆的大脑一片空白。

等在反应过来时,已经过了十分钟,连忙想起去翻找陆白的东西,不过已经两点,恐怕他也睡了,尝试着,拨过去。很久,很久,滴滴等待的声音非常配合挂钟的秒针声,终于接起:“窅然,你回酒店了?”

“对,你要找什么,现在说吧。”

“好。”另一边便没了声音,静悄悄的,只预留他浅浅的呼吸声,逐渐,滴答……滴答……滴答的声音,也从电话中传了出来,我听迷了。

“你从哪里来?”陆白说的非常慢,这声音仿佛从遥远的地方传来。

我老老实实回答:“医院。”

“为什么是医院?”缓和的如溪涧的流水。

“颜箫宁受伤了。”我回答。

他淡淡反问:“不应该是颜莫止吗?”

我混乱了下,重复:“对,是颜莫止。”

“到底是颜箫宁,还是颜莫止?”

此时,我感觉所有的东西完全又被雾迷了起来,认真回答:“是颜莫止。”

“很好,窅然,他是个警察,他善于利用别人,更善于拿捏人心,千万别掉入陷阱,除了我,没有任何人对你认真。”

“可他为我受了枪伤。”

“记得,即使你不在,他今日也会受伤,并非是为了你,而是为了他自己。”

真的是这样吗?可为什么我偏偏有些信了呢?想起被他抛弃的女人,想起Amy的死里逃生。

“窅然,睡一晚再回医院吧,你已经很累了。”

陆白的声音,今晚如此悦耳。

“他自己在医院会有危险。”我仍微微担心。

“不会,有医生在,你放心好了。”

迟钝的,回答:“好。”