辛金 著

第七章

善虎佳 奔农场隐姓埋名

仁白帆 率全家下乡务农

李忠河是个孝子,他进了县领导班子后,就把农村的父母接到城里来享福。其父李法中泼皮性格,到处炫耀他是县领导的老子。不管开啥会他都要到会场转转,指手画脚,显摆显摆。一次群众大会,他消息知道晚了,当他来到会场见人很多,他扒开众人走到台前。他刚站稳抬头向台上一看,一眼认出站在左边第一个的白帆是他昔日的老营长。他发现高台上的白帆正注目看着他。李法中吓出一身冷汗,惊恐万状不顾一切地跑回家,拉起老婆崔氏回老家去了。 李忠河回家见父母不辞而别,当他找到父母时,父亲向他讲了藏在心底多年的一个大秘密……

李法中原在新四军白帆手下当卫生队副队长。他骨头软,怕死,怕苦,不愿背着脑袋干革命。他从骨子里就不是个合格的新四军战士,经常偷偷去嫖娼,时常违反纪律,常常欺负地方老百姓,曾受到过组织的纪律处分。在那艰苦的岁月里,在敌人的严密封锁下,新四军的药品极缺,许多伤员因无药医伤而牺牲。白帆见一个个伤员离他而去,非常着急,非常痛心。他和教导员商议,动员战士和当地群众捐款去城里买药。很快捐了二百来块大洋。李法中见这么多大洋眼都发绿了。他主动请缨,声称他有门路搞到药品。白帆见他信誓旦旦,就相信了,赋予他买药任务。白帆慎重,派位排长和他一起化装同行。没想到,李法中是黄鼠狼给鸡拜年,没安好心。李法中趁排长不备突然袭击,打昏了排长,带上大洋连夜潜逃了。他日夜兼程逃回了老家,用那些大洋买了地,买了老婆,过起了日子。李法中有了钱,纵欲享受,吃喝嫖赌占全。临解放,李法中已把家业败得精光。

先前,李忠河心里十分羡慕干部家庭出身的子弟,埋怨自己的父母没本事当干部。他晓得了父亲在新四军的事后,埋怨父亲不该当逃兵,让他失去在世人面前荣光炫耀的资本。甚至他对父亲的行为感到耻辱,认为父亲携款潜逃独吞新四军买药的大洋,是丧尽天良,图财害命。他想去揭发父亲,证据确凿,父亲又供认不讳,其结果父亲一定会被定为可耻的叛徒!转而他想到自己的利益,他是父亲的儿子,父亲成了叛徒,一个叛徒的儿子,一准不会再受人待见。为了他已到手的利益和将来的前程,他没有勇气像汪卫东那样大义灭亲。他决定包庇父亲,寻个良策,彻底解决问题。

白帆接到了通知,让他及其家人去岗谭镇贺村落户当农民。

小川姐弟早被李忠河勒令退学了。母亲又犯了病,小川一边照顾母亲,一边帮父亲收拾东西,全家明天一早去贺村。

夜深了,小川躺在床上辗转难眠。此刻,她的心里五味杂陈,前途未卜,迷茫彷徨,不知接下来人生之路该如何走!

白帆也难以入睡。他想,自己深受党的教育,少年投身革命,风风火火几十年,啥苦没吃过,啥罪没遭过,下放劳动当农民又如何!和战争年代牺牲的战友比,他是幸运儿。不当官,当农民,全家没了商品粮,他都不以为然。使他放心不下的是孩子的命运与前途,担心到了乡下而因他的问题孩子不能继续读书。他听着女儿不时发出的叹息声,他心里充满了无限惆怅!

小川翻了个身,突然听到大山梦中喊道:“爸爸,我要上学,我要读书……”

大山的梦呓,喊出了她的心声,使她浮想联翩,难以入睡。她想到近年来爸爸所遭的罪,母亲所受的苦,姐弟俩将来的前程,不觉潸然泪下。

白小川蒙蒙胧胧地睡去,她做个梦。梦见李忠河带一帮学生追赶她。她拼命地跑啊!前面一条河挡住去路,她只好沿河堤逃。李忠河嚎叫着把她围住。她没了退路,只有往河里跳这条路了。李忠河凶神恶煞似的,张牙舞爪地向她扑来……她回头望了望滔滔的河水,毫不犹豫地纵身跳入河中。李忠河也跳进河里来抓她。她拼命划水,可就是划不动,眼看就要被抓住,吓得她大喊救命……

“小川,小川,你怎么了?”白帆夫妇被女儿的喊叫声惊醒,母亲少气无力地问。

小川听到母亲呼唤,才从噩梦中挣脱出来。她心有余悸,觉得浑身汗津津的。她抬头望了望窗户,见窗外灰白,知天将明。

“爸爸,天快亮了,咱起吧?”

“睡不着就起吧。收拾好等你妈和大山起来咱好走路。”

汪虎佳加快脚步,唯恐被发现追来。他踏着泥泞,深一脚浅一脚,不停脚地往前狂奔。他身体虚弱,逃不多远浑身直冒虚汗,双腿也在打颤。天将亮,他一路滚爬来到一个小村庄边上,晕倒在小水沟旁。

小庄叫陈家庄,离县城十二华里。陈家庄有个王老汉,叫王仁贵,现年六十有三。王老汉无儿无女,和老伴李氏被生产队五保着。王老汉和老伴曾先后生育过三个儿女,均生存几个月就夭折了。现今老两口已至暮年,丧失劳动力,享受五保,日子过得也算无忧。昨晚,老伴有些伤风感冒,发烧咳了一宿。天刚启亮,王老汉赶往集镇为老伴抓药,途见小河沟边一堆黑乎乎的东西,急忙过去,见是满身泥浆的一个人。王老汉弯下身,在鼻孔处摸了摸,觉得还有些气息。一阵拍背摇肩,唤醒汪虎佳。问其是哪村的汉子,怎落这步天地?汪虎佳怎敢实情相告,声称是外地来寻亲,路上不慎盘缠被盗,几天粒米未进,无钱住店,行夜路遭风雨又迷方向,一路步行摸到这里。

王老汉信以为真,把汪虎佳搀扶到家里,让他灶间坐下,又拿床被子围他身上,倒碗开水,让他喝着,急忙烧火为他做饭。汪虎佳喝下半碗茶水,又吃些糊糊,心里好受许多。王老汉见汪虎佳一碗红薯糊糊下肚,气色好多了,知他是饥饿所致,身体并没大毛病。随安排汪虎佳好好休息,王老汉出门又去抓药。

王老汉走后,汪虎佳又吃碗糊糊。吃饱了,一夜没有合眼的他,此刻在暖烘烘的灶间,两眼皮开始打架。他强撑不住,顷刻间进入梦乡。汪虎佳一觉醒来见王老汉还没回来,王大娘坐在一旁守护着他 ,他心里很是感动。其实,汪虎佳并没睡多少钟头。心里有事的人,时刻保持着警惕,各根神经都绷得紧紧的,稍迷糊一会儿感觉过去了好长时间似的。

汪虎佳和王大娘唠会家常。当他得知陈家庄距劳改队不足七里路时,不由得心里一阵紧张。汪虎佳猜想,劳改队一旦发现他逃跑,一定会想到雨天道路泥泞不会逃出多远。万一派人在附近的村庄或是寻脚印追踪,那就遭了。再说,倘若我在这停留时间久了,0也十分不安全。想到此,汪虎佳决定向大娘辞行。王大娘见留不住他,让他带上些干粮。汪虎佳辞别了大娘,朝着西边的天际走去。

汪虎佳从王老汉家出来,觉得浑身有了力气,步子迈得也快了 。正走着,他想到一个问题,白天赶路人多不安全。不如先找个地方休息,等天黑再上路。他望了望四周的原野,周围的村庄上空升起袅袅炊烟,野外空旷寂静无人迹 。此刻,汪虎佳很怕遇见人,有人出现对他就多份危险。大地原野被夜雨浸得湿漉漉的,上哪儿可以找到栖身之处呢?汪虎佳在心里思忖着来到一村庄旁,望了望环境,见离村庄半华里处有个不大的场院,场院里两个大麦桔垛吸引了他的视线。他意思到,雨天在野外只有生产队的场院里,或许还能找到一处干燥的去处。在豫东,有看场的习惯。夜间,派几个男社员,各自扛着各自的被窝来场院看护生产队里的财产,这叫护场。到了冬天,生产队为护场人御寒,在场院建两间房子,除供护场人住外,还可放些生产工具什么的。场院边的麦秸垛,饲养员掏草喂牲口留下的洞,也可避雨挡风。汪虎佳来到场院,没见有人,空旷的场院湿漉漉的,低洼处积着滩滩雨水。他来到草屋门口,见门上了锁,从门缝里可见屋里堆着各式农具和一堆堆乱七八糟的东西。汪虎佳来到麦秸垛旁,麦秸垛已掏去小半,形成个雨水淋不着的洼洞,洼洞处麦秸干燥。汪虎佳在洼洞处稍加修理,须臾,一个能容下两个人的洞穴出现了。汪虎佳随即钻进洞中,又用麦秸堵了洞口,放倒头大睡起来。

郭英起了床,觉得头晕目眩,无法行走。白帆在装满东西的架子车上留出个窝儿,铺上被子,让郭英躺在上面,一家人就出发了。

天很冷,路上行人稀少。上个礼拜的一场大雪溶化极少,举目望去,田野、村庄仍是银装素裹,白雪皑皑。白天溶化的雪水经过寒冷的夜风蹂躏路面上结了层薄冰,人走在上面光滑无比,一不留神就会跌跤。

白帆戴双棉线织的手套,驾着车把,肩上搭着袢儿。白小川拉着绑在车把上的绳子,绳子的一头绾个扣套在小胳膊上,她揣着手用力拉车。大山跟着车子跑,不时他还换下姐姐帮父亲拉车。郭英躺在车顶部,身上捂件破旧的棉大衣,寒风钻进大衣,吹透衣服,冻得她瑟瑟发抖,嘴唇青紫。出了城,大约走出六七里路,姐弟俩累得气喘吁吁,鼻尖上冒出汗珠儿。白帆心疼孩子,停车路边休息。白帆拿出凉馍,他和孩子都吃了些。郭英胃里满,不愿吃,小川劝母亲勉强吃下两口凉馍。

白小川走得筋疲力尽快要坚持不住时,架车终于停在岗潭镇公社大门口。白帆和小川把郭英从车上扶下来,在地上垫个木片,又在木片上放件破棉衣,让郭英坐在上面,小川为母亲捶打着已麻木的双腿。

白帆拿出信函去公社办手续。他怎么也没想到县上能让他全家下放贺村。司道年只考虑让白帆去全县最偏远、最贫穷、消息最闭塞的贺村改造,可他并不了解白帆的历史经历,不清楚白帆与贺村人在战争年代结下的鱼水情,不然,司道年绝不会让白帆来贺村的。倘若让白帆挑选,贺村也是他的首选。

白小川帮母亲活动双腿,郭英感到两条腿渐渐恢复了知觉,可以自己慢慢走动。白小川倚着架子车,打量起小镇的景色。

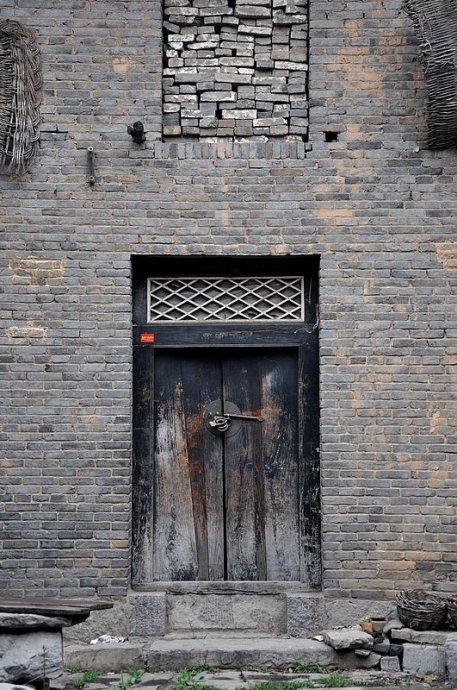

岗谭镇不算大,一条不宽的街道穿村而过,大约有半华里长短。在街两边,稀稀拉拉地坐落着几间砖房。路南有几间房门漆着绿色的油漆,房门旁有岗潭镇公社邮电所的招牌,这算是镇上最耀眼、最豪华的景观了。邮电所东边不远处几间砖房的后面是一片空地,空地上乱七八糟地堆着些旧农具。往西有个不大的,只有一个篮球排的操场,有几个学生模样的孩子在打篮球。操场往西是几排破破烂烂,年久失修的老砖盖的大房子,在窗户处有挖补的痕迹。大房子外围着半圈未倒塌完的院墙,从围墙缺口处可看到西边一片空地。白小川心想,难道这就是岗谭镇完中吗?多么不景气啊!哎,就这破败的地方,也不知我和弟弟能不能进去读书!触景生情,白小川心里有些凄凉,急忙把目光移到别处。路北边是公社的两扇木质大门,大门两边墙上贴着几条标语口号。向西望去靠路边一所破旧、低矮的房子,木板相对的门,门口挂着个牌子,距离较远但依稀可辨字迹,像是岗潭镇供销社字样。

一群学生模样的人向公社大门口走来,经过白小川身边时,走在最后的高个子猛地停下脚步,像发现了外星人似的,用一双好奇的目光审视着白小川和架车上的东西。白小川与高个子的目光不期而遇,感到高个子的一双眼睛里全是“问号”,半张着嘴想说话又不曾说出口。白小川被高个子的目光看得有点羞涩,急忙把头扭向爸爸刚刚进去的那大门口,期待着爸爸快些出现。

白小川称高个子的就是贺雷。贺雷放学后和几位同学来公社门口打篮球,刚到广场就发现停在公社大门口一边的架子车和小川她们。他见架子车上装满生活用具,车旁坐位中年妇女,有个十三四岁的男孩在为她捶腿,一旁立着位大姑娘,直了眼在注视着远处。那女孩子中等个儿,瓜籽脸,模样俊俏标致;一双瑞凤眼美丽动人、飘逸的头发,扎两条齐耳短辫;上身穿件蓝底碎花对襟袄,下身穿件黑卡叽棉裤,脚上穿双大半新的灯芯绒棉鞋,项上围条红白线相间的毛围巾。姑娘的穿戴和气质,给人一种高雅、大方、淳朴、脱俗的感觉。那中年妇女和小男孩的穿戴也不俗,他们不像是土生土长的农家人。贺雷猜想,他们不是调公社工作的干部,就是下放劳动的干部家属子女。想到此,贺雷想到白帆大伯一家,他望着寒风中的三个人,心里油然升起一股怜惜之情。贺雷想问个究竟,但不认识人家,怎敢冒昧询问,只好用好奇的目光望着发呆。

白帆开好介绍信,交涉好俩孩子读书的事宜,心里轻松许多。他万万没想到,接待他为他办手续的人认识他。那人姓王,有三十来岁,是公社的行政秘书。王秘书曾多次听过白帆作报告,此刻他很同情白帆一家人。王秘书根据上级赋予他的权力,尽量照顾安排白帆的子女就学读书。解决好子女上学问题,王秘书还要调动白帆全家下放劳动的地方,把他们调到条件好些的大队落户。白帆婉言谢绝。王秘书为白小川姐弟上学的事开好介绍信,又往完中打电话安排关照,答复明天就可以报到上学。

白帆办好手续,走出公社大门,小川和大山迎过去。姐弟俩期待着同一个问题,能不能继续读书。

“爸爸,手续办好了吗?我和弟弟还能读书吗?”白小川迫切地问道。

白帆边收拾架子车边说道:

“能读书,明天就可以去学校报到。”

“太好了!”小川心里兴奋,疲惫的脸上露出一丝笑意,眼睛也明亮许多。

贺雷望着架车和人,一头雾水。他见从公社里走出来的中年男子穿一身合体的灰中山装,高个儿,方脸膛,浓眉下一双充满智慧的大眼睛,眼角处有几条鱼尾纹,双鬓边已见少许华发。

贺雷见中年男子拉上车,女孩子拉着袢儿走上公路。贺雷不知他们要去何处,瞪着双迷惘的大眼睛目送他们远去。贺雷转身去找伙伴。他心里老想着刚才一幕,哪还有心思打球啊!他和同学告别,背着书包回家来。贺雷边走边想,根据他们去的方向,要经过学校,中年男子可能是来学校当教师的吧。要是这样,那太好了,可以天天见到那姑娘了。不知贺雷哪根神经在起作用,自从他与女孩儿短短的邂逅,他对姑娘的第一印象很好,想关心她,想和她在一起。

汪虎佳一直朝着太阳落下的地方走,避开集镇,少与人搭话,就是迷路他也不去问路,照他认准的方向,一直走下去。有一天,他真的走错方向,一直向正南走出百十里路方才醒悟。汪虎佳用大半年光景,来到新疆地界,

正赶上某油田招收石油工人,他想去碰碰运气,来报名处,需要大队介绍信。他只好放弃当工人的念想。

一天,他帮人干零活儿,遇到位好心大哥和他说南疆农场正急需人用,录用过程不严格,只要有力气,身体强壮再会些手艺,找上个保人就能收留。汪虎佳信他,便向南疆进发。他走累了在路边找地方睡一觉,饿了去讨些吃食,渴了寻些水喝。有时歩行,有时遇到维族老汉的毛驴车捎上一程,终于走到南疆一农场。

农场军事化管理。一片片房子,一望无际的农田。汪虎佳有上次报名当工人的经历,他没敢直接报名碰运气,而是采取先打外围战。他先在农场的边缘地带住下,等了解情况后再逐步向纵深渗透。按他的说法叫稳扎稳打,步步为营。他随人来农场干几天临时活,认识了副场长余元志。老余是五十年代内地来支边的热血青年,老家在河南开封。“劝君更饮一杯酒,西出阳关无故人”,老余在远离故土的西域见到中原来的汪虎佳,真是老乡见老乡,两眼泪汪汪啊!余元志问明汪虎佳的情况后,为他做保人,留他在场里干活。汪虎佳化名王佳填了招工表,文化程度填上小学一年级,还故意把字写得歪歪扭扭。余元志得知河南老乡还识字,更是高兴,让他当统计员。从此,汪虎佳改名王佳在农场生活下来。汪虎佳工作积极,为人和气谦虚,又能吃苦耐劳,顾全大局,热心帮人,有人缘。后来,他与场里一位女同志相爱,结婚生子。两口子勤快能干,生活过得还算殷实。

汪虎佳的老伴叫李玉萍。她比汪虎佳小两岁。李玉萍先前的丈夫是场里的副场长。一次,他冒着暴雪带人寻找场里的牛羊群时,遇雪崩牺牲。丈夫牺牲后,她带着五岁的孩子生活。去年儿子初中毕业,恰逢招工,儿子报名当名石油工人,剩玉萍一人生活,很是寂寞。场里一位单身青年人一直在追她,可她始终没动过心,认为缘分未到。后来不知怎的,她竟然与来场时间不长的王佳看对眼,两人迸出爱的火花,结为连理。

李玉萍的老家河南豫东。父亲李青山是财主的长工,母亲在财主家做佣人。父母苦挣苦熬积攒下属于李家的三分薄地,李青山和老伴盘算,再苦干几年挣下些钱,好让孩子进学校读书。恰恰这时,日本鬼子侵入中原,蒋介石扒开黄河花园口,想用黄水阻挡鬼子的进攻。汹涌的黄河水使部分豫东平原成为泽国。李青山夫妇携儿带女,随财主辗转来到兰州。财主逃离家乡时带不少大洋,在兰州做起生意,经营两个杂货铺和一个烟馆。李青山在烟馆帮工,老伴在杂货铺打杂,女儿玉萍在财主家当丫环。一天,李青山出外为财主办事正赶上抓壮丁,被国民党军队抓去无音信。李玉萍的母亲找财主要人,财主是假善人,答应一定托人找回李青山。财主光打雷不下雨。后来,母女俩找财主理论,财主扔给母女俩两块大洋算是赔偿,并让家人把母女俩赶出大门。母女俩举目无亲,流落街头,乞讨度日。一次,李玉萍的母亲在一集镇乞讨时,正遇“二马”(马步芳、马鸿逵)的马队经过,李玉萍的母亲躲得慢了,被一军官一马鞭抽在额头上,霎时鲜血直流,昏了过去。随后,马队从她身上踏过。李玉萍见母亲倒在血泊里,不顾一切地冲过去救母亲,也被马蹄踢伤。李玉萍抱起奄奄一息的母亲,哭喊。须臾,李玉萍的母亲撒手人寰。李玉萍哭得死去活来,为葬母,她头插草标,自卖自身。一个商人摸样的人路过,见小姑娘可怜,买下她做丫环。商人的太太很凶,是个母夜叉。李玉萍受尽她的凌辱,后来想法逃了出来,扒上一列火车,几天几夜来到河南。

冬天的天很短,白小川随父亲从公社出来,天色已近黄昏,正是鸟归林,羊入圈,牛上糟,家家生火做饭时。傍晚无风,村庄上空漂浮着团团像被胶水粘住的炊烟。四周村庄内不时传出呼爹唤娘,鸡鸣狗吠之声。

白小川确实累了,脸红扑扑的,漂亮的刘海也被汗水浸湿了,胡乱贴在额头。大山坐在母亲的身边,伸出双臂抱着快要坚持不住的母亲。白小川不知还有多远路,心里有些着急。

“爸爸,咱还要走多远啊?”

“前面那村就是,再坚持坚持就到了。”白帆说着望了望女儿,无不心痛地说:“小川,把绳收起来吧,路好爸能拉动。”

白小川是太累了,但她也知道爸爸一定也很累,她执意要帮爸爸拉车。

目的地终于到了。白小川进了村,见庄子不大,村中央有条街道,街两边住着几十户人家。房子都是土坯或是泥巴垛的墙,家家的后墙上都没安窗户,只在前墙留个很小的窗,上面安着老式的窗棂子。房顶的雪已除去,露出薄薄的一层发黑的麦秸。

白帆拉车来到水井旁,井台上有一中年男子在打水。中年男子先认出白帆,激动得丢下水桶跑过来,拉住白帆的手不肯松开。打水的中年男子正是贺大章。他嗓门高,一嚷嚷,临街住户都跑出来,一时间便传遍整个贺村。乡亲们围住白帆一家问长问短,非常亲热。

贺雷胡思乱想着走到村口,见村中央古井旁黑压压地围着一群人,以为发生了什么事,心里不由得一阵紧张,飞也似地跑过去。跑近,他发现在公社门口见到的那辆车,心里不由得一阵惊喜!这时只听队长贺玉富说:

“大家都回吧!白大哥这次来就住下了,等安顿好再聊吧。”

贺玉富乳名叫狗蛋,有四十来岁,村东头老胖爷家的大小子。贺玉富没上过学,前些年在大队扫盲班里学几个字皮子,认得会写自己的姓名。原先贺玉富没学名,生产队记工分再用狗蛋不雅,他自起名叫玉富。

贺玉富拨开人群拉起架车,伙同贺大章、白帆一起走。郭英身体不好,大章早让两个妇女护送着去他家了。贺雷担上父亲挑来的水桶回家来。

古井旁几个上了年纪的老头在议论白帆的事。老倌爷说:

“白帆同志,解放前在咱这一带打游击,那是背着头干革命呀!多好的人啊,救过咱全村人哩,功劳大着哩!怎么说不当干部就不当了呢?”

三木爷地说:

“现在形势变化快,咱村又偏远,大城市许多事传到乡下,可得些日子哩!”

贺雷知是上次进城没打听到消息的白大爷一家来了,心里不由得激动起来。他挑着水桶飞快回到家。

妈正在做饭,小川的母亲灶间烧火,婶母和妇女队长帮母亲做饭菜。贺雷放下书包,要去社屋帮忙。母亲叫住他。

“铁蛋,快来见过你大娘。”

贺雷向前走两步,恭恭敬敬地说:

“大娘好!”

郭英见贺雷很有礼貌,心里高兴,随即说道:

“好…好!这个是铁蛋呀,长这么高了,怪像个大人了。”

“十几岁的孩子,平常挑水,拉土送粪干杂活儿,拾掇自留地,大都是铁蛋干。铁蛋在学校学习也不含糊……”贺雷妈夸儿子说。

贺雷见母亲今天做饭特别精细,绿豆面擀的面条,又薄又细又长,下锅的芝麻叶洗了又洗,淘了又淘。面条煮好后,只见母亲拿出个小瓶子,那瓶子贺雷只有在过年调扁食馅时才能见到。贺雷知道那瓶子里装的是小磨香油,平常妈当宝贝似地放着舍不得吃。只见母亲揪掉瓶塞,拿根筷子蘸着油滴在几个大碗里。

小川和大山跟在爸爸身后,走进一座没有围墙的院落。院子中央栽棵有胳膊粗细的枣树,靠南边墙根处有棵两把粗细的梨树。主房是两间又低又矮的毛草屋,泥巴垛起的墙,泥块裂口,手指一抠就掉下块墙体。靠主屋西山墙有半间比主房低大约二尺的偏房子,墙是土坯砌的,墙体已裂几道大缝,有一道三指宽的缝隙里塞进许多高粱秆。小川心想,这就是贺大叔的家吗?多么不景气啊!白小川走进堂屋,见两间房的房梁下用高粱秆隔开,分成内外两间。外间正中靠后墙摆张八仙桌,桌上堆着零碎的物件。靠西山墙放张单人床,床上胡乱堆条破棉被,被头油渍麻花黑呼呼的。床北头有半布袋粮食平躺在床头,当作枕头。

贺雷进堂屋规规矩矩地问白大爷好。他把目光转向白小川,见她正注视他,不觉两个人都绯红了脸。

白帆夫妇刚刚吃过饭,乡亲们就来了几十位。人们还陆续来着,两间堂屋挤得满满的,当院里也站满了人。乡亲们围着白帆夫妇回忆往事儿,笑声不断。白帆的脸上露出久违的笑容。