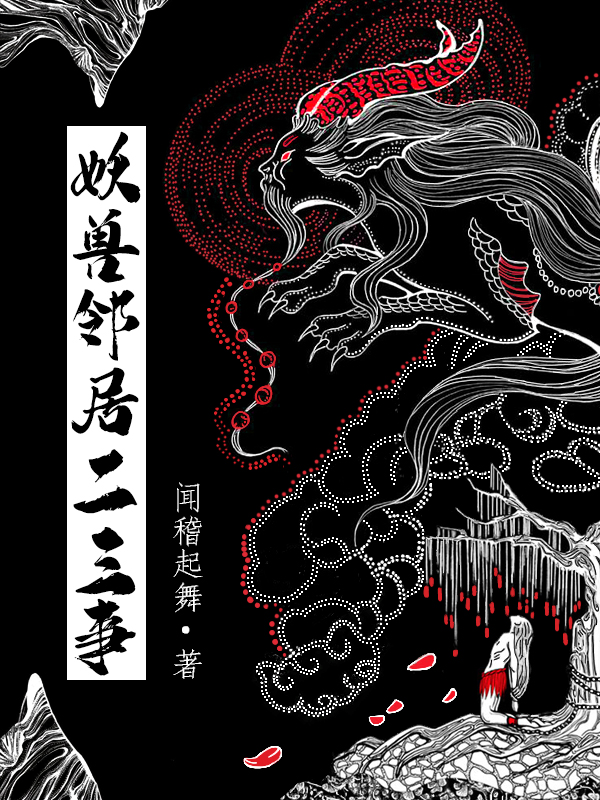

相传,太古以来,大道初生,人智初开,六识未全,只开一窍。用此一窍感天悟地,天地精华如披挂银河,滔滔不绝,灌注一窍,又淬炼肉身,浇灌道心,于是肉身不灭,六识俱开!清气上升,云端之上,仙人俯首观苍生,浊气下降,九幽之下,判官提笔断生死。人世间亦是气象万千,妖魔飞仙,缤纷绚烂,大千世界,热闹非凡。但自春秋以降,似乎天地气运逐渐稀薄,又好像神鬼们商量好,不再显露神通,只是偶尔人间修士举霞飞升,天门洞开,天雷贯地府。慢慢,传说真成了传说,芸芸众生,世代相传,祭祀叩拜。及至秦灭六国,伏尸百万,收天下之兵,铸金人十二,焚书坑儒,毁尽古籍经典。至此,人间气数仿佛屠耗殆尽,头角峥嵘之辈,亦再难出头。这个故事,便发生在大秦覆灭七百年后又一帝国,大锦王朝。王朝东北角有个叫渔阳的小渔村,上接外族北黎,右临无尽东海之滨。

永丰十年,十月初冬,只有八十户的渔阳村映照在一片落霞之下,大雪铺地,小小村落银装素裹,崎岖小路上没什么行人。只是村口一株披满雪衣的老梧桐下,两个七八岁的少年蹲在一块破布后面振振有词。

一袭灰布麻衫,面容清癯的少年拿着手里小柴火棍指着对面身着锦衣,头戴瓜皮小红帽的粉嫩少年鼻子怒道:

直娘贼陆旗,大雪下了三天,街上连个鬼影都不见,撒泡尿都怕伤身体的天儿,非拉了老子来这村进口摆什么卦摊,除了你这憨货,哪还有人,你让我给鬼算命呢?

对面少年也不恼,拿手挠了挠冻得发痒的屁股蛋儿,又用摸了屁股的手擦了擦鼻头荡着秋千的鼻涕,嘿嘿笑道:

别急风遥,咱这做买卖可不是旱涝由天嘛,客人不来则以,这大雪天的,要是真有人不顾风雪屁颠屁颠来了,保准是肥羊,还不是任你宰割,保不准你家这月米钱就出来了,你们娘俩又不让我爹出钱帮忙,可不就得靠这玄乎法子。

麻衫少年也不是真怒,心知这陆旗也确是个讲义气的哥们儿,放着家里锦缎被褥、佳肴美食不去享受,陪着自己在这喝西北风侃大山,扒拉土地下象棋。嘴上抱怨着,心里还是冷暖自知的。只是这小子棋艺也忒差了,两人从五岁时候下到现在,一招当头炮愣是不离不弃的用了两年半,好比一个铁锅,天天炖大鹅,哪有个不腻的。偶尔自己中途想换换招,却总是被他移花接木般拉回原路,不出十个回合,保准又是被自己的马后炮轰翻告终。偏偏这小子棋艺不佳,好胜心却极强,十步之内悔棋数次,锲而不舍,却始终难逃马后炮的羞辱。问他图什么,毛都没长齐的乳臭小子竟然还敢恬不知耻的做仰天长叹状,捋着空荡荡的胡须高呼“吾辈气节,知命而不认命“这般乐天心态,让人想安慰他的那点心思都彻底泯灭。

陈风遥今年八岁未满,出生便随母亲住在这破落小村,母亲身体有恙,不好出门走动,陈风遥小小年纪便想着法子赚些碎钱贴补家用。说来奇怪,陈风遥生来便与旁人不同,出生那会儿,初见这陌生世界,不哭不闹,大大的眼睛竟然一点好奇都没有,被隔壁李婶抱在怀里的时候,直盯着李婶背后看,众人以为是小孩子刚出生的呆相。谁知这小家伙奶声奶气的吐了两个字“有鬼”,众人惊呆,哪见过刚出生就会说话的崽子,说的还是这种鬼话,李婶更是嗷一嗓子就昏过去了,吓的半年没敢进他家门,足不出户,半年后竟离奇病死在家中。偏远小村本就迷信鬼神,打那之后,更是疏远了陈风遥一家。

可这陆旗也不是什么正常人,自打五岁进了村里私塾和陈风遥成了同学,别家孩子都被家长唬得对陈风遥敬而远之,偏偏这小子素来我行我素,上学第一天就像脸上粘了胶水一般,跟在陈风遥屁股后面滔滔不绝“风遥你爸爸去哪了?听说你母亲家以前很有钱,现在的日子过得惯吗?私塾门口的糖葫芦和糖饼,你爱吃哪个。。。”这陆旗鬼点子又奇多,经常给陈风遥出谋划策赚钱养家。别人听说陈风遥白日见鬼,都觉得不详,偏偏他觉得这是转世投胎的神仙,天天陪着护着,谁都不准说坏话,用他爹的话说“你小子是把陈风遥当爹了?还是有什么龙阳之好,真有的话别瞒着爹,我和你娘都是开明之人”对此,陆旗只能大翻白眼。

此时,二人守着的这卦摊就是陆旗的主意,不规则的破烂布头上歪歪斜斜的写着“神机妙算陈半仙”几个大字,在大人看来过家家的好笑行径,两个毛孩却是煞有介事得认真守着。眼看马上日落西山,陆旗苦着脸道“风遥,下次碰到有人来你别胡说,好不容易开的张都被你吓跑了,前天人家王二伯给儿子问姻缘,哪有你这样的,连指头都不掐一下就说人家是天生的光棍儿,要娶只能娶六十岁往上的大娘,人家才不到三十,你也忒损了,不像个生意人,咱这可是服务行业。”

陈风遥没好气的说“啊呸,我这算好的了,谁让他以前敢打我娘的主意,尖嘴猴腮,獐头鼠目的,他也配,要不是我娘劝我与人为善,我就说他不孕不育,看这村里哪家闺女敢许他。'

陆旗大冬天的差点吓出汗,心说:这特么哪是七岁,比我祖奶奶还能记仇。脸上也只能讪讪笑道"和气生财,以德服人,别跟他一般见识。"

正说着,眼看打西边一个裹在刺目红袍中的摇曳身影踏雪而来,一步三摇。晃到二人摊前,直到来人俯下身,二人才灵魂归窍。哥俩毫不客气的打量着来人的红嫩娇容,漫天冬雪仿佛刹那化作春日柳絮,暖人心肝。陈风遥一脸天真相嫩生问道“阮姐姐有心事?风遥什么都解得。”晚开口一步的陆旗捶胸顿足,腹诽道:就知道你小子不是七岁,还姐姐呢,这阮寡妇比你娘岁数都大!

是的,陈风遥嘴里的阮姐姐名叫阮凤仪,是村里出了名的妖艳寡妇,说是十八岁就从南方嫁到这村里做童养媳,虽然娇艳欲滴,秉绝代风华,却无人可消受,嫁的那户人家,丈夫连同公公婆婆,不出半年,竟是悉数克死,如今已是三十有一。话虽如此,正所谓英雄不问出处,风情不论岁数,村里虽然上上下下不过八十户,却是从早到晚不下六十几人从这阮寡妇门前经过,有意无意打着招呼,说是无意,个人心思,只能随人去猜了。

那“阮姐姐”俯身拍拍陈风遥的头,笑吟吟到“小风遥真乖,最讨姐姐喜欢,快给姐姐算算,姐姐啥时候能找个如意郎君“陈风遥笑着腼腆摇头道”太难了姐姐,凭姐姐的姿容,咱全村的年轻小伙加起来可都可都配不上呢"阮姐姐也不做小女儿态,假装叹气,又咯咯笑道“哎,真是可惜,我们小风遥长大还早呢”说罢,抖了抖肩上的雪片,又捏了捏陈风遥不知是害羞还是天寒导致的小红脸蛋,往村里的一家药铺“徐家药铺”荡去了。留下陈风遥在那傻笑不止,陆旗羡慕的推了陈风遥一个屁墩,喊他醒醒,陈风遥回过神,啐了陆旗一脸冷气,徒手胡乱抓起地上的破布,拿脚抹去棋局,撂下一句”天晚了,回家吃饭“丢下陆旗一人在那捶胸顿足。

陈风遥家虽然日渐没落,但是房屋根基还在,并非寻常人家的破败模样。门口饱经风霜的红漆石狮,高高的门楼看得出往日的富贵光景。陈风遥进了院子大喊了一声娘,随手从东南树枝摘下一串风干的鱼干,烧了热油,把切碎的鱼干直接下锅炸,再配着提前熬好的小米粥端到母亲房中。母亲徐茹依靠在被垛边,腿上盖着黑色小毯子,借着身旁的昏黄灯光做着女红,是一副纯白的絮棉手套。母亲虽然才三十岁,头上却是青丝不多,就像面前这盏青灯,明灭恍惚。她自己却并不在意,每天除了作女红,就是不厌其烦的叮嘱陈风遥“吃饱些,穿暖点”言语间尽是不放心。

服侍母亲吃完饭,陈风遥急急回到自己房间,皎洁月光下,窗明几净的房间,除了一对桌椅几本古书,便是床上的被褥枕头了。绕过桌椅直接躺到床上,陈风遥等不及赶快回到那个梦中,也不见他如何过度,便是直接沉沉睡去。

原来从懂事起,只要睡着,陈风遥便会每晚重复做同一个梦,在梦中,总有一条迷幻盘旋的小桥,桥下奔腾着下意识知道绝不可轻易触碰的黄色江水,曲曲折折走过去,总是会被拦在一扇仿佛通天的猩红大门之前。旁人看来渗人头皮的恐怖气氛,却丝毫不影响陈风遥的心绪,他一心想要看清门头之上高悬漆黑牌匾所写的四个金色大字,可是每次抬头那牌匾总是笼罩在一片浓白雾气之中,徘徊了三年,依然看不清,猜不透,不得其门。陈风遥有预感,今晚,笼罩在牌匾之上,也萦绕在自己心头的雾气即将散去,心中的谜团终于可以揭晓。

果然今晚又是顺利如梦,陈风遥轻车熟路的走着,不顾路旁的荆棘瘴气与浑浊盘旋的各个黑影,只感觉今天的雾气确实淡了一些,越走越清晰,远处的黑影也越来越具象化,模糊的轮廓让陈风遥三年来练就的淡定心性渐渐动摇。再往前走,越加清晰,侧头看去,陈风遥惊恐站定,头皮紧绷,只见那一个个黑影竟是无数飘忽鬼魂,且尽是一些狰狞恶鬼,浑身淌着尸黄色液体,空空的五官透出阵阵绿光,不断的咆哮冲撞过来桥上,可是距离桥边数米的距离却是悉数止步,不敢越雷池,连声音都无法传到桥上。陈风遥止步许久,确认他们并无威胁之后又继续前行,毕竟三年都这样走过来了,只是知与不知的区别而已。终于,伴着阵阵鬼影,又来到那扇巍然矗立的猩红大门前,缓缓抬头,终于没有了白雾的阻挡,熟悉又陌生的感觉渐渐唤起,仰头望去,通天门顶,巨大的如墨漆黑的牌匾之上,铁画银钩四个金黄大字摄人心魄,上书“出生入死”。