爷爷的照片现今留存得有,但我见过爷爷一面。那是1953年,我八岁,父亲探家带上了我。我的大哥说“你当时很怕他(爷爷)”。但我的回忆不是这样。我只是觉得好奇与隔膜。那是冬天,太阳暖暖地洒落略带金黄的光。老人家默默地坐在大门口外的石头上,表情有点呆滞地看着远处。过来过去的人有的挑担有的扛农具,路过时和他打招呼:

“老汉——文明小(我父小名)回来了?”

“回来了。”

“还好?”

“啊、啊,还好。”

“你快走了吧?”

“啊、啊,快了,快了。”

这话是半个世纪前说的。我现在已过耳顺,仍像昨天那样清晰。“走”就是“死”的意思——问得自然答得简洁、坦然。这在其他地方如何?我不晓得,在河南是犯忌讳的,肯定没有这事。

他真的很快就“走”了。留给我的应该说不是怀念,而是带泪的思索。

1937年抗战爆发。他把长子凌尔寿送进了抗日队伍;次年,他又送走了二儿子凌尔文(我的父亲)。那时他已是六十岁的老人,只有这两个儿子,都送走了。而家里总共九口人。三十四亩地,请了一个叫“歪牛叔叔”的来做长工。两个儿子都在我党的根据地打仗,凌尔寿在河北武安牺牲——这无论如何说都是个爱国老人。应该受到表彰的,而他受到的“奖赏”却是“富农成分”。

二月河源

祖父是一个朴实无华的普通农民,但他同时也是一个深明大义、具有民族气节的爱国主义者。他说:“国家,国家,有国才有家。”他以坚定的理念,顽强的毅力,超凡的忍耐,不顾自己年老体衰,克服难以想象的艰辛和苦难,在国家危亡时刻,将两个儿子、一个儿媳、一个女婿送上了抗日战场。儿女们在前方浴血奋战,而他在后方勤劳耕作,捐款捐物,赶着毛驴送军粮。几次被日伪抓去,险些被活埋在县城外的西河滩。老人家恪守的是“国家兴亡,匹夫有责”这么一个简单的公理,从来没有奢望和等盼社会或老天爷能给他什么报偿。只是年复一年、日复一日地期待着战争的胜利,全国的解放,儿子能回来,他能享些许天伦之乐。

祖父的期盼最终也没有实现。迎头等来的是革命革到了自己的头上;远方传来的是大儿子牺牲的噩耗。而首当其冲的“革命者”竟然是自己的宝贝儿子凌尔文。

大约是1946年夏,叔父回来了。他头戴大檐帽子,身穿灰色军装,左胸前有一块长方形布块,上面写着“中国人民解放军”的标志。当时,部队鼓励家庭富裕的军人,回家做工作,把多余的土地主动“献”给贫苦的农民,叫做“献田运动”。儿子一回来,又看见他这身打扮,祖父母脸上的雾云消散了,露出了多时不见的笑容。晚饭后,前来看望的人们都走了,屋子里静了下来,谈判开始了。我太小,听不懂他们谈些什么。只看到叔父不时坐下站起,不停地打着手势,一会儿大声理论,一会儿又低声细语。我只听出了“以前怎么怎么,现在如何如何,今后什么什么……”祖父母只听不说话。叔父说完,坐在炕头静等回话。祖父沉默了,他用火镰打火,拿起烟袋不停地吸烟,室内只听见他“吱、吱”的吸烟声。现在想来他在作激烈的思想斗争。在吸了两袋烟后,他磕掉烟灰,把烟袋递给儿子让他吸,身体向炕角挪了一下,靠在被子上说:“好,按俺孩的主意办。”献十几亩土地给贫苦农民的决策就这样拍板定案了。第二天,村里的干部都来了,中午,叔叔请客,干部们都在我家吃饭,家里非常热闹。祖父写了一张纸,大约是字据吧。来人一片赞扬和恭维,“大爷,叔叔,哥哥”叫个不停。过了几天,村里的业余剧团编了一个戏,戏名叫《凌尔文献田》,村里请我们全家去看,让祖父坐在中间。我们全家都成了剧中人,还有一个小孩扮演我,在剧中给干部们点火吸烟。爷爷边看边咧着嘴笑……祖父经受了“第一次革命”——儿子革老子的命——的考验。

这次和风细雨式的家庭革命,把那个和我们日夜相处的“长工”,我的歪牛叔叔也“革”掉了。他赶着毛驴,驮着两布袋粮食,奶奶给他打点了一个很大的包裹,里面装满了衣物,让他背着,就这样离开了这个“家”。我看到,他和祖父母都有点依依不舍,他走出门拐弯了,我们还在大门外站了许久许久。

这段时间,婶母担任县“妇救会”(即当时的“妇女救国会”)主席,在外忙着支援前线工作。而解放则寄养在离城五里的王家庄奶母家里。祖父经常带着吃的用的去看他,回来总是对祖母说:“好,又白又胖。”

大约是1947年,真正的革命——土地改革运动——开始了。这次革命可不同于“第一次革命”,它不是请客吃饭,也不是绣花绘画,而是疾风暴雨式的。平静的村庄,像爆炸了一颗***,相邻而居的这个大群体,一下子裂变为地主、富农、中农、贫农四个阶层;几百口人丁的凌氏大家族,也突然间分成了两个阶级。

当时,中共中央还没有发布《土地法大纲》,土地改革的政策大概依据某位领袖的一篇“报告”行事。这一运动从老解放区首先发动,干部有砸烂旧世界的坚定决心,人民有翻身求解放的热情,因而土地改革在短期内就形成势如破竹的局面。是时,东、西、南三个李家庄从建制上是一个行政村。如前所述,南庄凌氏家族富裕人家较多,穷人较少。所以土改时村公所的干部,东、西两庄较多,而南庄只有两个配角。这就有效地打破了南庄的家族“保护主义”,工作更加顺畅,方法也就更加激进。南庄凌氏的富人们慌了手足,有的外出躲避;有的给村干部送礼,以求庇护;有的则忍痛割爱地将自己十七八岁的闺女,嫁给东庄那个四十多岁的光棍汉——他是掌“帅印”的村干部……

祖父因为曾用过一个“长工”,因而“富农”这顶帽子就不大不小地戴在了他的头上,似乎连他自己也感觉合适而无可非议。

于是,革命的矛头几乎是顺理成章地指向了这个家庭。

祖父祖母被绳索捆绑在福字院的大门前,受了皮肉之苦,我吓得坐在墙角颤抖,不敢出声不敢哭。据说此时县委派人来,说这家人不能“动”,因而保住了两位老人的“命”未被“革”掉。

所余的十几亩沟洼地(楼沟)全部没收,分给了东庄的贫苦农民。老丰沟的土地,分给了西庄;四祖父在岭西沟的土地也分给了东庄。

牛和驴牵走了。

粮食装到布袋里背走了。

柜子箱子及被褥衣物搬走了。

被叔父看作比他的生命还宝贵的两大箱子书也抬走了。

像样一些的陶瓮瓦罐也搬走了。

最后是一家四口人也走了。我们离开福字院,搬到了只有四间破瓦房的一个小院子里,它叫小南院……

这个家庭一下子从山上滑到了谷底,可谓一落千丈。

这个当口,也许还不知道,在破窑凉炕上,一条破被中全家取暖时,那种可怕的沉默过后,两位老人有这样一番对话。

爷爷:“彻底了。这个革命彻底了。”

奶奶:“再苦再难,咱不该用那个长工。”

爷爷:“有一个儿子在家,怎么也不会的。”

奶奶:“孩们都在外头革命。”

爷爷:“咱们得拥护革命。”

奶奶:“可我们以后生活怎么办?”

爷爷:“只要孩们在外好,咱们还能活几天?”

当时昔阳县的土改是搞得很极端的。几乎天天都有地主或富农被打死,打死就打死了,任何**机关不能予以调查追究,也没有人敢于过问这些事,农民运动是高于一切的政治。

我在1969年入党,填的入党志愿书一片光明。

家庭出身:革命干部。父亲:1938年参加革命,中**员;母亲:1944年参加革命,中**员;姑父吕倜中**员;舅舅马文兰中**员;姨姨马佩荣中**员……外祖父党的地下工作者、烈士;伯父凌尔寿烈士……阴暗面没有。我所知道的仅仅父亲是富农出身而已。

然而第一次填写志愿书并没有批准我入党。组织上找我谈话,那平日也是很要好的同僚,此时却显得有点矜持和庄重:“你还有一个姑姑,是怎么死的?为什么不填进表中?”

我一下子蒙了,赶快写信(那时不可能打电话)询问父亲。父亲来信告诉我:确有一个小姑姑,叫凌尔婉,土改时被斗而死。他并且告诉我,这些负面的东西没有告诉我,是因为怕我受负面的影响,同时他还说,他给部队党组织写了信,详细说明了情况。第二次再填时,我仔细思量了这件事,并且加上了我对此“人民革命斗争”的积极评价。这时我还是不晓得,大伯母也是这时期自尽的。

土改在如火如荼地进行,斗争也在不断升级加温。爷爷毕竟是“双抗属”,这一条谁也无法否认。父亲后来告诉我一件这样的事。有一次昔阳县搞了一个“献田大会”,爷爷在大会上慷慨陈词,说自己过去剥削人有罪,把土地主动献出。爷爷在发言中间,另有一地主也想登台表态献田,被守台民兵从台上将他直捽出去——这是爷爷的政治待遇,不是每一个“分子”都能享受到的。还是来摘引我哥哥的《二月河源》吧:

艰辛的日子开始了。祖父每天都要找村干部领粮食。每人每天两合玉米,一家四口人,总共八合。幽默一点说,这叫“命中只有八合米,走遍天下不满升”。八合玉米要养活四口人,怎办?有糠有野菜。每天早起磨“面”,糠在磨里滚动,像呼呼响的风声,推着自然很轻,转几转,听到“咯嘣”一声,“啊,那是个玉米豆!”一日三餐,就是和这种“面”煮成的糊糊打交道。这“面”也可蒸成窝窝头,出锅时大概有一斤重,放干就不足一两了,它几乎可以漂浮在空中飞翔。到夏天,除奶奶在家,我们都去挖野菜,什么车前子、荆籽、苦苦菜、杨桃瓜、榆树叶、马**……噢!原来都能吃呀。毕竟,无粮不能养人。没办法,爷爷上山去挖榆树根,回来晒干,碾成“榆皮面”。这是一种黏合剂,和玉米面拌在一起,就可以做面条吃。于是乡亲们就拿着玉米来我们家换“榆皮面”。不料又出事了,村干部在开会时说:“地主富农吃玉茭面,贫下中农吃‘木头面’,这不是翻天了吗!”于是这条路也被切断了。

当时,亲戚朋友都不敢来往。祖父让我仲文叔叔(尔玄,我四祖父次子),背着粪筐,手拿粪叉,装作拾粪,偷偷跑到安阳沟我姑母(尔英)家,想要一点吃的东西。姑母吓得惊慌失措,不仅不敢给拿吃的东西,而且将自己的堂弟“赶”了出来,六月之寒伤透了爷爷奶奶的心。也就是这个时期,奶奶让我去东邻胡峪村,找那个原来要饭的老奶奶。我说奶奶让我来“看看”您。那位老奶奶热情极了。她先让我到火台边去烤火,问长问短;然后让我吃了一顿饱饭;然后又用一块破布包了两个玉米面窝窝头,塞到我的衣襟里,让我两手抱着;然后趁着夜幕降临送我出门。她怕街上的狗咬我,拿了一根拐杖,一直送我到村口,并嘱咐我过两天再来。尽管冰天雪地寒风袭人,但一阵暖流还是浸透了我的全身,难禁眼泪夺眶而出。我喃喃地说了声:“奶奶,我走了。”转身小跑而去。回到家,我把所获之物从衣襟内取出,交给奶奶。两位老人皆无言语,爷爷把我抱到炕上,用那条仅有的破被子盖在我的身上……窝窝头,两个窝窝头,这是救命的窝窝头啊!爷爷脸上那深深的皱纹一张一弛地抽搐着,我不知他是笑还是在哭。

1976年夏,我回家省亲。一打听,那位老奶奶几年前已经去世了。我凝望着那挡住我视线的巍巍群山,沉默了很久很久,祷告了很久很久。

村里的小学校也革命了。

是年姐姐十三岁,上初小四年级。原来她上学时经常带着我坐在她的旁边听课,所以我虽然没有正式上学,也认识了一些字。

一天,学校突然召开斗争会,斗争的对象是年仅十三岁的小女孩——看、姐姐被绑在老庙神房的红柱子上,逼着问她:“把家里的元宝倒手到哪里去了?”原来是为这么个事:姐姐的同桌女同学,叫杨小媛。她和姐姐经常玩一个圆形的小镜子,此事有人告了状,因而玩镜子就演变成倒腾元宝了。其实这个家里,有过铜钱,有过解放区发行的“济南票”,元宝这玩意我们从来没有见过。斗争会除了姐姐受了皮肉之苦和唾骂羞辱外,当然没有什么结果。不知会议的主持者是老羞成怒还是预先安排的议程,另外一件事却是实实在在地办了。

会议主持者宣布:所有地主富农孩子们的衣服,统统脱下来,与贫下中农孩子们的衣服对换。还不错,主持人顾及了一些廉耻,让男女学生分开,到两个教室进行“工作”。因我年龄小,姐姐拉着我一起去女教室换衣服。姐姐毫不犹豫地剥掉了我的衣裤,给另外一个孩子换上。但她的个头较大,很难找到一个和她身材相仿的女孩。最后,她换上了比她瘦小得多的女孩的衣服。衣扣扣不住,只得两手拉着衣服捂着前胸……姐姐不说话,没有哭。我吓坏了,想哭,姐姐在我屁股上轻轻拧了一下,三个字:“不许哭!”大约是想让她那袒胸裸腹的尴尬能遮掩一二,她把我抱起来就走。

回家进门,屋里的情景使我们非常吃惊。

爷爷蹲在炕沿下,眼泪、鼻涕、口水在他那布满皱纹的老脸上不停地向下流淌。奶奶抱着爷爷的膝盖,呜呜咽咽,凄切啼哭,嘴里不知念叨什么,浑身几乎抽缩成一个圆团。

炕上有一封已经拆口的信。爷爷抹了一把脸上的泪水,颤抖着把那封信拿给了姐姐:爷爷奶奶的长子、我们的父亲牺牲的噩耗传来了。姐姐两手紧抓着那封信,一下子趴在炕上,“哇”的一声大哭起来——让那压抑心头的一肚子苦水倾泻出来吧。大家都在哭,谁也不劝谁,也无法劝。爷爷拉了我的小手,把我搂在他的怀抱中。

这是我第二次看到爷爷伤心流泪。

那封信是晋冀鲁豫边区人民**写给祖父的。抬头是“凌从古先生”,信中说凌尔寿同志在1943年5月18日抗击日军扫荡时英勇牺牲。说他是民族英烈,全家光荣云云……最后盖有两个印章,一个是正方形大章,是边区人民**的印章;一个是圆形小章,据说是边区**主席杨秀峰的。

祖父昼思夜想的儿子死了,再也回不来了。他病倒了,睁着眼睛躺在炕上,几天不吃不喝。嘴里反反复复地念叨着:“没有了,没有了……”

姐姐辍学了。我们抬水、磨面、捡煤渣、挖野菜,开始挑起了家庭生活的担子。两年后,姐姐未成年就无声无息地出嫁了,据说换来了两斗小米,几尺红布,姐姐好苦啊!但是,她走了好,走了就不会饿死了。

1947年“十二月会议”,党中央制定和发出了《关于目前党的政策中的几个问题》的指示,坚决纠正在土改中的“左”倾错误。连续发布了《纠正土地改革宣传中的“左”倾错误》等文件,农村要落实一些政策。祖父的“富农”帽子摘掉了,说是属于“人民内部矛盾”。村里分给祖父十四亩岗坡薄地。他总算又“耕者有其田”了。

但是谈何容易啊!“富农”这两个字,不仅殃及祖父自身,也株连到子女后代。

1947年冬,那是一个性命攸关的冬天。爷爷奶奶已经“扫地出门”,即将“拉出去斗争”。县上头来人传话“这家人不能动”,他们才得以苟存。政策有所缓松,但极左的政策稍有变更,极左的思维盘根错节无一毫动摇。

1960年祖母去世,她死在邯郸,我的大姑母家。父亲和我扶柩又回了一次南李家庄。也就这一次,父亲带我到母亲曾经推磨的磨房,指点着土墙上用炭条划下的字,上头写着人、手、口、刀、牛、羊、马、狗……说:“这是你妈推磨时练习的字,她一天学也没上过。”他还带我到一个土制房顶场院,指着一处房子说:“你就生在那间房子里。”这件事过后,有人告诉我们“有反映,说凌尔文带他的儿子在场上指着房子说,这一处那一处房子,原来都是咱们家的,你要记住……”意思是,将来我们爷儿俩要阶级复辟。但也有正直的人说:“凌尔**命多少年,命都不要,还稀罕你这几间破房子?”但父亲从那之后,再也没有回李家庄,我也没有。

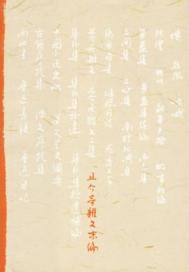

爷爷信什么宗教,我不知道。但是,我家门楼上留有一幅砖雕,前写“退一步想”,后则“夫然后行”。我想这该是祖训,带有浓重的老庄色彩。爷爷可以将《道德经》背得滚瓜烂熟。父亲说话间零星不由自主能蹦出大段的老子语录,父亲晚年抄《道德经》,抄了一本又一本,送人作纪念,我送他一本《金刚经》,他可能没有看完,更没有抄。从这里头透露出爷爷、父亲的哲学思维信息来。