我醒过来的时候,也被关进了铁笼。

只不过并不是章华台的铁笼,而是丹华宫,玄丹专门为我打造的铁笼。

铁笼窄小、逼仄,无法站立,就只能侧卧,我犹如一只牲畜被关于其中,任由她嘲讽,甚至每夜还能观看她与楚王二人的水乳相融。

玄丹以为这样便能羞辱我,使我难堪。殊不知自小画春殿图的我,早对这种床上的旖旎见怪不怪,以至于还觉着有些无聊。

看着二人在我面前分外卖力,我倒是清理了头脑之中的杂念,开始猜想起这场计谋的实施者到底是谁。

若是玄丹,那么在我被妃舒剜心失败后,她就开始酝酿计谋了。

想来我藏身于章华台,也是她密告于楚王。

就是不知楚王的故意现身于章华台,同敬先生来探虚实,是否也在她的谋划里。

目前我尚敢肯定的,是豢蝶室铁笼的钥匙根本不在素素的手上。

楚王曾让寺人进出素素的房屋内,搬品茶之物,料想在此时将钥匙偷偷随之放入药匣内,也不算是难事。

所以玄丹施在素素身上的那剂迷,药,算是推波助澜。我突然开始怀疑,玄丹和敬先生暗下私相勾连。

不知被关了多久,直至某日的深夜,素素潜入丹华宫,以银针撬开了铁笼上的锁,将我救了出来。

由于长时间没有移动站立,导致我四肢僵硬,浑身无力。素素见我行动迟缓,便一把将我扛在背后,跃出丹华宫去。

行进路上,我所见到的宮婢大都是身着素缟,像是宫中有丧。虽然素素尽力避免让我瞧见,一路东躲西藏,可我还是察觉到宫内似是发生了大事。

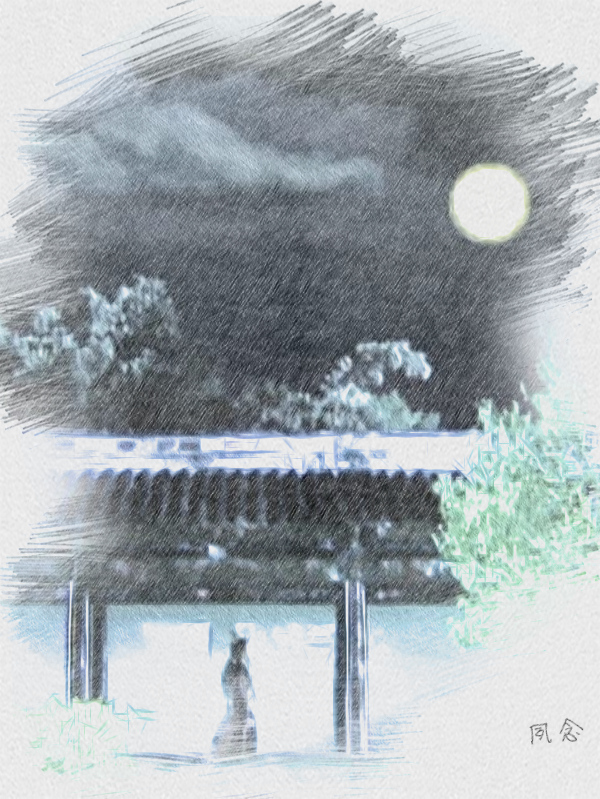

过千景园时,身穿素衣的玄丹正站在一株抽芽的杏花树下。

素素见此收住了脚,转身便往另一条路走去。

玄丹紧随其后,踏风而来,嚯地将我从素素的背上扯了下去。

我猛地一下坐在了地上,刹那的痛感倒是使我的四肢恢复了常态。

“你一而再,再而三地救她,究竟是为何?”玄丹扯住了素素的衣袂。

“我为何求,与你何干?”素素往回扥了扥,可衣袂牢牢被攥在玄丹手中,纹丝不动。

“你我乃是过命至交,便是要风雨共济,你救她离开东楚,楚王追究下来,你要以死谢罪吗?”玄丹红着眼眶,似是心有不甘。

“你我不过是恩情相报,何来过命之交?”素素冷冷地说道。

“你我如今恩情两清,还请从此各行自路吧。”

方才我落地之时,为了避免疼痛,见不远的花丛泥土松软,便自行于地上滚了一圈,落至花地上。盘坐起身,听她们二人吵架,莫名觉着像是调风弄月。

“你还是在埋怨我欺骗了你,是不是?”玄丹幽怨地问道。

素素冷着脸,她再次扯了扯衣袂,想要抽身离开。玄丹仍然紧拽着不放手。两人僵持不下,直至素素抽出匕首,割断了衣袂。

玄丹险些晃了一个跟头,她错愕地看着手中破裂的衣袂,眼中倏然积满了泪。

以往的玄丹总是风情万种,妖娆多姿,我可从没见过她因谁而哭过。

“我怨恨的是,自己没能早些识破你的言行相诡。”素素不解风情,反而侧过身朝我走来。

“婳儿。”玄丹依依难舍地再次拉住了她。

素素闻声暴跳如雷,她拂袖将玄丹推倒在地:“不许你叫我婳儿。”

坐在地上的我,被素素突如其来的怒吼声吓了一跳,她平时都是冷冷清清的,可从没见她对谁发过火。

玄丹不依不饶地抱住了素素的腰身,她哭的梨花带雨,倒使素素逐渐心软了下来。

“你这还要看多久?”背后传来一声话音,我回头望去,见络先生正藏身于不远的树枝后。

我见素素和玄丹二人并未发觉,于是缓缓地往络先生身旁挪去。

自打涂山婜一半儿的真元进入我的体内后,我那原本灵敏的鼻息,退步了许多。先前没有辨别出玄丹的迷,药,这次是络先生潜藏,在这一片繁花之中,我竟没有嗅到一丝不同。

“你怎么知道我会在此处,是素素告诉你的吗?”我蹲在他身旁,继续观望着玄丹和素素二人。

络先生二话不说,一把将我拽了起来,提着我往远处跑去了。

奔走于一所石桥下停下了脚步,络先生从一堆碎石之中拿出一展包袱打了开。

我见包袱里面放着一身素冠缟服和一张软踏踏的人面。

络先生将素缟塞到我手中,而后背过身去。

我并没有发问,乖乖地换下身上的衣裳,收拾齐整后,轻轻地唤了他一声。

他回过身,拿起人面,细心地为我贴上脸。

“太后薨逝,明日一早起灵前往西陵山同楚襄公共寝,西陵山合墓有殉祭,你身着素缟,混在送葬队伍之中,到了西陵山,自会有人带你离开。”络先生贴好我脸上的假面后,又从袖袋中拽出一条素白的璎珞来。

璎珞编织的平平无奇,唯有下方坠着的珠子还算好看一些。

“这璎珞你务必要随身携带,西陵山接应你的人,只认这璎珞,若是弄丢,就功亏一篑了。”络先生将璎珞牢牢系在我的衣带上。

“年前瞧着太后身子还算硬朗,怎会这般快就薨逝了?”回想着云梦行宫的水澹台上,太后精神矍铄,根本不像是短命之相。

“自云梦行宫回到东楚后,太后身染恶疾,医官们推测她怕是活不过今年夏,上元日,她又不听劝告,随众人前去花鼓台看牵丝戏,导致邪风入体,病情加重。”络先生并未说的很详细,他为我穿戴完毕之后,又带着我奔去驻马场。

虽是明日一早启程,可驻马场上,已然有许多身着素冠麻衣的宮婢和寺人在忙进忙出,装备车马。

我悠闲地穿梭在繁忙的人群之中,目标甚是扎眼。

莫名地被一位外表看起来仅有豆蔻之年宫婢拉着向前走,回首却见络先生早已不见了踪影。

我被拽着行至一处大殿,殿内有许多宮婢和寺人进进出出,结伴抬着形状迥异的铜块。

“别愣着,快搭把手将祭品抬到车上去,早些做完就能早些歇息,否则挨到了明日一早,谁都休息不了。”她拉着我加入了搬铜的队伍中去。

看着那些细手细脚的宫婢和寺人搬的辛苦劳累,我本以为这破铜块会很重,卯足力气搬时,却觉着异常轻巧。

我猜想是因我有功夫傍身,又有涂山婜的半个真元加持,所以才会比他们轻松。

几经来回,我发觉这些铜块上刻着的花纹,好似同白尧所用的天弑锥极为相像。我忍不住好奇,便开口问道与我一同的宮婢:“姐姐可知道我们抬这些东西作何用?”

那宮婢心里清楚,这几个来回都是我在出力,她压根也没费力气,心中许是感激我,便细声地喝止住了我的话语。

她将我拉至僻静地角落之中,语重心长地道:“以后莫要再问出这样的话来,主子们意图,哪里是我们这些人可以知道的。”

我点了点头,认清现下自己的身份,并表示今后绝不会再犯。

她放心地点了点头,带着我继续搬进搬出。

快接近黎明时分,才将一切都准备妥当,那宮婢见我眼神困倦,便带着我走去一辆车马后的空档处栖身小憩。

才睡了一小会儿,便被她叫醒了。

揉揉眼睛跟随着她行至驻马场的庖厨,装了好些个馍馍,再次回到方才那辆车马后。

她掀开罩着车马的幔帐,我乍然惊呆,困意尽消。

这车马上驾着一顶车笼,笼中关着大约几十来个童男童女,他们眼神惊恐,沾满污迹的脸上,唯有那一双双晶莹剔透的双瞳震人心弦。

“小雀,将馍馍都给他们。”方才我们互知了名字,她叫水儿,我便说出了小雀这个名字。

我将布袋之中的馍馍一一分发给他们,这些孩子大都不哭不闹,接过我的馍馍时,还不忘与我道谢。

见到我眼中的于心不忍,水儿叹了一口气,她见我布袋中的馍馍发完了,便放下了车笼上的帐幔。

其实不用问她,我也猜得出,这些孩子是做什么的。

“你怎么不问,这些孩子们为何在此?”水儿见我闷闷不乐,便问道。

“能在死人的祭典上出现的童男童女,必定是殉祭而用,不然还能现场来跳童子舞不成?”若说心中没有不舒服,便是假话。

这些孩子也是一个个鲜活的生命,凭什么要给一个素不相识的死老太婆殉祭。

“掌握着生杀大权的,残暴不仁,良善谦和的,反而要被虐杀,若这世道一直如此,为何还要宣扬仁义礼信,那些三令五申又在束缚着谁呢?”能说出这样话的人,想必都是读过书,非同一般之人。

我侧过头看着她,见她眼眶湿润,悲从中来。

我握着她的手,轻声安慰:“水儿,你还好吗?”

她擦干眼角泪,勉强地笑了笑,道:“无事,只是勾起了幼时的遭遇来。”

我见她不愿意透露,便没再细问。

没过多久,天色渐渐大亮,太后起灵,祭祀的队伍,一路护送至距离云梦城不远处的西陵山。

这一路上,我同水儿一直在照看着车笼之中的孩子们,确保他们抵达西陵山之前,是活蹦乱跳的。

我尝试凝神,以心念感应涂山婜。

经几个来回,终于在祭祀队伍中部的一樽铜鼎之中,感受到涂山婜微弱的回应。

关着她的铜鼎外,缠满了着凤凰花的花枝,鼎内刻着奇怪的咒文。涂山婜蜷缩在鼎中满身血痕,动弹不得。

半路队伍休整时,我曾尝试靠近那尊铜鼎,可却被豹头环眼的禁军凶了回来。

“绥绥,我怕是逃不过这一劫了,你莫要管我,快些离开吧。”涂山婜微弱的声音传了来。

我没有回应她,借着与水儿分发餐食的由子,仔细地观察送祭队伍的人员分布。

队伍最前是太后的灵幡和棺椁,随后跟着的车马之中,大都装着祭器。楚王的车驾和困着涂山婜的铜鼎在队伍的最中,有重兵把守,更有敬先生坐镇。若我灵脱躯壳去救涂山婜,势必会被敬先生发觉,从而打草惊蛇。

若要出手,必是一击即中,否则实力悬殊,一旦暴露,既是功亏一篑。

“若是退求其次,只求姨婆祖,不为涂山祭灵,是否可行?”我再次询问着她。

她沉寂了片刻,而后道:“你的意思是?”

我与涂山婜讲起曾经在丞相府,破生魂祭阵法的经历。我后来仔细地想过,生魂祭的阵法之所会破,大抵是因我用天弑锥刺伤白府守卫,由此天弑锥混进了生者的血。

所以,换一种想法,想要破坏涂山祭灵,是否在祭礼之时,将祭器涂上其他生灵的血,便可破阵呢?

“不行。”涂山婜斩钉截铁地拒绝了我。

“当年十二路诸侯于天幕雪山拦截涂山妲时,破帝辛的天弑锥,可否有人因此而牺牲了?”我试探着询问。涂山婜反应如此激烈,是见过破阵时的惨烈。

她宁愿沦为涂山灵守墓,永生永世灵魂困于地下,不见天日,也不愿让我破阵救她。她的反应激烈,必定是见识过破阵时惨烈的后果,深知以血撞破阵法的人,必定会死于阵中。

即便是丞相府那样小的阵法,阵法破除时,亦是血染漫天,损兵折将,更何况是涂山祭灵。

“我不准你破阵,乖乖趁乱离开,别再管我。”涂山婜说完话后,便关闭了心念,不再理我。

我倚着车笼睁开了眼,侧脸看见水儿正困倦地打着盹,随着车马的颠簸,她不安稳地点着头。

我将她拉过身侧,让她的头枕在我大腿上。

害怕会被管事的寺人撞见,从而惩罚懒做,我拉起了车笼上的幔帐,与她隐藏其中。

许是车笼里的幼童们见水儿睡得不安稳,便轻声哼起了安眠歌儿。

“黄鸡公,尾巴拖,三岁毛伢会唱歌,不是爷娘教给我,是我聪明学的歌,大月亮,细月亮, 嫂在房前舂糯米,哥哥在楼上做篾匠。伢儿哭,狗儿咬,羡嘴猫儿又来了。”

这娃娃哼的安眠曲,是楚地浠水的童谣,我回过头,望着她,问道:“你是楚国人?”

那娃娃晶亮的双眸看着我,点了点头。

我心里咯噔一下,本以为楚王会用蔡息两国的稚子来为太后殉祭,却没想到连自己的臣民也不放过。