晚间见到那一位东后娘娘,木姑娘不觉多看了两眼,确是秀雅端庄,大气尊贵,倒让人一眼忽略了那过分年轻的样貌,只重其通身母仪天下的气度。

对此,灵绡却甚是不喜,她柔弱无骨地往东陵帝未铭的身上靠了靠,不耐地道:“未铭,我不是说过么?看见妆缭妹妹这心里甚是不适,你宣她来作何?给我添堵么?”

闻言,木姑娘本以为这位东后娘娘会直接翻脸,倒是没想到她那一张的脸连一丝裂痕也无,声音,也是出乎意料地温婉:“绡妃,纵你对本宫再是不喜,也该为着我东陵国体忍耐一二,再者,贵客迎门,本宫若不来,岂不是失了礼数?”

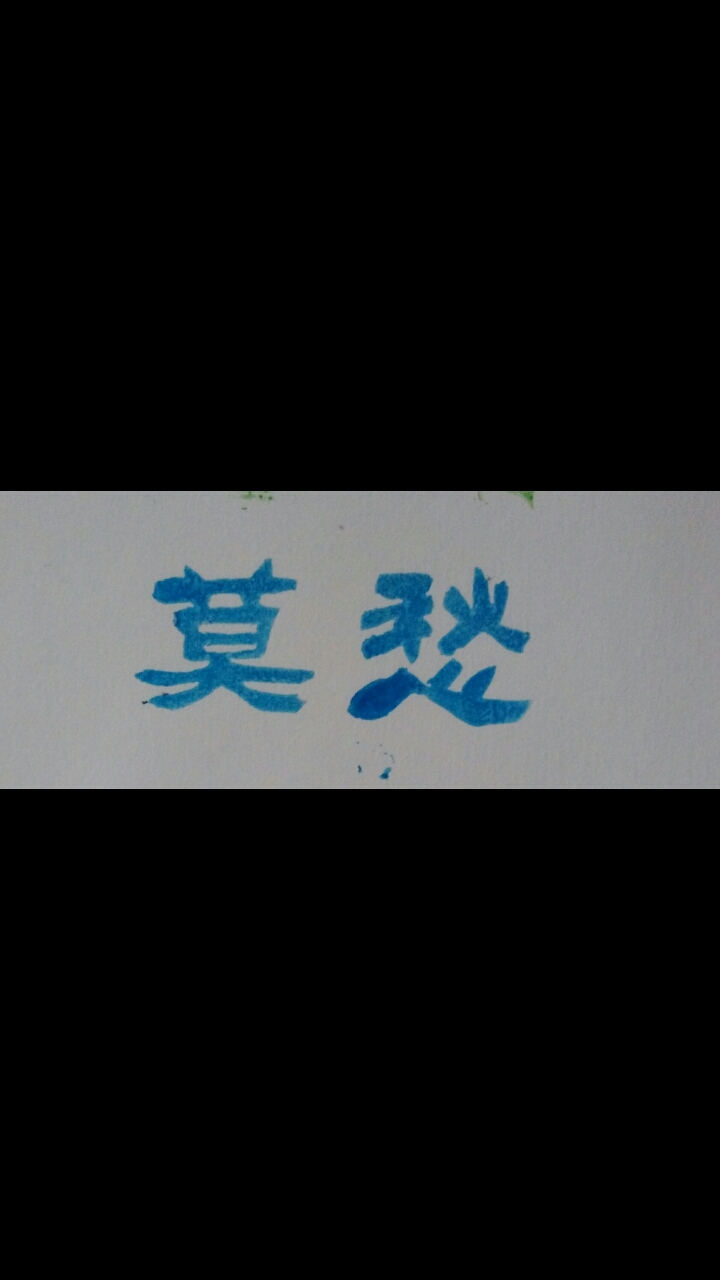

很好,这一番话不仅把她东后娘娘的端庄演绎得淋漓尽致,且把某人的无礼刁钻打击得无懈可击, 木姑娘不禁在心里默默为这位妆缭姑娘点赞。

正待硝烟四起,那位身姿清隽稍显病态的东陵帝未铭蓦地清咳一声,他清浅的眸子稍稍一敛,颇为无奈地开口:“绡儿,我不是说过,阿缭她比你小,你要多让着她一些。”

见此,灵绡倒是不好再多言,她美目婉转,深深看一眼那一位沉静的东后娘娘,转而腰肢款摆地走至那王座旁坐下,一袭宽大的蓝衣散落在地,她却似是浑不在意,径自拿起桌前那一白玉盏一饮而尽,嫣红的唇带着一分醉意,很是勾魂。

东陵帝未铭似是不认同地摇了摇头,落座便把她桌前的酒盏换做一杯清茶,浅叹着道:“喝酒伤身,你是非要我这不中用的身子为你忧思恐惧而不得善终么?”

这句话便有些重了,灵绡那素白的手似是僵了一僵,她隐隐泛着幽蓝之光的眸子稍稍敛了敛,到底依言放下那玉白的酒盏,拿起那杯清香的茶浅浅抿一口。

见此,东陵帝未铭那微蹙的秀眉蓦地舒展开,他满意地笑了笑,转而看向一侧的刑大公子,闻声说道:“神机公子见笑了,她俩一直都闹脾气,哄也哄不好,倒是你家这位姑娘,甚是乖巧。”

闻言,木姑娘不禁老脸一红,丫的她哪里是乖巧,分明是迫于某人的淫 威而不得不收起自己的放纵,要说嚣张,她也可以很无耻。

但刑大公子对这句疑似恭维却甚是受用,他长眉一挑,修长的手不自觉捏了捏自家姑娘稍显圆润的小腰,浅笑着开口:“哪里,她烦人的时候,也很多。”话落,手下那力道却是蓦地一紧。

感受到某人厚颜无耻的威胁,木姑娘艰难地扯出一个算不上是苟同的笑容,也算是变相回应了那句惨无人道的抹黑。

只是,到底气不过,她还是在某人那月白浅绣秀云的锦靴上狠狠踩上一脚。

对于自家姑娘的报复,刑大公子却似是浑不在意,依旧是那般云淡风轻的姿态,与未铭稍事寒暄。

许是席间气氛太过诡异,东陵帝未铭也是察觉到了两侧那莫名的硝烟,略一思索,他很是不着痕迹地结束了这一次尴尬而诡异的接风宴。

木姑娘觉得,大抵她与北方很是有缘,比如,楚宫以北的太和殿,比如,北燕沐府的北院,再比如,现下这座恢弘壮丽的东陵北宫,好像一路走来,她丫的都是睡在北方。

不过最为有缘的,大抵便是她险些睡了中天北界第一尊神,只是丫现在不记得罢了。

躺在那过分宽大的雕花木床上,木姑娘不自觉滚了滚,尔后看向斜倚在侧的刑大公子,略微疑惑着开口:“阿渊,你有没有觉得,那位灵绡姑娘,很有些诡异?”

“诡异?如何诡异?”刑大公子似是笑了笑,却并未睁眼,只是唇角很是带了一抹高深莫测。

闻言,木姑娘歪头思索一番,似是不确定地开口:“我也不知具体为何,但始终觉得,她身上有一种诡异的气息,像人,又不像人,对,就是这种感觉。”

“像人,又不像人么?”刑大公子似是有些恍惚,却是一瞬如常,他倏地睁眼,看向自家木姑娘有些皱巴巴的小脸,恶狠狠的捏捏那粉白的两颊,尔后浅叹着道:“还说自己不笨,什么叫像人又不像人,是便是,不是便不是。”

话落,他似是想到什么,潋滟的眸子浅浅一眯,近乎无声地开口:“其实,你也不算太笨。”

对于某人时不时的恶性蹂躏,木姑娘表示已经无感,只是,那萦绕在心头的感觉始终是挥散不去。

此时北宫以东的东宫内殿,一袭明黄锦袍的东陵帝未铭慵懒地坐在那一方梨花软榻上,而那位端庄秀雅的东后娘娘妆缭,很是随意地坐在铺着织花薄毯的地上,她绾得精致而一丝不苟的凤髻早已散开,如墨的长发顺着未铭的锦袍流泻一地。

未铭那稍显病态的脸在晕黄的烛火之下泛着难言的温柔,他轻轻抚了抚那靠在自己膝下的小脸,恍惚着笑了笑,尔后轻声开口:“阿缭,你还不走么?”

感受到她片刻的僵硬,他似是无奈地浅叹一气,“你应该清楚,等我一死,你便要永远留在这深宫了。”

“我不走,陛下,我说过的,要永远陪着你。”这一刻,抛开那无上的尊崇和不变的矜持,她固执得像个孩子。

闻言,未铭似是苦涩地笑了笑,手下动作也是倏地顿住,他软声道:“阿缭,陪着我,你又能陪多久?你不是不知道,我时日无多。你还年轻,可以找一个爱自己的男子,过完整的一生,而我,除了这宫闱寂寞,什么也给不了你。”

妆缭却是摇头,她很是急切着开口:“可是陛下,我只是喜欢你,又怎么可能再去爱别人?你若是真的心疼阿缭,便不要赶我走。”

“怎么这么多年,你还是像个孩子,一点也没变?”说着,他似是无奈地笑了笑,继而开口:“阿缭,你还记得吟风么?前日我已经下旨,召他回都。”

妆缭那完美如斯的俏脸隐隐出现一条裂缝,过了许久,她才似是不甚在意地开口:“你召吟风回来,干什么?再说了,十年过去,他也许不会回来了。”

“我下的遗诏,他不敢不遵。”说着,他隐约着笑了笑,却听得人心里无端发凉。

闻言,妆缭倏地抬眸,看着他再是正经不过的脸,几乎是一字一句地开口:“未铭,你是不是一早就计划好了?那如果吟风不回呢?”

似是安抚地拍拍她的发顶,未铭很是认真的开口:“会,他不会不回来,因为,这里有他放心不下的阿缭。”

“可是,我不愿意,未铭,你有没有想过,我不愿意?”她似是悲怆着笑了笑,尔后略微狼狈地开口:“未铭,你说吟风放心不下我,那你呢?你放心留我一个人么?都等了这么久,你为什么要这么心急?”

见此,东陵帝未铭眸间似是怔了一怔,片刻过后,他才涩然道:“阿缭,你还这么小,我自是放心不下,可是还有吟风,他很快便会回来,那你便不是一个人了。”

不怪他心急,有些人,有些事,不是他想,就可以留住。

听出他话里的绝然,妆缭却是摇头,“可是,我不要吟风,我只要你,阿缭除了未铭,谁也不要。”

颇为无奈地叹一气,未铭很是小心地用帕子擦掉她眼尾的泪水,柔声说道:“阿缭,你要听话,吟风他痴心为你,孤苦为你,这么些年,也是够了,再说,你这么任性,教我如何走得放心?”

闻言,妆缭死命摇头,她胡乱地抓住他的手,很是迫切地说道:“那你就不要走,好不好,就算不为我,那灵绡呢?你好不容易才找到一个喜欢的姑娘,怎么就舍得走呢?你走了,她肯定会另结新欢,那你甘心么?”

甘心么?定是不甘心的,只是,生死有命,有哪是他可以掌控的?

东陵帝未铭似是浅浅一笑,尔后温声开口:“阿缭,即便我再不甘心,也不能逆天改命,况且,你应该也知道,绡儿她,终究不爱。”话落,那双清浅的眸子蓦地染上无尽的落寞,让人无端心疼。

他等了一年,终究,没有等到。

“未铭,你这样我会看不起你的,我等了十年,都没有放弃,你不过一年,又怎么可能如愿,不过,只要我们活着,就还有机会不是么?”她却是不放弃,话里已是隐隐带了一丝惊慌。

闻言,未铭却是摇头,他似是无奈地笑了笑,故作苦大仇深地开口:“一口一个未铭,倒是顺口,怎么,现在不喊陛下了么?”

见此,妆缭却是突地止住眼泪,很是嚣张地一笑,“本宫乐意,不行么?”

“行,只要我家阿缭喜欢,怎么都行。”说着,他禁不住刮一下她秀气的鼻梁,尔后软声开口:“阿缭,其实,你也很想吟风的,对不对?”

“不想,我只想你。”妆缭似是固执地摇头,连带着抓着他手的力道也是紧了一紧。

未铭却是不信,他很是耐心地哄道:“阿缭乖,你要听话,不然,你问问自己的心,你真的不想吟风么?其实,阿缭你有没有想过,我只是你的一个梦,你得不到,却也不愿醒来,说来哪里又有那么的深爱,你只是,习惯了不放开,而吟风,你只是把他丢在心里,不想起,却从未离开。”话落,他顿了一顿,继而开口:“十年前,他离开建水去边城,你明明一个人在宫墙下哭了一夜,或者,我该问问你,那么一次次地站在城楼上,究竟是不是看着万里边城?”

言罢,他深深看一眼近乎于失魂落魄的妆缭,缓步离开。

他想,他家阿缭是个聪明的姑娘,应该知道,何去何从。

把玩着手上那一面古朴大气的不逆阴阳镜,木姑娘明媚的眸子似是浅浅一眯,饶有趣味地开口:“看来,这东陵帝后的感情,并没有想象中那么差。”