霜降之期,浓云蔽日,重雾叠叠,久而不散,鹜璃城一派阴霾之景。

一夕之间,重华宫内恍如隔世。昨日还是歌舞升平,朋客满座推杯换盏之光景;今日却是大门紧闭,人人避之不及的丧气之地,光华不在,竟不及街边草棚。

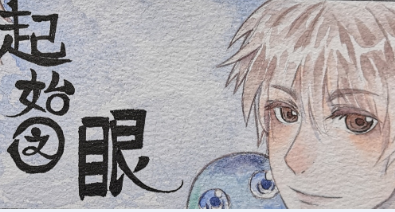

婆娑国太子,哦不,如今是废太子鸑鸣君席地倚靠在殿内柱旁,早无昔日绰约风姿,一头青丝凌乱散落,衫袍随意蔽体,大口大口地灌着酒,任由水酒沾染衣襟,此时的他已无谓。只余那眉眼间时而无奈、时而自嘲、时而忧伤、时而空洞的神情映衬着时间的流逝。

“太子殿下……”鸑鸣君身后传来一清澈女声,却是极为轻柔。

“你是何人?如今还敢如此唤本殿下,是不想要命了,还是…想要本殿下的命?”鸑鸣君未看来人一眼,又是抬手灌了一口酒。

“殿下恕罪!”女子立即伏地,“臣女一时口快,并未有谋害殿下之意!”

“臣女?”鸑鸣君透过散乱发丝瞟了女子一眼,“说!你究竟是何人?来本殿下宫内作甚?”

“殿下……不记得臣女了?”女子微微抬首。

“本殿下从未见过你,何来记得?”鸑鸣君明显出不耐烦之意。

女子听罢神色暗淡,低声开口道:“臣女是右相杜湫堂次女杜若叶,曾随长姐进宫拜见过殿下,当日臣女只是随在长姐身后远远见过殿下,殿下不记得臣女也是自然”。

“少废话了,敢在此时见本殿下究竟为何?”鸑鸣君越发的不耐烦了,眉眼间满是厌恶,“右相不是已倒戈为二弟党羽么?又派你来作甚?”

“不……不是父亲遣臣女来的……是臣女……担心殿下……”杜若叶的声音越来越轻。

“哦?”鸑鸣君又瞟了杜若叶一眼,嘴角亦勾起一抹苦笑,“你担心本殿下?”他嗤笑一声,“此话从何说起啊?当今实时,右相家的女儿竟然跑来废太子的宫内说担心?哈哈哈!你是来跟本殿下说笑话的么?还是来看本殿下的笑话?哈哈哈!”他笑的苦涩,亦灌着苦酒。

“殿下误会了!臣女绝无奚落殿下之意,望殿下保重贵体,切勿再如此酗酒伤身了!”杜若叶既是情急,又是慌张,她是真的担心鸑鸣君而来,却似乎惹得鸑鸣君更加不快了,一时不知如何是好,秀额满是细汗、双颊越发潮红,只得颔首伏地。

鸑鸣君并未理会杜若叶,依旧大口灌酒,径自说道:“你这么一说,本殿下倒是想起来了,昔日右相还在极尽巴结本殿下时,你那娇媚的长姐倒是毫不吝啬的对本殿下表达过深切的爱慕之意啊,时常托人递来书信说些一日不见如隔三秋的酸话,如今本殿下失势了,却不见她只字片语,可是你长姐唤你前来?”

“长姐……曾经却是属意殿下,敢问殿下可曾中意过臣女长姐?”杜若叶小心翼翼地问到。

“曾经?”鸑鸣君玩味地说到,“看来你长姐如今已另有新欢了?甚好甚好,她的那些酸词淫诗本殿下委实不愿再见”。

听着鸑鸣君的话,杜若叶暗想:万幸,看来殿下并未在意过长姐。便极轻微吁了一口气,开口道:“陛下已赐婚二殿下与长姐,长姐近日一直忙于大婚礼仪之事”。

“看来……你长姐一直属意的并非是本殿下,而是太子妃之位啊……”鸑鸣君眉眼微微低垂,“还好,还好”。

少时,鸑鸣君懒散的转过身,仔细打量起杜若叶来,眼神微透阴鸷,多为困惑。

“你既不是右相派来,亦不是你长姐遣来……”说着,鸑鸣君已在杜若叶近前,“难不成……”他一把捏起杜若叶下颌,“啊!”杜若叶吃痛一叫。他双眼微眯,嘴角勾起一抹邪肆,说道:“难不成……你也属意本殿下?”

杜若叶本就潮红的面颊上刷地一下更是通红,却因被鸑鸣君捏住了下颌而不得不与他对视,被看穿了心事又无法掩藏,杜若叶羞怯不已,心跳加速,目光中亦满是惶恐,怔在那里。

“唔……”还不等杜若叶缓过神来,鸑鸣君便强吻而下,这个吻满是霸道,再无其他。

突如其来的窒息感让杜若叶本能地将鸑鸣君推开,惊恐地跌坐一旁。

“嗤……哈哈……哈哈哈!”鸑鸣君先是嗤笑一声,然后便狂笑起来,犹如疯魔一般,笑声却极尽苦涩,触壁回响,闻之不忍。

硕大的宫殿内,空气如凝固了一般,杜若叶像只受惊的小鹿蜷缩在一旁,鸑鸣君颓唐地垂头不语。

须臾,鸑鸣君默然道:“你看,你还不是一样,躲得本殿下远远的,都只是说的好听罢了”,他微微一合眼,“你们都只是说的好听罢了……”

杜若叶听罢,不免心口一紧,她平了平心境,着手理了理衣衫,缓缓挪到了鸑鸣君近侧。她跪坐在鸑鸣君身前,垂眸不语,抬手慢慢解起了领扣。

“你这是作甚?!”鸑鸣君一把打掉了杜若叶正在解扣的手,有些吃惊。

杜若叶依旧定声缓语道:“臣女只是想证明臣女和那些人不一样,臣女对殿下是真心的,如果殿下想……臣女可以……啊!”还未等杜若叶说完,她的脸上就传来一阵火辣。

“你不知廉耻!右相就是如此教女儿的么?教的女儿主动对男子宽衣解带?!滚!”鸑鸣君满眼猩红,十分盛怒,“让你滚没听见么!滚回去告诉右相,本殿下身上图不到任何好处了,不必派个女儿来牺牲色相!若是想取本殿下性命,便直接点,本殿下等着!现在你给我滚!滚!”说着,他便将酒壶朝杜若叶摔去,“啪”的一声,碎片散的满地。

杜若叶被鸑鸣君重声呵斥,终是忍不住,满眼泪水,却没有躲避砸来的酒壶。但说巧不巧,酒壶并未砸到她身上,而是在身前落了地,所幸只是被酒水溅了一身。

此时鸑鸣君的眉眼间却在一瞬微皱、舒展、又微蹙起来,微乎其微,许是他自己都没有察觉。他不再气急,只淡淡说道:“你退下吧,本殿下累了”。

“……是”,杜若叶恭敬地行了个礼,转身准备离开。此次前来本是不放心鸑鸣君,却没想换来了一身羞辱,着实羞愤难当,可当她转头看了一眼,才发现对这眼前人,气不起来恨不起来,有的只是心疼与愧疚。

杜若叶离开后,重华宫又是一片死寂。鸑鸣君许是有些累了,他瘫躺在大殿地上,想睡一会,兴许睡着了还能做个美梦,总比面对这肮脏现实好。可他一闭眼,眼前看见的竟全是杜若叶,以及她手上因遮挡而被酒壶划伤的一道口子,虽是极细,却已淌出了血水。

鸑鸣君越发的烦闷,他不想看到杜若叶,他认定了她是右相派来的,他想不通,想不通此时右相这么做究竟为何,究竟还有何图谋,究竟要把他害至何地才罢休?他也想不通为何会在意杜若叶手上的一道小小伤口?他想不通他昨日还是一人之下万人之上的太子,如今却落得如阶下囚一般,他想不通那些一直力挺他的重臣为何一夕之间全部倒戈,他想不通他一心为皇上分忧却为何换来的是皇上的不信任,他想不通他并未做错任何事,却落得了谋逆之罪,他想不通!他全都想不通!

鸑鸣君烦躁至极,也不安至极,大量的酗酒让他头疼不已,更无法安眠,一闭上眼,仿佛眼前就出现无数双手要将他推向无底深渊。“啊!啊!滚!都滚开!啊!滚!”他爆发着,歇斯底里的喊叫着,却是显得这偌大宫殿更加孤寂,阴森。