“你真的有在我听我说话吗?”王拾跟在王其的身后还在喋喋不休的唠叨着。

“听了,你和北这次准备去哪玩啊?”王其开了门,把那柄碎花伞搭在伞架上,从鞋架里给王拾拿了双拖鞋放在地上,抬头盯着王拾“告诉北,让他少喝酒!”

王拾踩着拖鞋坐在沙发上无奈的摊着手“王其,北真的出轨了,和别人私奔了,我没和你闹。”

王其从冰箱里拿出瓶可乐递给王拾“诶呀,你跟他说我同意他出去玩,都多大人了,还用这么假的借口,像是直接跟我说我能不同意一样。”

王拾愣住了,他想象过王其听到自己说的这个消息后痛哭流涕的模样,却不曾想过她对爱情坚固的信任。

原来与王其相比,自己只是当李湘说出分手的那一刻就放弃了,在那家日式拉面馆里哭的像个孙子,连个像样的屁都放不出来。

为什么?同样都是十年左右的爱情,同样都是分手,为什么王其能淡然的坐在这里信任爱情,自己却连挣扎都不会挣扎一下,直挺挺的浸在碗很烂的面里,王拾搞不明白。

王拾把刚喝过一口的可乐放在茶几上,双手环胸看向王其“你怎么不喝可乐了?之前不还是要做甜甜的可乐少女么?”

“不喝就不喝了呗。”王其放下了手中少女风的水杯轻笑“碳酸饮料喝多了容易骨质疏松,现在上岁数了,得养生喽。”

“我说你怎么这么信任北不会出轨呢。原来你和北都是老夫老妻啦!”王拾打趣。

王其微微抬头看向窗外,脸上洋溢着幸福的微笑“是啊,都老夫老妻了,还有什么不信任的呢。”

王其回过头看着王拾“怎么,难道你不信任李湘吗?”

王拾双眼放空“李湘么?都分手了,还有什么信任不信任的了。”

“分手了?什么时候的事?”王其面露不解。

“就前几天。”王拾伪装的面色如故,看不出半点情绪上的破绽。

“她提的?”王其又摇摇头“不对,看你表情的话好像是你提的。”

“是我提的,好久之前就想分了。”

“为什么?”王其睁大了眼睛。

“没有为什么。”王拾喝光了可乐,离开了这个屋子,王其也没有阻拦。

好像这两个本该悲情的人竟在沉默中滑稽的严肃了起来。

王拾在电梯里敲打手机屏幕,编辑了条短信。

“北,王其不相信你出轨了,你自己和她说吧,打电话,发短信都随你。”

他再次跨上雅迪顺着车流,回到自己那个偏远的狗窝。

他蜷缩在床上,摆弄着手机,刷些短视频来消磨时间,毕竟酒吧的工作是在下午开始,现在还早,自己还有大把的时间需要自己挥霍。

他在手机上看到了条卖吉他的广告,他有些心动,要不要买把吉他呢?自己可是刚找了个驻唱的工作,驻唱可是得有吉他的!可是,可是,自己好像是有吉他的,李湘好像送过他一把,镌刻着两个人名字的一把。

王拾猛地掀起被子,着急的蹬上拖鞋,全然不顾拖鞋还分左右脚。

他半跪在地上,将自己半个身子都塞进了杂物柜里,一只手举着手机在黑漆漆的杂物柜里照亮,另一只手不管不顾的翻找。

他好像遗忘这把吉他好久了,以至于这把印象中光鲜的吉他在这里吃了好久的灰,这是李湘什么时候送的呢?好像大约是七八年前,但是具体的时间记不太清了,只是记着那时的李湘还在上学,她神神秘秘的把自己拉到她宿舍楼下,让自己在这里静静的等着。

她没让自己久等。没多久她就背着个大包裹下了楼,并给了自己一个热烈的拥抱,俩人坐在寝室的楼门口吹着微凉的风,迎着细细的雨丝一起打开了包裹。

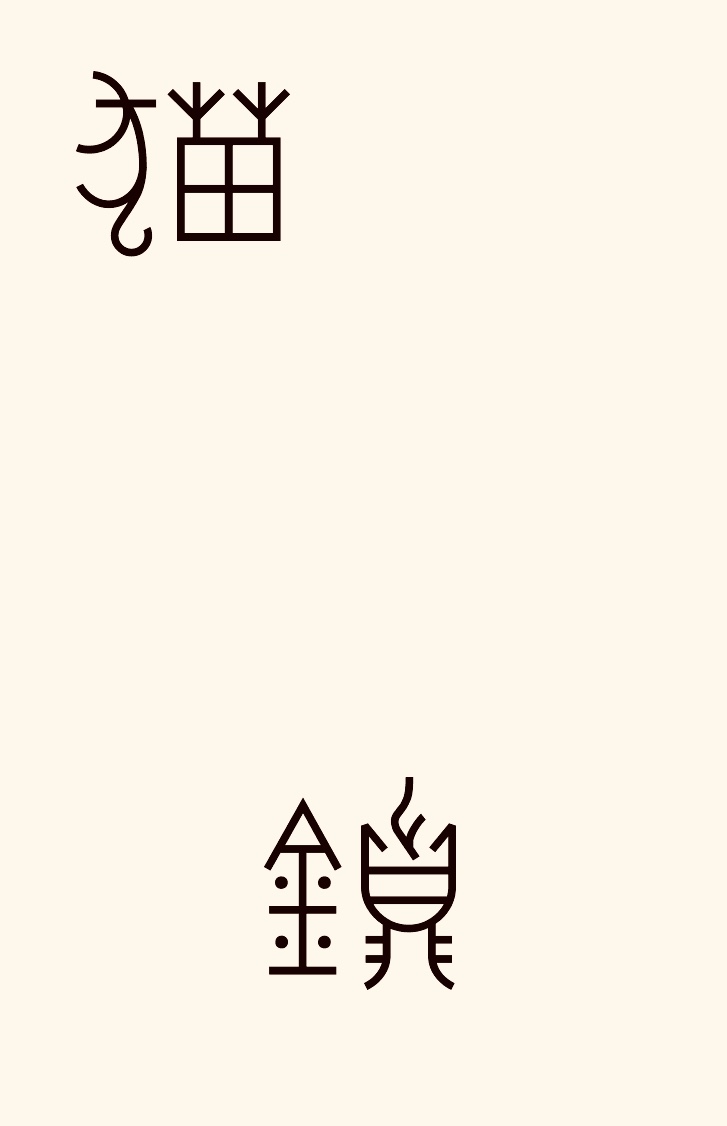

这是把深棕色的吉他,手机的光亮照出它身上算不上薄的灰,吉他上面没有弦,但是琴头上小小的刻着一圈娟秀的字

“王拾是李湘的猪!”上面还画着个吐舌头的笑脸。

......

王拾把手伸进琴箱里,轻轻的抚着几个歪歪扭扭的刻痕。

......

李湘挽起裤脚,漏出一节白皙的小腿搭在王拾的腿上,在伸了个懒腰后头也靠在了王拾的肩上。轻柔的风携着几缕发丝扫过王拾的鼻尖,王拾一手搂着李湘,专注的听她讲着校园里的八卦。

其实他也没那么专注,因为他的另一只手捏着小刀在琴箱里摸索着刻下了这几个字。

“李湘才是猪!”幼稚,孩子气,但在享受爱情,享受生活。

那时也是在下着雨的,只是心里开着花,就什么都不怕了。

不怕这雨会一直下,不会怕李湘会爱上别人。

王其说的对,自己并不信任李湘。不然自己不会在李湘提出分手的时候不去挽留,而是选择默认这一结局。

是不爱了么?可如果是不爱了,自己又怎么会在分手后悲痛的死去活来。自己直到现在都是爱她的,这一点自己肯定。

所以呢?不信任的源头在哪?自己连种子还没有找到,它就已经扎根于心里,枝繁叶茂了。

王拾懒得细想,反正也琢磨不透。

他将吉他从杂物柜里拿出来放在沙发上细细擦拭,拂去尘土。

王拾看着它光秃秃的琴颈,心中泛起几分酸楚,从兜里抽出颗烟点上,几缕烟雾升腾。

王拾想起了放在墙角的皮箱,五万块。

自己两万五,高稚女两万五,在上海一个月两万五的工资,不算高也不算低了,反正养活自己是够了,还会有些盈余,毕竟房东几年前就搬去更高的楼住了,走的干净利落,毫不拖泥带水,甚至都懒得继续向自己要这间房子的房租。

王拾走到窗台俯身向下望去,水已经漫到六楼左右了,看起来离自己住的这个十一楼不算太近,也不算太远,尽管这水从一楼涨到六楼用了十年,但从最近几年的雨势来看,从六楼爬到十一楼是肯定不需要花费十年这么久的。

其实真正令人恐惧的从来都不是水漫延到多高的地方,而是一直被水浸泡的地基。

......

对毫无缘由的祸乱,政府也有着自己的对策,他们连忙召集工人修筑或者加建了更高的楼。只是在他们意识到这场雨是连绵不断的天灾的时候就已经来不及加固地基了。

至于路什么的,他们则是以十一楼为基础高度建立了新路,四通八达,连接着上海的各处。

只是爱情会有新路吗?抵抗人祸天灾的新路。