勤贵人听闻玻琴被押入慎刑司,前去检举她涉及的过往命案,玻琴以死无对证为由,抵死不认,反说勤贵人诬告,郎官为难,玻琴冷笑:“莫须有的事情,小主怎也学了旁人那般信口开河?说奴婢杀了人,你有证据吗?”勤贵人道:“姑姑是不是以为,老天爷是不长眼的?所以肆无忌惮?本小主能来检举,自然是有备而来。”说着,便让积云将一个小宫女带上来,那小宫女向郎官跪下,积云道:“把你看到的,知道的,都说出来。”小宫女诉说:“那天,奴婢正在清理假山那儿的青苔,看到姑姑把汀娥姐姐死死按在水中,让她溺毙,奴婢很害怕,便躲在那儿不敢动弹,对了,汀娥姐姐那段时日很奇怪,总是心事重重的。”郎官边翻看卷宗边发问:“那么说,萨察汀娥和你很熟吗?”小宫女答道:“回大人,汀娥姐姐和奴婢是同乡,虽然我们在不同的地方当差,但是闲暇时候总会在宫里碰面,寒暄几句的,对了,奴婢这儿还有汀娥姐姐亲手绣的丝帕,恳请大人过目。”说着,便从袖中掏出一只丝帕,小太监将丝帕呈递给郎官,玻琴也道:“大人,奴婢认为是勤贵人与此贱婢合谋,来此生事,大人您不能只凭他们一面之词。”小宫女把头低下,有些惧怕,勤贵人则笑道:“是不是无中生有,一会儿便知。”郎官仔细瞧着丝帕,问道:“可还有什么凭据吗?”小宫女道:“可、可是,奴婢所言句句属实。”玻琴又准备搭腔,却见一小太监进前道:“奴才叩见小主,叩见大人。回禀大人,奴才也看到了,姑姑她,用银簪虐杀小宫女的经过。”勤贵人目光里隐着泪影:“是结香那个命案吧。”小太监点头,继续道:“奴才怕被人报复,所以一直装作不知。”郎官发问:“那为何现在才说?”小太监跪下,只把头埋得低低的,玻琴冷笑:“就凭这些所谓的证人,就想治罪?未免可笑。”勤贵人道:“本小主和他们都不熟识,他们作为目击者,其所言自然也可作为审理过往案情的依据,还望大人明察。”郎官看着两个证人,又看着勤贵人和玻琴,拍了一下惊堂木道:“本官宣判,先将纳木都鲁玻琴收监,目前的巫蛊案子尚未查明,旧案也亟待查证,在此期间,本官会派精奇嬷嬷留意你们的一举一动,保证案件审理过程的公正,退堂!”狱卒过来押走玻琴,几个精奇嬷嬷分别跟着勤贵人和另外两个奴才回了各自的宫房。

又过了几日,风雪大作,太后在回宫的路上便有些高热,皇上亲奉汤药在侧,寸步不离,回了宫,皇上扶着太后进了寝殿,吩咐人点了红箩炭,嘱咐阿柔:“皇额娘劳累了,姑姑好生伺候,朕先去议事了。”阿柔向皇上一福:“皇上放心,奴婢会好生伺候的。”皇上摆驾回南书房,太后躺在床上,咳嗽了几声,阿柔见她想吐痰,立刻端了痰盂到床边,太后往痰盂里吐出一口略带血丝的黄绿浓痰,喘了喘气。另一边,太子将政务一一回禀,皇上道:“辛苦太子了。”太子立侍在旁:“能为皇阿玛分担,是儿臣的荣幸,不辛苦。”他挠了挠腮,继续道:“皇阿玛,最近昌娘娘的宫里又出事了。”皇上疑惑:“喔?”太子跪下,先向皇上叩首,才继续道:“儿臣惶恐,昌娘娘想用巫蛊之术咒害王常在的身孕,内务府已经带昌娘娘身边的玻琴姑姑去了慎刑司。”皇上闻言便斥道:“巫蛊?简直荒唐!”太子只叩首道:“皇阿玛息怒。”皇上道:“太子,你先回宫去,此事朕自会处理。”太子向皇上叩首告退,皇上闭目皱眉,揉着印堂,深深地叹了一口气。慎刑司里,玻琴依旧矢口否认,这次进来的却是皇上,众人见皇上临驾,立刻出来跪迎,皇上坐下旁听,对众人道:“起来吧。”众人起身,继续责问玻琴:“嫌犯玻琴!四宗命案皆出于你手,你招是不招!”玻琴毫不畏惧:“什么招不招,平白无故地我招什么东西?”皇上对郎官道:“四宗命案牵涉贵妃,朕早已派人暗查,案情属实。”玻琴冷笑:“原来皇上您宠幸娘娘多年,都在怀疑咱们娘娘?”皇上微微一笑:“倒用不着朕怀疑,谁做了什么,谁自己心里最清楚。爱卿,既然她不肯招认,就去纳木都鲁带她的双亲进宫来,朕不打她,可是朕要她的双亲替她挨打受刑,如此,她总会招认画押。”玻琴恨声道:“好狠毒!”皇上道:“朕能坐上皇位,这双手肯定也沾了不少血腥,这点伎俩,倒算不上狠毒。”他起身,吩咐郎官:“好好给朕看住了,要留活的,下次还要再审问。”郎官躬身答是,先将玻琴收监,恭送皇上出去。

过了几日,玻琴的家人便被带进慎刑司里,玻琴看着家人被绑在木桩上受着鞭刑,哭喊:“住手!别打他们!住手!”郎官冷笑:“你到底招是不招啊?”玻琴的娘哭着问:“小琴啊,你在宫里到底怎么了?”郎官道:“此人在宫中屡教不改,犯案无数,如今竟敢对小主下诅咒,企图咒害皇嗣,可见其居心叵测。”玻琴的爹受刑时还不觉疼,一听此言,心疼哭出声。玻琴也哭红了双眼道:“阿玛、额娘,都是女儿不孝,他们想逼迫女儿招供罪状,以此对付我家主子,女儿抵死不从,皇上竟然让你们进宫来代女儿受过。”郎官道:“嫌犯纳木都鲁玻琴!你招不招认!你和昌贵妃,在谋划什么?从实招来!”玻琴跪下叩头:“奴婢求大人,先饶恕奴婢的爹娘!”郎官堆笑:“你只要肯画押,说所有一切都是贵妃娘娘指使,本官绝不为难二老。”玻琴转着眼珠,假意道:“好,好,奴婢画押。”说着,狱卒将罪状放在玻琴面前,又放了一盒朱砂,玻琴拿起朱砂准备吞食自尽,立刻被狱卒阻拦,玻琴犹自挣扎乱蹬,狱卒趁机给玻琴按好了指印,郎官见玻琴已经画押认罪,暂时将玻琴一家人收监,等待皇上发落。

皇上看着罪状,下旨道:“传朕旨意,承乾宫昌贵妃,久居深宫,私德有亏,涉命案数起,心术不正,企图咒害皇嗣,忝居贵妃高位,因其乃是孝昭皇后的庶妹,朕顾念皇后死后体面,不欲迁怒其母家,现褫夺其封号,收金册金宝,贬为贵人,禁足承乾宫,罚其日夜在菩萨前忏悔己罪;宫女纳木都鲁玻琴与其双亲,发配宁古塔给披甲人为奴,再不许返京。”魏珠拟好了圣旨便去传达,钮贵人听完宣旨,立刻昏厥在地。

长春宫里,瑞嫔邀勤贵人对弈,勤贵人往棋局里落了黑子,恨声道:“皇上为何不直接下旨赐死那贱妇,还留她贱命干嘛!”瑞嫔微微一笑,往棋局里落了白字:“这个嘛,皇上或许有他的打算吧,反正经过这次,咱们已经斗倒了钮祜禄梦月,要她死?那太便宜她了,当然得要她生不如死,她如何对我,对我长姐的,这次我定要如数奉还。”勤贵人道:“那种贱人,自生自灭便好了,何苦还要脏了自己的手去对付?”瑞嫔道:“咱们的小伎俩和皇上多年来逢场作戏比起来,还谈不上对付,住了这宫里,没有谁的双手会一直干净。”二人边聊着边对弈。

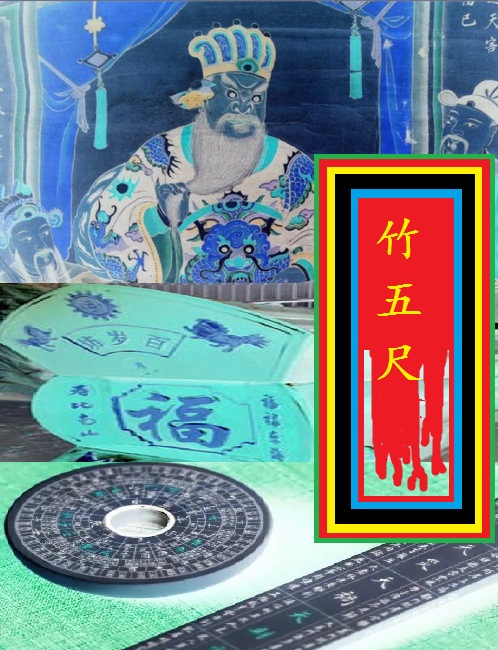

宁寿宫里,太后分析了事情的来龙去脉,传了宣嫔过来,宣嫔绕过屏风,进前问候:“表姑母万福。”太后躺在床上,并无坠饰,额上绑着紫色抹额,问道:“哀家找你过来,是有个疑影想问问你。”宣嫔疑惑:“表姑母,怎么了?”太后吩咐一旁的宫人们:“你们先下去吧。”宫人们向太后行了一礼,便和阿柔静静退去。太后见宫人们都出去了,便问:“钮贵人固然爱耍手段,可是皇嗣之事,她的老十已经长大,宫中尚有太子,她没必要对未知男女的龙胎下毒手,你和钮贵人住在同一宫里,这次巫蛊事件,当中的真伪,哀家想听听你的看法。”宣嫔故作不知,眼神刻意流露出清纯:“表姑母,侄女不知。侄女虽和钮贵人同住承乾宫,可侄女对于钮贵人有何企图,真的是一概不知。”太后道:“哀家仔细留意过这两个布娃娃,昌贵妃管理众嫔妃,固然知道王常在的生辰八字,中原人施法落咒必得要绣上生辰八字才行,直接绣上名号的,除非不是中原人所为,阖宫嫔妃里,就你不是中原人。知音,你好大的胆子,胆敢对皇嗣下毒咒?”宣嫔跪下叩首:“表姑母,侄女再不敢了!”太后叹道:“哀家可以帮你毁了这两个布娃娃,这件事哀家可以不再追究,不过你也要好自为之,永远要记得,你背负着博尔济吉特氏的荣耀,绝不能行差踏错。”宣嫔恭顺答道:“侄女谨遵表姑母教诲。”太后道:“别的事情,你如何算计旁人的,哀家可以睁只眼闭只眼,一旦有人利用或是针对子嗣勾心斗角,哀家绝不会袖手旁观,你若是知道哀家所言,便回去好好地为王常在颂经祈福,为自己修些阴鸷。”宣嫔叩首答是,与宫女退去。走在路上,宣嫔腹诽:“本宫已经斗垮了昌贵妃,表姑母,你放心,后宫主位必得是我们博尔济吉特氏的女子才配胜任。”

昌贵妃失势的消息传到了恪僖公府里,县君十分担忧,即刻要进宫,在宫门口被阻拦:“县君请回吧,皇上说若是您来,让奴才告诉您,钮贵人骤然失宠,全因她自己心术不正,与母家无关,县君乃皇室旁系宗亲,让您不必自责教女无方。”县君脱下点翠簪交给宫门口的看守:“大人,劳您通融一下,妾身只是想见见皇上,问个明白。”看守婉拒道:“县君,奴才也是奉命行事,您就别为难奴才了,皇上若是传召,奴才自然会放您进去。”县君无奈,只好回去。恪僖公府那儿,法喀在书房里偷画绯霜的画像,香榴帮法喀整理书房,看着绯霜画像,暗自嗟呀。

那边,绯霜为法喀绣了红豆香囊,让栗奴转交给法喀。昌贵妃失势,侍卫营的人自然也是拜高踩低,家中三男在宫里当差自是受尽白眼。回府后,三兄弟便齐聚在一起,借酒浇愁,三个媳妇只在旁好言相劝,法喀迷糊间念着:“绯霜,绯霜……”绯霜听她念自己,心中一惊,福保心知肚明,没有反应,却是阿灵阿摇摇晃晃地过去问道:“大哥,你醉了,怎么还念叨三弟妹的闺名?”香榴见状,忙催促下人:“大少爷醉了,来人,带大少爷回去歇息。”家丁过来要带走法喀,法喀大叫:“绯霜,我要娶你!”绯霜闻言,差点昏厥,香榴边安慰着绯霜:“好了好了,三弟妹,大哥他是醉迷糊了。”边斥着家丁:“还不快点带走大少爷!”阿灵阿虽也打着酒嗝,但脑子还清醒,阻拦道:“慢着!”成璐也道:“相公,大哥只是一时忘形,随口胡说,难道醉话也能当真?”阿灵阿道:“不,这是他心中所想,他和三弟妹,有何情谊我会不知?”香榴道:“二弟,你大哥只是喝醉了,他是无心之言。”阿灵阿笑道:“大嫂,我知道你们夫唱妇随,但是,长兄梦呓弟妇闺名,总会有原由的。”法喀依旧梦呓:“绯霜,绯霜……”阿灵阿吩咐道:“来人,带大少爷和三少奶奶去见老夫人。”福保也劝道:“二哥,你我心知肚明便好,不要把事情闹大了,伤了大家的和气。”阿灵阿道:“总之,还是先查明白了好,你们几个,还不快带他们过去?”家丁闻言,便将绯霜和法喀押到县君的院落里。

法喀被泼了几桶冷水,醒了酒,绯霜也跪在一旁嘤嘤啜泣,县君坐在门廊前,聆听阿灵阿的举报:“儿子方才所言,句句属实,而且,在大哥的书房里,还有几副三弟妹的画像,也可以说明,大哥对三弟妹是动了情的。”法喀闻言,惊得辩解道:“不是,额娘,儿子给三弟妹画像纯粹是消遣,并非二弟所想的那样!”阿灵阿道:“方才,儿子还听见大哥梦呓三弟妹的闺名,若非心中挂念,又怎会梦呓?”法喀还欲辩解,县君斥道:“贵妃失宠,本来已经够乱的了,你们还嫌不够乱吗!”阿灵阿道:“儿子也不想如此,只为肃清家门,恳求额娘抱来朝昆少爷,当面滴血验亲,总好过旁人多番猜忌。”福保也跪下道:“额娘,朝昆是我儿子,若是他日长大记起此事,他要如何自处?”阿灵阿道:“三弟不必惊慌,稍后便知真相。”

香榴立刻附耳麦娘:“你去后厨,让准备水的奴婢往水里加些清油,快去快去。”麦娘闻言便动身前往,很快,小丫鬟就端着盛满水的铁盆和一把小刀进来,在做了手脚的水中,朝昆和法喀的血并不相溶,朝昆受惊哭闹,乳娘抱着襁褓哄着。阿灵阿查看水中漂浮的血迹,惊道:“这水一定有问题!定是有人做了手脚!不行!再去换盆水来,再验一次!这次换三弟来验,若他们是亲生父子,这次必然会融合!”很快,又换了盆清水进来,依旧被香榴派人做了手脚,福保和朝昆的血溶在一起,阿灵阿大惊:“这、这不可能……!”县君看着阿灵阿道:“事到如今,你还有什么可说的?”阿灵阿继续辩解:“额娘,定是他们又在水中做了手脚,恳请额娘再让人准备!”县君斥道:“好端端的,搬弄是非,无中生有!阿灵阿,你太让额娘失望了!”成璐闻言,也跪下求情:“额娘,相公他今日也喝多了,妾身会带相公回去醒酒的。”说着便要去挽阿灵阿的胳膊,阿灵阿将她甩开:“我清醒得很!大哥和三弟妹之间有什么苟且,我也知道,就连朝昆和大哥一样,都是左撇子的事,我也知道!这次的滴血验亲必是被人做了手脚,还望额娘明鉴!”县君不想再验,只斥道:“你真是吃饱了撑的!成璐,你赶紧带你相公回院子去!”阿灵阿还欲再辩,成璐挽住阿灵阿的胳膊,摇头示意住嘴,挽着阿灵阿起身,向县君微微欠身告退。绯霜经过此次,总算是舒了口气,瘫软在地,福保搀她回了院子。三兄弟之间,因为这次,福保和法喀对阿灵阿心怀怨恨。

次日,三兄弟进宫当差,香榴到绯霜的院子里串门子,绯霜坐在炕上,边刺绣边问道:“表姐,昨日的水,是你让人帮我的吗?”香榴道:“你我心知肚明的事,没人想抖搂出来,阿灵阿这么一闹,法喀作为长子是没什么,可我是真担心你的安危。”绯霜道:“法喀梦呓的是我闺名,所以才引起了误会。”香榴笑道:“所以说他们贱嘛,没啥事喝什么酒,喝得醉醺醺的又乱说话。”绯霜问道:“可是,梦呓总会有缘由的,法喀对我有那么多心意,表姐你会不会吃醋?”香榴摇头,叹道:“表姐知道,法喀其实该是你的,只怪皇上乱点鸳鸯谱。我看着他给你画像,心里当然会吃醋,他为何不给我画?仔细想想,其实是表姐取代了你的位置,表姐对你有亏欠。”她停了停,继续道:“我是这么想着,我爱我的相公,也会学着去爱相公思慕的女子,如此爱屋及乌,日子也会过得和和顺顺,总比捏酸吃醋伤和气要好。再者,稚子无辜,我是实在不忍心看朝昆和你受委屈。”绯霜闻言,放下绣板下炕跪地叩首:“表姐的大恩大德,霜儿和朝昆今后,必定涌泉相报!”香榴忙将她搀起:“三弟妹快起来。”