今古河山无定距。 画角声中,牧马频来去。

满目荒凉谁可语? 西风吹老丹枫树。

从前幽怨应无数。 铁马金戈,青冢黄昏路。

一往情深深几许? 深山夕照深秋雨。

调寄“蝶恋花”

明崇祯二年十月,己巳虏乱。后金兵出辽东,绕过宁锦防线,从喜峰口毁长城入关,一路杀至京畿重地。明督师袁崇焕率宁远铁骑入山海关,并同宣府大同明军,回师勤王。明军与后金军在德胜门和广渠门苦战,力保城门不失。到了腊月,后金军见京城久攻不克,由良乡方向北返。北京城里的百姓远远听不见了炮声,这才长疏了口气。可从此后,任凭官府如何粉饰太平,再也不信江山永固,国泰民安的鬼话。

来年正月,是岁庚午。天才蒙蒙亮,朔风如刀,冰寒彻骨。零零落落的百姓来到齐化门外的东岳庙进香。往年祈祷的无非是生意发财,添丁进口等等。去年年底,兵临城下,这才想起来求东岳大帝保佑天下太平,免动兵戈。

有个汉子上了香,缓步来到门口的牌楼底下。这人三十多岁年纪,头戴毡帽,身上裹着臃肿的棉袍。临走的时候,他面色凝重,抬头看了眼琉璃瓦下的匾额,低声阅读:“永延帝祚,永延帝祚,嘿嘿。我看大明江山气数已尽,时候不多了。”他说话江西口音,说完,轻叹了口气,摇了摇头,转身离去。

他刚刚步下台阶,忽觉肩头一震。回头看,竟不知从哪里出来个道士,伸臂在自己肩膀一拍。还没容他细打量,那道士冷笑着说道:“居士好大的胆子,竟敢诋毁天朝,不怕叫厂卫捉了去,凌迟处死么?”瘦小汉子先是一怔,然后脸色一沉,强做镇静的说道:“道长何处此言?小人有感而发,道长无凭无据,凭何定罪?”那道士哈哈大笑,说道:“居士多虑了,贫道开个玩笑而已。刚才贫道看居士上香,口中念念有词,其中忧国忧民之情自然流露,真是咱们江西老表的性情中人。你我是同乡,正要追出来攀谈几句,就听见相公有感而发。这才提醒老表一句,你别责怪小道才是。”

那瘦小汉子听道士也是江西口音,一口一个老乡,这才喘了口气,向道士仔细端详。这道士一身粗布道袍,人到中年,身材微微发福,脸颊丰满,双目清湛有神。道士看他吓得发呆,又微笑着说道:“老道并非危言耸听,这东岳庙里鱼龙混杂,难说这些香客里就没有东厂的番子。在这北京城里,咱们江西老表可是不多,老道看得出居士你初来乍到,又是咱们江西老表天生的直性子,口无遮拦。你可不知道,一个说错了话,便掉了脑袋。”瘦小汉子终于长吁了口气,说道:“多谢道长提醒,我刚才情不自禁,现在可真有些后怕。在下去年十一月刚到通州,从广渠门进城的时候,正赶上了袁督师大战满洲鞑子兵。这一下就耽搁到了腊月,这不是刚刚进城几天,就碰见了道长。没想到在京城里还能遇见家乡的老表,多亏了道长醍醐灌顶,否则祸从口出,真不知要惹出什么大祸。”道士笑道:“不妨不妨,老道在北京呆了足足一年,还是头一次遇见老乡,咱们可得好好叙谈叙谈。”说着,道士向东岳庙里一指,又说道:“这里人多耳杂,咱们借一步说话。”

汉子随着道士穿过几进院落,二人前后脚走进一间不大的禅房。房间里家什简单,除了一张书桌,一张卧榻,别无它物。墙上四白落地,也没什么摆设挂件。只有门口一个生铁炉子笼着火,顶上一壶开水,丝丝冒着热气。瘦小汉子说道:“道长好是清雅,前面都是进香的百姓,难得后院里有这闹中取静的禅房。”道士给他抬了椅子坐下,又奉上清茶。自己盘腿坐在床上说道:“贫道姓王,法号道真,自幼在龙虎山上清宫舍凡出家。怎奈修行不够,年纪越大越耐不住清寒,几年前出山四海云游。来到京城之后,多亏东岳庙里一位投缘的道友收留,替人卜卦测字,倒也逍遥自在。”

这禅房里生着炉火,十分温暖。汉子刚才在外面冻得瑟瑟发抖,此刻咂了口热茶,浑身松络了不少。他说道:“在下陈安德,家父本是钦天监监候。后来告老还乡,子承父业,由我补缺。这监候是九品小官,在下借着家荫,这才被朝廷录用。谁知,刚到了京城,就赶上了辫子兵围城。我看这京城帝都还不如咱们老家安静太平。”王道真叹道:“何止京城帝都,要说这北京城里还是好的。贫道这几年四处游方,有些地方已经民不聊生了。朝廷课税太重,地方官府又欺上瞒下,克扣盘剥,***得不少百姓走头无路,杀官造反。”陈安德惊叫道:“什么?造反?”王道真赶紧叫他压低声音,说道:“可不是,前年我在陕北一带,亲眼见得百姓***造反,风声水起,大有星火燎原之势。”陈安德说道:“莫非就是邸抄上说的陕西流寇?”王道真点了点头说道:“这些所谓的反贼里面很有些厉害人物,攻城破寨之后便开仓放粮,周济百姓。在秦晋一带颇有声望。谁又说得清是流寇还是义军。”

陈安德说道:“圣上继位不久,刚刚铲平了阉党,便赶上后金大兵压境。西北又内乱频频,这世道真是不太平。我从家乡一路北上,除了江南一带生活尚可,所闻所见也多是民生疾苦。好不容易到了京城,居然亲眼见满州鞑子长驱直入,打到天子脚下,真是江山玉碎,叫人扼腕长叹。”王道真说道:“更可叹的是,你道袁督师打了胜仗又如何?反叫朝廷以议饷为名诱捕了去。坊间传言,圣上脑他与后金私自议和,又擅杀大将毛文龙,便把回师护驾都曲解成引金兵***宫。”陈安德说道:“袁督师戍边有功,圣上糊涂,怎能听信谣言,忠奸不分。”王道真摇了摇头,叹道:“何止皇帝糊涂,这京城的百姓也是以讹传讹。说袁督师在天启年间曾经攀附阉党,给魏忠贤修过生祠,朝廷中便有人抓了把柄不放,借题发挥。”陈安德说道:“辽东守军全靠朝廷拨发粮饷,魏阉当时权倾一时,我想袁督师也是事出无奈,正所谓欲加之罪,何患无词。”

二人针砭时弊,侃侃而谈,转眼到了中午。此时阴云四合,下起雪来。陈安德看时候不早,起身就要告辞。王道真执意留他用些素菜斋饭,二人饭后又畅谈一会儿,王道真说道:“今天能结识沈居士,又十分说得来,是贫道的缘分。可惜你我今日一别,几乎无缘再会,所以贫道执意留你多坐片刻。”沈安德问道:“道长此话怎讲?”王道真说道:“我在关中有些俗事未了,办完事还要返回龙虎山,你在京城为官,你我可不是无缘再会了。我明日就要出发,谁想今天遇见了居士,所谓相见恨晚。”陈安德忽然喜道:“巧了,亏得道长说要去关中,我正要去西安呢。”王道真忙请他细细道来,陈安德接着说道:“万历年的时候,家父曾和位儒士利玛窦学过西洋话。家父告老还乡之后的几年,便督促我勤加学习。礼部尚书徐光启徐大人将我录用,也是因我会说些西洋话。徐大人上疏朝廷,推荐正在西安的一位西洋教士汤若望任钦天监监正,修订历法,正要派我去西安接汤大人来京。若是道长能多耽搁两日,待过了初三,我禀告徐大人之后,你我便可一起出发。只因刚到京城便要去西安接汤大人,所以我眼下暂住在宣武门外的江西会馆。你我初四一早出发,路上有人做伴,总好过单人独骑不是。”王道真听罢大喜,连说缘分缘分。二人约定初四在西便门见面,辰时出发。待到陈安德告辞的时候,庭院中已经积雪盈尺。

两天之后,陈安德求见徐光启告辞。徐光启早准备好了名帖和书信,命他务必转交汤若望,不得耽误,说万岁求贤若渴,请汤大人及时进京面圣。徐光启又要给他安排侍从,陈安德一个人行走惯了,便婉言谢绝。回到江西会馆,陈安德不敢耽搁,立刻备齐了坐骑。他刚到京城,无牵无挂,身上带足了银两,专等初四早上和王道真见面出发。他大年初一在东岳庙上香,初二忙着拜会父兄在京城的旧交故友,初三求见尚书大人之后,又去拜见钦天监的上司同僚。到了傍晚时分,陈安德请门房给坐骑喂足草料,自己在会馆附近随便用了些饭菜,便早早上床休息。他几天前刚刚在京城落脚,就又忙忙碌碌的不得清闲,此刻疲倦已极,倒头便睡。

到了半夜,朦胧听见有人在房外“笃笃”的轻轻敲门。陈安德心里纳闷,随口问道来人是谁?门外人低声说道:“贫道王道真。”陈安德忙披了夹袄,芨着靴子打开门闩。门口一阵凉风,果然是王道真闪身进来。只见他还是那身粗布道袍,只是后背斜插了柄长剑。王道真满身风霜,面容略显疲倦,躬身说道:“贫道虚长几岁,称居士一声贤弟,不知是不是高攀了?”陈安德忙说道:“承蒙道长垂爱,小弟高兴还来不及,道长千万不要客气。”王道真叹了口气说道:“老道夤夜造访,实在是事出有因,不得已而为之。打扰了贤弟休息,老道心中十分不安。但老道最近有些麻烦,实在不想连累贤弟,所以不能赴明早之约。老道不期而至,是向贤弟告别的。天高水长,贤弟一路保重。这里有柄匕首,请贤弟留下防身。”说着,取出柄皮鞘匕首递给陈安德。陈安德来不及细看,惊问何故?王道真摇了摇头,示意他不必多问,然后道了声“告辞”,轻轻推开房门,飘然而去。陈安德再往门外一看,夜色漆黑如墨,哪里有王道真的半分身影?

后半夜,陈安德在床上翻来覆去的再也睡不着觉,心里说王道长三缄其口,自己也不好多问。道长是世外高人,他来去如风,必有要事在身。可惜的是,道长这一走,不知何时再能见面。陈安德轻叹了口气,东方已经露出了鱼肚白。自己穿上棉袍,将昨晚收拾好的包袱又小心检查一遍,再把徐大人的名帖和书信收入怀中。等收拾停当,便牵了马出来,单人独骑向西而去。他一路出了西便门向西南方向出发,走卢沟桥过了永定河,天色擦黑的时候,到了良乡附近,心里便盘算着找家客栈歇脚或者农舍借宿。

刚到山脚的村落,却见这里一片残垣断壁,本来是生火做饭的时候,竟不见半缕炊烟。陈安德心里奇怪,见不远处有几间旧屋还算齐整,便打马过去查看。人一过去,立刻惊起一片寒鸦。陈安德吓了一跳,刚刚侧身下马,就觉脚下一软,仔细低头看,竟是具冻得青黑的尸体。他心中大惊,知道这里一定有什么变故。果然四处望去,稀稀拉拉的有不少百姓尸体散落在废墟之间。陈安德惊惧之下,不敢久留,重新翻身上马,加鞭向南跑去。刚出去几箭地,就见前面乱糟糟的一片人马喧嚣。

陈安德从包袱中取出个千里镜,此物西洋制造,是陈父要陈安德赴京时随身携带。此刻忙掏了出来向对面观望,不看便罢,这一看,立刻惊得魂飞魄散。

陈安德认得辫子兵的红缨帽,只见对面十几个兵丁正在驱赶无数百姓。这些后金兵骑在马上厉声呼喝,手挥皮鞭不断抽打行走的百姓。百姓中有不少老幼妇孺,相互扶持着哀叫哭嚎,形状残不忍睹。陈安德又是害怕,又是愤怒。心说,这些满洲鞑子在大明境内来去如入无人之境,竟在京畿一带烧杀抢夺,掳掠人口,平日里耀武扬威的大明官兵现在何处?他咬牙切齿的看了片刻,趁着对方距离自己尚远,只好打马调头向北跑去。

一路上不敢停脚,约摸着过了大半个时辰,天色已经完全黑透,四周群山环绕,山坡上几处孤零零的农舍,一看便是被火烧过,屋顶坍塌,只剩黑黢黢的一片砖砾。陈安德不敢进去,借着残雪的微光,找了一片背风的树林躲藏。刚草草用了些干粮,就见远处星星点点的几把火炬若隐若现。仔细看是几个打扮各异的汉子,有高有矮,正举着火把在四周拾找木柴。这几人忙活了片刻,便在废墟中点起篝火,围着坐下。陈安德见他们是汉人,本想过去攀谈,又怕对方是附近的山贼,只好先观望一会儿再说。这团篝火在夜色中十分显眼,陈安德心说,不管你们是谁,这么明火执仗的,可别怪鞑子兵找上门来。他数了数,对方一共五人,似乎都携带兵器。心想,这些人绝非善类,自己先避避再说。至于那些鞑子兵,一定是驱赶百姓返回关外为奴,不会在本地久留,等明早风平浪静,再绕道重新向南出发。

陈安德奔波了一天,迷迷糊糊的头昏眼乏,正要枕着包袱睡去,瞥眼见篝火边少了一人。正纳闷间,忽觉有人欺身而近,陈安德会些粗浅功夫,立刻回身便是一拳。来人也不躲避,伸手捉住他手腕,向里一拽向外一推,陈安德便结结实实的摔了个跟头。心说,原来自己的行踪早就被人发现,他挺身要起,来人早用一把明晃晃的钢刀抵住自己脖颈,沉声问道:“你是什么人?鬼鬼祟祟的躲在树林里,是不是后金的奸细?”陈安德“哼”了一声,怒道:“本人乃朝廷命官,尔等若是绿林好汉,不如杀了几个鞑子再说。总好过欺负我一个过路人。”那汉子皱了皱眉,将钢刀拿开,说道:“老子杀了无数狗官,你这么有骨气的倒是少见。”陈安德站起来,掸了掸袍襟,说道:“南面不远便有一队后金鞑子兵。休怪在下多嘴,诸位这么明火执仗的,目标太大,鞑子兵寻着火光过来,可是大大的不好。”那汉子哈哈笑道:“多谢大人提醒,我等平日里爱好个舞刀弄棒,杀几个鞑子不过是举手之劳。他们过来最好,正好一刀一个,割了肉下酒喝。”陈安德摇了摇头,但见对方颇是爽快,言语又十分忠义,心里便多了几分钦佩。他正要说些什么,那汉子打断他说道:“看你这位大人孤家寡人,恐怕不是什么大官。不必啰嗦了,过来烤烤火再说。”说完,兀自牵着陈安德的坐骑向篝火走去。

陈安德跟了过来,就见火边的四人对他也不多打量,倒是刚才那魁梧汉子十分健谈,招呼他在石头上坐下,又扔给他一壶酒说道:“你这位芝麻官弱不经风,藏在树林里怕要冻出病来。先喝些烧酒驱寒,鞑子兵大队主力早就过了良乡,剩下的都是散兵游勇,不足为虑。”陈安德连说多谢,刚喝了一口,就觉肚子里如烧了火一般。立时捂住了喉咙,连声干呕。众人哈哈大笑,陈安德说道:“在下家乡里都是米酒,听说北方酒烈,果不其然。”有个黄脸汉子说道:“听你口音便是南方人,这里兵荒马乱的,一个人走夜路,不怕丢了命么?”陈安德正要说话,忽见其中一人叫他噤声,然后俯身用耳朵贴在地上,轻声说道:“南面来了几乘马,怕是辫子兵到了。”众人也不熄灭篝火,扔给陈安德一柄钢刀,然后拉着他转身躲到四周的断墙背后。陈安德知道不能出声,立刻屏住呼吸,从暗处向南面观察。

果然过了半柱香的工夫,六七骑后金兵鱼贯而至。四周并无日间见到的百姓,大概都被其他辫子兵另行关押。几个后金兵叽里咕噜的说了什么,看看四周无人,立刻调头向来路回去。这几人阵形齐整,进退有矩,比起明军的军纪松懈实在是不可同日而语。陈安德暗中摇了摇头,心说难怪明军听见辫子兵来了便望风而逃。

众人虽听不懂辫子兵说什么,也能猜出来,大概是他们怕中了埋伏,想要及时撤退。五人中有人笑骂了一句:“原来你们也有害怕的时候。”说着,纵身而出。这人身法奇快,眨眼间手起刀落,侧向里将一名辫子兵砍翻。要是明军在夜间中了埋伏,早就不要命的跑了。这几个辫子兵怒喝几声,转身杀了回来,其他四人立刻蜂拥而上。这些后金兵甚是凶悍,刚才那受了重伤的士兵竟又跳了起来继续厮杀。

后金兵有个头目模样的并不出手,远远的张弓搭箭瞄准了黄脸汉子。陈安德哪里和辫子兵交过手,本来想藏在墙后躲过这一劫。此刻见对方要放冷箭,硬着头皮挥刀从背后向对方砍去。那后金兵不知身后有人,慌忙闪身,被陈安德一刀切进了肩膀,鲜血淋漓。后金兵吃痛大叫,扔了弓箭,回身抱住陈安德便摔。陈安德听说过,满洲鞑子把摔跤叫布库,但凡男子,是从小必修的武艺。他心里先怯了阵,被对方摔倒在地,又冲上来扼住喉咙。陈安德奋力挣扎,岂料对方力大无比,纹丝不动,双手如铁箍一般将自己喉咙死死勒住。陈安德眼前发黑,暗叫我命休矣,仓促间想起了王道真临走送的匕首,他腾出右手向下摸索,忙从靴中抽出匕首刺入对方软肋。那后金兵惨叫一声,跌倒在地。陈安德这才喘了口气,以为劫后余生,正捂着喉咙,连声咳嗽,忽见对方又翻身而起,不知骂着什么,重新将他拦腰抱住。陈安德刚要再打,就见这后金兵白眼球一翻,闷哼了几声倒毙在地。再一看,他后心被刚才那魁梧汉子插了柄钢刀。

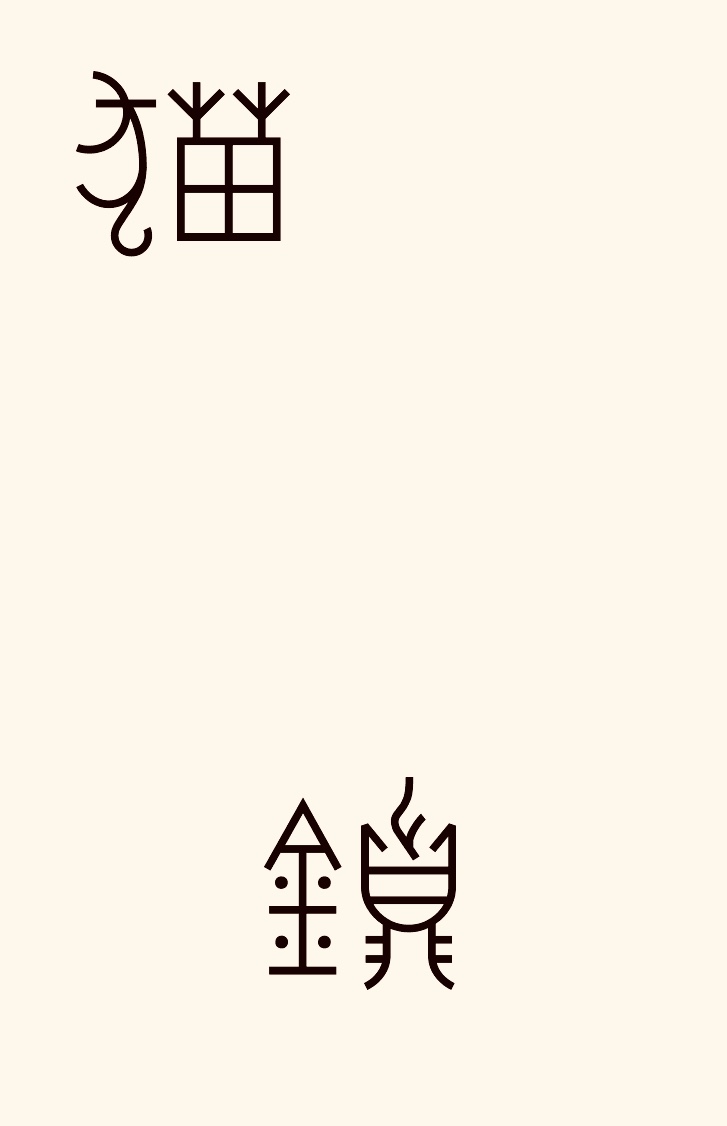

魁梧汉子踩着后金兵尸首将刀拔了出来,说道:“多亏老兄援手,否则我们哥儿几个真就中了暗算。”陈安德再一看,众辫子兵已被五人收拾得干干净净。忙抱拳说道:“哪里哪里,诸位对我的救命之恩,无以为报。请好汉受在下一拜。”说着,深躬而下。那魁梧汉子正要说话,忽见身边一具后金兵尸体豁的跳了起来,挥刀向一名瘦高汉子砍去。那瘦高汉子哪料到死人还能复活,未曾防范,此时大惊之下慌忙闪身,仍被一刀砍中。瘦高汉子疼得怪叫,那后金兵早被这边的魁梧汉子一刀削去首级。有个矮个汉子正坐在地上包扎自己大腿伤口,此时骂道:“他娘的,这些鞑子兵真是命硬,砍了几刀还不死透。”说着,提刀站了起来,向地上的后金兵尸首连连补上几刀。到了陈安德这边,他见那后金兵头目的软肋上还插着匕首,便俯身拔了下来,凝目看,柄上刻着“龙虎山”三字,大惊说道:“这狗官和那杂毛儿老道是一伙儿的。”