王艳瞳自从在开封接到师父的书信后,安排了好了一切事务便独自离开,不过他认为自己向来是较为懒动的,师父既说事情并不匆忙,那么他也不急,独自架着马车就慢吞吞的上路了,而昨日到这片山林时也错过了露宿的时辰。

王艳瞳并不是个好奇之人,可是看着那辆马车时却鬼使神差的停了下来,打着伞顺着那个连大雨都还没能冲刷干净的痕迹一路往山上行去,然后,便看见了那个在大雨中、泥泞里的身影,心里忽然间便产生了一种名为自责的东西-----

也许,自己应该早一些出现的。

“我帮你,可好?”王艳瞳把伞移到华红红的头上,温言问道。

华红红不说话,只是默默的移开一个位子,她确实需要一个帮助,每一步都用尽了全身的力气,她真的快要力竭了。

他把伞递给她,她便默默的接过。

王艳瞳单手提着那棉被裹着的东西走在前面,就像提着一个轻巧的包袱;华红红举着伞亦步亦趋的跟在他的后面,看着前面那人的红色深衣渐渐的被大雨淋湿,然后在深衣下摆逐渐的凝成雨线流淌下来,最后一切都模糊在那一场大雨里。

“在这里可好?”

华红红点了一下头。

王艳瞳便拿过尸身上绑着的锄头在一丛较为密集的灌木里开始挖坑。

华红红看着他,不说话,神色近乎木然。

王艳瞳什么也不问,只是因为他注意到在路边的马车里那个沉睡不醒的孩子;注意到那个雨中的女子回过头时,眼中一闪而过的决绝悲悯;还有那个女子低头时,脖颈间露出的多出淤红。

所以他什么也没问,干脆利落的做好他人生里第一次为人善后的事。

秦引痕还在睡着,华红红换下湿衣,呆呆的看着眼前小小的铜镜,镜子里的人三十几岁的模样,三角眼,势力细长的眉,唇角眉梢层层叠叠的细长纹路。

心里忽然间便感到一种难以言说的窒息,华红红手里紧握着一只银簪,一端尖利得好像利器一般,她就这样紧紧的握着,然后往自己的脸上划去,很用力的一下,可以清清楚楚的感受到这张脸破了,可是一丝血迹也没有。

华红红放下簪子,突然间便觉得心里缓了一口气。

此时雨早已停了,王艳瞳在自己的马车里换上一件深红色的直裾深衣,他并不急着赶路,只是有些慵懒的在自己马车靠着,一手撑着额头,一手握着一卷有些泛黄的卷册。不曾刻意做些什么,就这般便形成了一种颠倒众生的气势。

“七公子。”清软空灵的嗓音,少了一丝刻意的修饰更显软糯。听起来更像是一个双十年华的女子所应该拥有的。

只是王艳瞳一丝疑惑的神色也没有,他只是掀开车门上悬着的缎帘,看着雨后阳光下的华红红立在马车旁边,神情清淡,再不复先前的的一丝决绝悲悯。

“七公子。”华红红递给他一个小巧的瓷瓶,说道,“今日多谢七公子相助,奴家不胜感激。这里面是解药,奴家很抱歉,险些误伤了七公子。”

“多谢。”王艳瞳坦然接过,说道,“花老板不必介意,王某没事。”

先前从华红红的马车旁经过时,王艳瞳便知道着四周的泥泞里都被人下了毒药,幸而他内力深厚,硬生生的压制住了,若不然只怕早已昏迷不醒。

“这毒性并不烈,就算是普通人误入了这里,奴家救治也还来得及的。”华红红不知为何,就是想把自己先前的想法解释清楚。

“王某理解,花老板不必介怀。”

华红红转身欲离开,忽然又停住了身形,下定决心一般,回过头来说道:

“奴家本姓赵,名烟树,之前有所隐瞒实非得已,万望见谅!七公子若是不介意,唤奴家‘树娘’就好。”

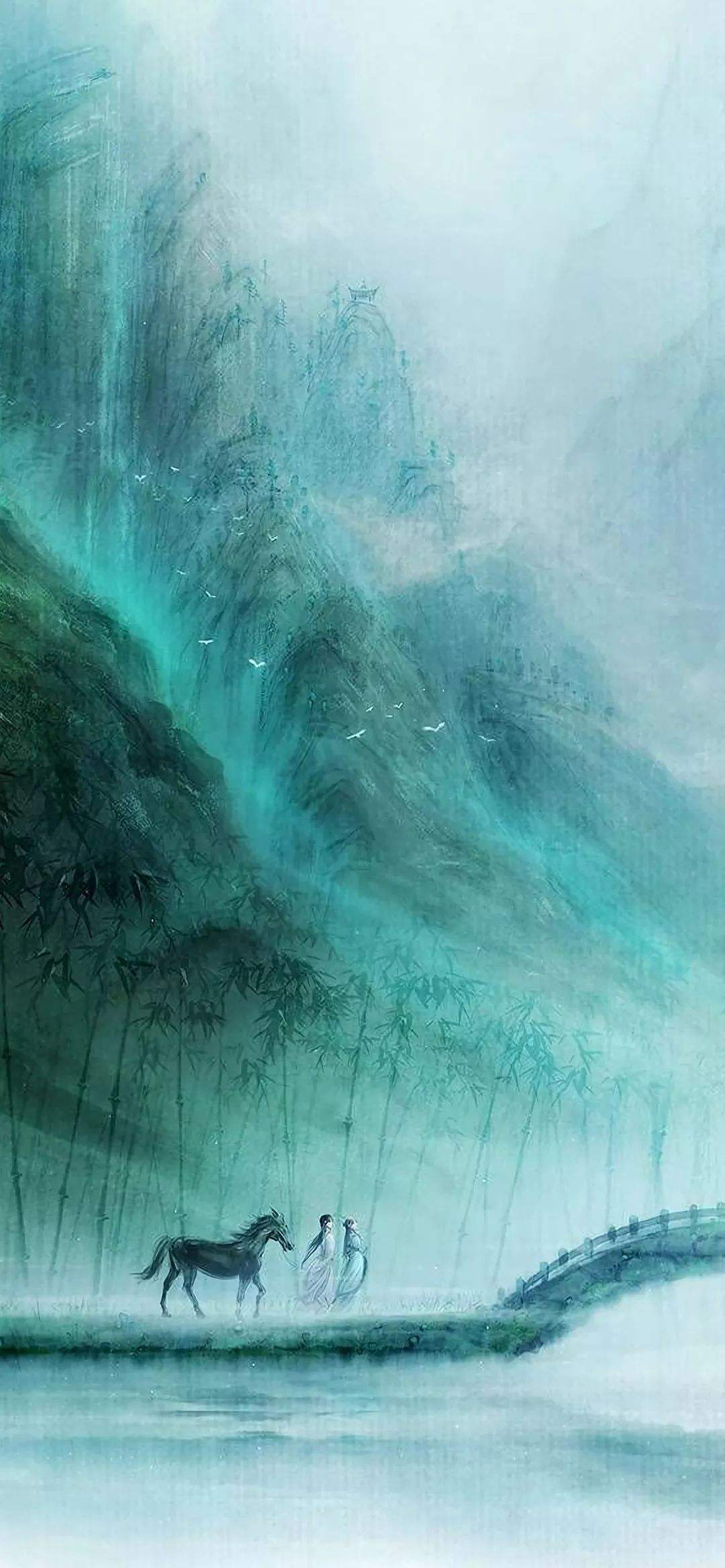

“炊烟碧树,屋舍几家。”王艳瞳突然说了这么一句,神色一如既往的带了些盈盈笑意,就好像在赵烟树说出自己的名字时,他真的想到了这样一个如诗如画的场景。

王艳瞳接着又道,“不知树娘可会驾车?”

“奴家小时候学过,应会一点。”

“既是如此,王某便不叨扰了。”

赵烟树躬身道,“打扰七公子多时,实在惭愧,七公子慢走!”

王艳瞳也不再多言,当先驾车离去。眼前的女子就算手无缚鸡之力,也有足够的自保之力,这一点,他一直深有体会。

“树姐姐。”

“引儿醒了?”赵烟树掀开帘子,问道,“可是饿了?”

“嗯,树姐姐,我怎么又睡着了?”

“应是每日忙着赶路,引儿都累了。”

赵烟树把手里的热食递给他,嘱咐道,“小心烫着。”

半响,秦引痕吃完东西,赵烟树收拾好了炉子锅碗等物,便驾着马车继续赶路。

“树姐姐,先前赶车的人呢?”秦引痕爬出车外和赵烟树坐在一起,看她自己驾着马车,便有些好奇的问道。

赵烟树揉揉他头上的丱髻,回道:“他家里有急事快马来催,所以先回去了。”

“哦。”秦引痕的注意力都被赵烟树手里的马鞭子吸引了,忍不住央道,“树姐姐,我也想学习如何赶马车,你教我好不好?”

“好!”

经过一场大雨,新一天的太阳总是有一种干净清透的感觉,温和的阳光罩在缓缓前行的马车上,伴着阵阵清越的笑声,竟是说不出的温馨怡人。

夜里的那一场雨,那一场意外,好像就如这清晨迎面而来的阳光所给予的阴影一般,远远的抛在了身后。

在这样一个偏远的地方,竟能遇着那个本该在京城里的琼楼玉宇之上的七公子,这样的巧合,不知道将带来的又是什么,不过赵烟树不欲去想很多。

若只是巧合,也就罢了,若真的是缘分,自会再见。