走着走着,前面出现了三个分出去的洞口,过去我好像并没有看到它们,我停下来对乾叔说:“坏了,他们分别钻进了三个洞口,咱们跟着谁?”

乾叔想了想说:“跟着那个穿中山装的。”

我就朝中间那个洞口走了过去,里面怪石嶙峋,走路都硌脚,我扶着洞壁一边慢慢朝前移动一边观察四周的环境。

手电筒一晃,石壁上出现了一条鱼,它是红色的,在灰色石头上十分醒目,不过,我并不确定它是画上去的,还是镶嵌在石头里的标本。

走出几百米之后,我们竟然走出了这条地洞,来到了一个巨大的空间。

脚下是凹凸的岩石,四周是陡峭的石壁,几乎跟地面是垂直的。头顶上一片漆黑,我甚至怀疑那是夜空。

难道我阴差阳错真的帮乾叔找到了“错”?

乾叔紧张地四下照了照,问:“那个人呢?”

四周响起了他的回音,听上去很空灵。

我说:“他不见了”

乾叔说:“你在撒谎。”

我有些尴尬地清了清嗓子:“他可能消失了吧?我觉得‘错’应该就在附近。”

乾叔说:“在哪儿呢?”

我说:“你自己找啊。”

乾叔对那三个打手说:“抓着他。”

张本利抓着四爷,另外两个打手走过来抓住了我的胳膊,然后乾叔带着我们慢慢朝前走去。走着走着,乾叔好像踢到了一个东西,他停下来朝地上照了照,地上扔着一些钻机、大锤和镐头。

我赶紧说:“你看你看,这肯定是他们消失之前留下来的东西。”

我骗着骗着把自己都骗进去了。

乾叔蹲下去看了看,接着朝前走去。

走出不远,我们就来到了这个空间的尽头,前面的石壁上出现了一个绳梯,我忽然明白这是哪里了,这就是我爸他们发现的那个深渊!

乾叔回头对我说:“这就是个死胡同,‘错’在哪儿?”

我说:“你没看到那个绳梯吗?”

乾叔说:“在哪儿?”

我朝石壁上指了指:“就在那儿挂着啊!”

乾叔用手电筒照了照,问那三个打手:“你们看见了?”

我急切地看了看那三个打手,他们都摇头。

乾叔又问四爷:“你看见了吗?”

四爷很鄙视地笑了一下:“你们能被他骗到这一步我也是无语了。”

乾叔对我说:“你不要再演了,跟我们去地上吧。”

我很不服气,转头对那两个打手说:“你们松开我,我顺着绳梯爬上去给你们看看。”

乾叔对那两个打手扬了扬下巴,他们真的把我放开了。

我走到石壁前,伸手去抓那个绳梯,没想到一下抓空了,那感觉就像玩VR,你明明看见前面有个东西,但是你却摸不到。

我回头看了看,手电筒刺眼,我看不清四爷,也看不清乾叔和那三个打手,他们都藏在黑暗中,但我听见乾叔说话了:“我们看着呢,你上去啊。”

我又看了看那个绳梯,它静静地垂在石壁上,怎么会不存在呢?

就在这时候,漆黑的头顶突然亮起来,我赶紧仰起脑袋朝上看去,上面出现了很多晃动的手电筒,还有一些人影在走动

毫无疑问,他们应该就是当年消失的那些职工,我的“天眼”真的开了。

我呆呆地朝上看着,完全傻住了。

有几个人已经顺着绳梯爬下来了,就像一群搬家的蚂蚁,我甚至看到了他们头上的红色安全帽,还有身上的安全绳。

乾叔又说话了:“别为难了,回来吧。”

我指着绳梯大声说:“这次我真的看到了,他们下来了!”

乾叔在手电筒背后静默了一会儿,这才说道:“你听过狼来了的故事吗?”

我语无伦次地说:“你们看不见,但你们必须相信我!四爷,我看见那些失踪的人了,他们正顺着绳梯朝下爬呢!”

四爷似乎放弃抵抗了:“小赵,算了。”

我再次朝上看去,绳梯上的人离我只有三四米高了。那两个打手快步走过来,再次抓起我的胳膊,粗暴地把我推走了。

我说:“他们都下来了!”

乾叔说:“你再说话我只能把你的嘴堵住了。”

我还是不甘心,拧着脖子朝后看去,那几个先行者已经跳到了地上,他们举着手电筒正朝上画着圈,估计在跟上面的同伴传递什么信息

很快,我们又回到了那个“X”形空间。

我觉得,这很可能是乾叔离“错”最近的一次了,但是很遗憾,他错过了。既然你不让我说话那我就不说了。

终于,我们又回到了那个水池前,张本利带着两个打手给我和四爷穿上了救生衣,戴上了氧气设备。接着,我们等了一会儿,那池水果然很谄媚地翻滚起来。

乾叔说:“下。”

然后我就浑浑噩噩地下了水。

那两个打手始终抓着我的胳膊。他们想多了,就算他们不抓着我我也不敢跑,只要一进水,再凶恶的敌人都成了我的稻草。

这趟“班车”行走的时间似乎特别漫长。

我从水里露出脑袋的时候,看到了湛蓝的天,眼泪差点流出来。从太阳的位置判断,应该快中午了。

我还是不甘心,学着老樊溺水的样子,开始四下抓挠。

一个打手好像看出了我想捣乱,他一把摘掉我的氧气罩,把我按进了水里。

湖水好像灌进了我的肺部,我慌了,想呼救,却只吐出了一串气泡儿。当我快要窒息的时候,那个打手终于放开我,把我提到了水面之上。

我不敢再胡来了,仰着头拼命地喘气。

不远处停着一艘中号的机动船,它是白色的,八成新,甲板上还插着一面小蓝旗,不知道那是仿制的哪国国旗,也可能只是个随意的装饰。张本利抓着四爷,一个打手拽着我,一个打手扶着乾叔,我们从铝制舷梯爬了上去。

上船之后,我和四爷坐在了一起。四爷的头发湿溻溻地贴在脸上,让我想起了一个烂俗的成语“出水芙蓉”。

我小声问她:“你没事儿吧?”

她反问我:“你没事吧?”

我摇了摇头。

她轻轻环住了我的胳膊。

乾叔的人立刻卸下了我们的救生衣和氧气装备,那是怕我们跳水逃走。

接着,张本利开船,另外两个打手坐在我和四爷背后虎视眈眈地盯着我们,乾叔则坐在船头,望着正前方。

没有雾,一眼便能望到岸,岸上那么安静,越过茂密的芦苇,隐约能看到一片片空置的房屋。

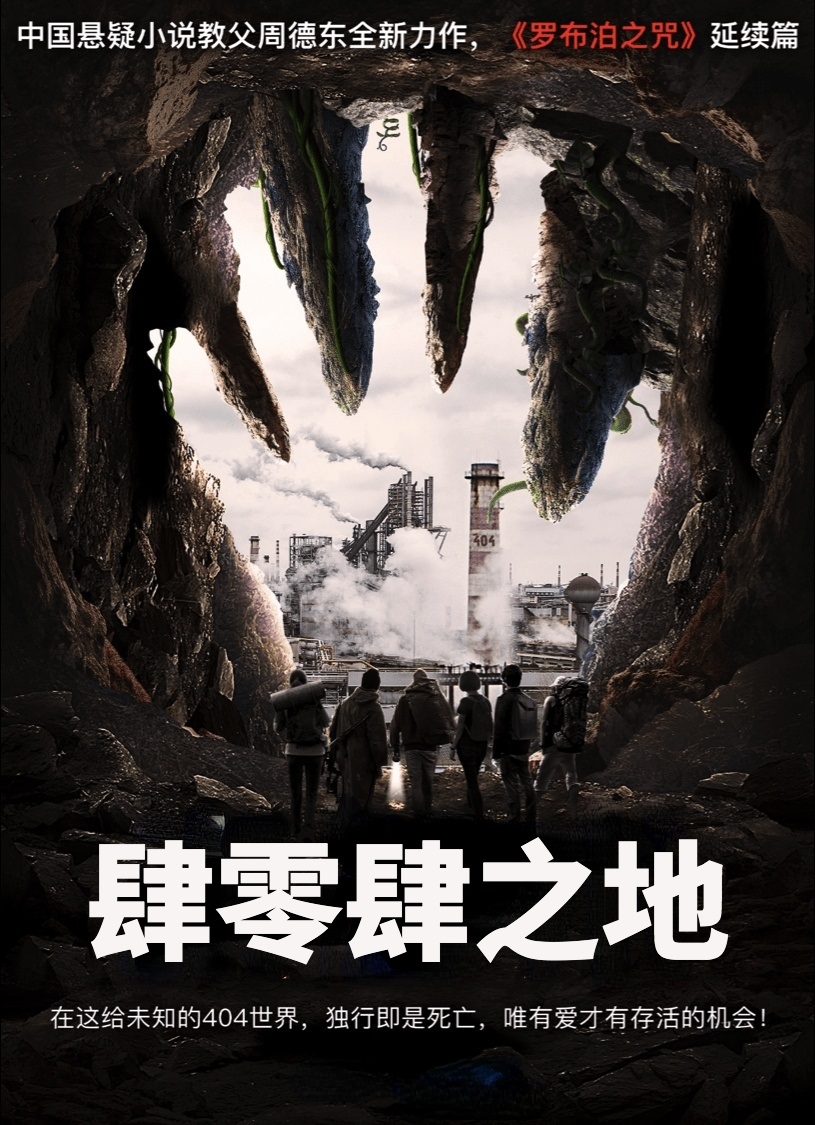

这艘船并没有驶向岸边,而是不停在404陂转圈,看来他们想确定一下我们的纹身会不会在湖上显影。

我说:“乾叔,我还有几件事不明白。”

乾叔回头把手指竖在了嘴上,轻声说:“先工作。”

这不是商量,这是命令,我就不敢再说话了。

太阳很大,我的衣服很快就被烤干了,大风浩浩荡荡地吹出来,这世界多么美好。

跟城区内那些污浊的水泡子比起来,湖水显得无比清澈。不远处有个黑乎乎的影子在水下快速游过,我多盼望那是个变异的水怪啊,直接把这艘船掀翻一条两三斤左右的鱼突然跃出水面,然后就沉下去不见了。

我从来没有像今天这样盼望过自己能变成一条鱼。

乾叔说话了,他问我们背后一个打手:“你老家是哪儿的?”

那个打手说:“丹阳的。”

乾叔说:“噢,眼镜之乡,我去过那里的白龙湖湿地度假村,地貌跟404挺像的。你叫什么名字?”

那个打手说:“二子。”

乾叔又问另一个打手:“你的老家呢?”

那个打手说:“我是余姚的。”

乾叔说:“你叫什么名字?”

那个打手说:“你叫我小赵就行了。”

你他妈也配姓赵?

乾叔像个孩子一样乐了,说:“好,好,小赵抓小赵,有意思。”

接着他又问那两个打手:“你们跟张本利几年了?”

那个小赵说:“我刚来不到一年,还在试用期。”

乾叔说:“你是怎么来的呢?”

小赵说:“当时公司去江苏招聘,我报名了,然后就被录取了。”

乾叔好奇地问:“他们是以什么公司的名义招聘的?”

小赵说:“捌有色金属公司。”

乾叔没听懂:“捌?”

小赵说:“对,大写的一二三四五六七八的八。”

乾叔又问:“那你是怎么被录取的?”

小赵说:“我打了一套拳。”

虽然被限制了自由,但我还是想笑,有色金属,打拳怎么都不挨着啊。

乾叔又把脸转向了那个二子。

二子说:“我比他早一点。”

乾叔问:“当时他们说公司地址在哪儿啊?”

二子说:“在北京的外面。”

好吧,夏威夷也是北京的“外面”。

乾叔肆无忌惮地笑了,然后说:“你们帮我做完事就回老家吧,不要在外面瞎折腾了,没前途。”

二子“嗯”了一声,小赵也“嗯”了一声。

张本利笑着说:“乾叔,你怎么随便辞退我的人呢?”

乾叔说:“你啊,从招聘开始就骗人。涉黑就说涉黑,还有色金属,哈哈。”

接下来,两个人居然聊起人事管理方面的话题了

我们在湖上行驶了将近半个钟头,四爷实在忍不住了,大声说:“你们转来转去到底要干吗?我要上岸!”

乾叔很耐心地讲解道:“这个湖上没法悬挂摄像头,所以它成了一个死角。你们几乎走遍了404,但你俩身上的地图一直没有显影,现在只剩下几个区域了,其中就包括这个湖,所以你俩当中很可能有人会在这里显影。不要急,就当观光了吧。”

又行驶了十多分钟,这艘船靠近了一片零散的小陆地,四周生长着高大的芦苇,它们全部朝着一个方向倾斜着。

就在这时候四爷站起身,还没等我们反应过来,她已经跳下去了,“噗通”一声,水花溅了我一身。